想像してごらん、小節線のない世界を―ジョスカン・デ・プレ ミサ『パンジェ・リングワ』

あれはレコード時代だった。ジョスカンのミサ『パンジェ・リングワ』にいたく感動した。まったく独自の世界だった。いつかレコードは無くなり、演奏者についての記憶も消えた。

そしてCDの時代になって、また聴きたくなった。タリス・スコラ―ズの演奏が出たばかりだった。確か、その年のレコード・アカデミー賞を受けたはずだ(調べてみると、1988年だった、、前年に英グラモフォン大賞を受賞したとか)。名盤の誉れ高い演奏だったようだ。

ただ聴いてみて、「ん?」と思った。その理由を書いてみよう。

現代風?な解釈

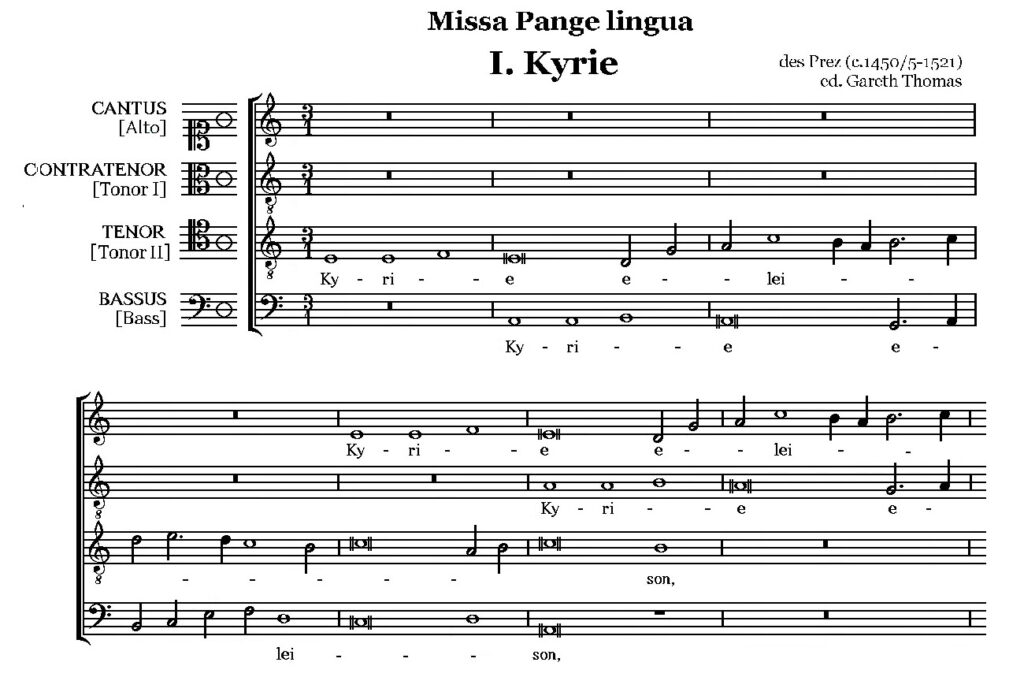

ミサ『パンジェ・リングワ』冒頭の「キリエ」はミ・ミ・ファ・ミと歌い出される。そこに「キーリィエー」と歌詞が付く。荘重なフリギア調のメロディーである。

この冒頭、タリス・スコラーズの歌唱では、ひとつひとつの音符をほんの少し切り、アクセントをつけて、弾むように歌っているように聞こえる。旋律とともに、同じ歌い回しは全声部に広がる。こうしてルネサンスのミサ曲がどこか現代的でスピーディな佇まいで浮かび上がる。透明度の高い声とともに、ある種の爽快感が広がるのである。

ややリズミカルで、ちょっとした躍動感を伴い、それが現代風?に聞こえるゆえんだろうか。この演奏の評価が高かった理由は、まさにそこにあったのかもしれない。だがわたしがある種の違和感を感じたとすれば、ほかならぬ同じポイントだった。

そこでこう問うてみる。この時代に小節線はあったのか? あるいは、拍子の概念は存在したのか?

現在、世に出ている楽譜、特に実用版の楽譜ではしっかり小節線が入っているだろう。それなしに、われわれは歌えないからである。しかし声楽曲の楽譜に小節線が引かれるようになったのはバロック期からだった。ジョスカンのルネサンス時代にはまだなかった。ちなみに先に引用した楽譜はガレス・トーマス氏が興した版だが、小節線が想定されるところに短い縦線が置かれている。潜在していたものを浮かび上がらせるようにである。

とはいえ、小節線が現れてすぐに拍子が発生したわけでもない。ちなみに上の譜例の冒頭欄外にある○の記号(メンスーラ記号)は元の楽譜にあった指示だが、これは全音符(1)を二分音符(3)つに分割することを意味している。だから右の現代譜では拍子記号として1分の3と記してある。このメンスーラ記号と小節線が組み合わされて拍子の概念が確立されるのだが、そうなるには、つまり現代の五線紙のシステムが確立されるには、中期バロックを待たなければならない。

そもそも世界中の音楽で拍子が支配するレヴェルはさまざまである。拍子の強い音楽の例で典型的なのは、身体性の強い踊りなどの音楽である。希薄な例としては言葉への依存度の高い音楽があげられたりする。西洋では中期バロック以降、音楽はすべて拍子のシステムに則って作曲されることになった。これは驚くべき事態というべきである。あらゆる音楽が管理された時間秩序のもとに置かれることになったからである*。

*西洋音楽におけるこうした時間構造のシステム化について、「西洋音楽史」ではあまり論じられないようだ。次の自著では実際の例をあげて、コンパクトに論じておいた。『新 名曲が語る音楽史』(第2部第2章「音楽の『目覚め』―バロックにおける拍子の発見」」51ー60頁)2008年、音楽之友社.

というのも、静的といわれるルネサンス音楽に対するバロック音楽の動的な性格の一因が、拍子の確立にあることは間違いないだろうからである。そしてその動的なものこそタリス・スコラーズの『パンジェ・リングワ』に感じたものだった。

拍子なき音楽とは

では小節線が無くなると、もっと正確にいうと、拍子が無くなると、音楽はどうなるのか。

音には長さ、高さ、それに音色など、それぞれの個性がある。人にそれぞれの個性があるように、である。しかし、ただそれだけだ。ところがそこに小節線が引かれ、拍子が機能するようになると、音たちは時間的なシステムのもとに置かれる。すると循環するアクセント周期の中に位置づけられることで、個性がいっそう輝く。

たとえば小節線の直後の拍、いわゆる強拍はエネルギーの源となるが、そこに置かれた音はまさに活力源としての役割を担うことになる。しかし、たとえばそこに置かれた音が長い場合は充分に拍を刻むことができるが、短いとそうはならない。音の長さによって強拍の質が変わる。要するに、拍子の循環の中で音たちが固有に機能することになる。つまり音の個性が活かされるのである。

同じことは、いわゆる強拍だけにいえるのではない。指揮者のタクトを見ても、たとえば3拍子を振るにしても、1・2・3の拍でニュアンスが異なる。つまりそれぞれの拍は同一ではない。拍子の波動において拍はそれぞれ固有の位置にあり、音の個性はそこで発揮される。

さらに拍に合わない音、ずれた音さえ、独自の性格を帯びる。いわゆるシンコペーションである。ある基準を設定することは、基準に合わないものにも有意味な存在性を浮かび上がらせるということである。休符でさえ、拍子の循環を呼吸し、意味を帯びる。

音はそれぞれの個性をもっているのだったが、拍子は音を時間上の文脈に置くことになる。すると音は抽象的な存在ではなくなる。システムの中を生きることになる。「個性がいっそう輝く」というゆえんである。孤立した絶対的な存在としての「人」が、関係の中で相対化され、生きる「人間」となるのに似ている。

だから小節線が、拍子が無ければ、音は相対化されない。拍子に合う、合わないとか、シンコペーションもない。休符はただの無である。エネルギーの波動も無い。

たとえば『パンジェ・リングワ』に戻ると、譜例のテノールのパートをご覧いただきたい。上の段の最後のところ、ラドーシラという動きがある。もしラの前に小節線があれば、これはシンコペーションとなる。基準となる拍(全音符)の裏にラが出るからである。二番目のドは高いため、若干、音が大きく、硬質になるため、シンコペーション的なアクセントを潜在している。小節線があれば、それを顕在させることになる。

タリス・スコラーズの歌唱ではそこがまさにシンコペーション風に聞こえるのである。だがこの時代にシンコペーションの概念はなかった。

静謐の美

確認しておくと、拍子の支配が強い音楽と弱い音楽がある。聖歌は弱い方の音楽といえるだろう。だが拍節構造的なものが音楽に絶対存在しないとはいえない。だから「潜在的」という言葉を用いてきたのである。バロック期における拍子の「発見」は、意識化して「顕在」させたというべきなのだろう。

そしてタリス・スコラーズの演奏ではまさに顕在を感じるということなのである。たとえば冒頭のキー・リー・イ・エーというやや弾むような歌い方も、後世の拍子のアクセントを感じてしまう。

これは時間を生きるわれわれの宿命かもしれない。過去を見る目には必ず歴史によって積み重ねられたバイアスがかかる。それも無意識のうちにである。体験したものを消し去って、われわれは過去を見ることはできない。

たとえば拍子の無い音楽を想定することは困難を極めるだろう。それを想像するための唯一の道は、われわれが無意識に身につけているバイアスの本質を知ることにある。つまり、ここでは拍子の本質は何かということである。それを知ってはじめて無効化する可能性が生まれる。過去を知るには現在を極めるしかない。

明らかにハーモニーの発展とともに、拍子の発見は西洋音楽の歴史に多大な寄与をもたらしただろう。しかしそれが意識されていなかった時代もあったことを知ることは、われわれが受け継いできた遺産をいっそう豊かに享受することになることになるだろう。

事実、ルネサンス音楽の透明なポリフォニーの綾に迷い込む時、えもいわれぬ豊かさを感じるのである。次のベルナール・ファブル=ガリュスの演奏はそんな瞬間を垣間見せてくれるようだ。それは現代人が知らない深い自己沈潜から醸し出される静謐の美なのかもしれない。