西洋とアフリカの出会い―ドビュッシー「ゴリウォーグのケークウォーク」

「音楽とは何か」「音楽の起源」を考えさせてくれる素晴らしい資料・音源がある。CD『密林のポリフォニー/イトゥリ森 ピグミーの音楽』である。1983年8月、コンゴ共和国における日本のスタッフによる現地録音であり、驚くべき音楽パフォーマンスが生々しく展開される。

-1024x568.jpg)

ピグミー族は、農耕を行わず、狩猟採集で生活しているという。つまり歴史区分によると、いわゆる旧石器時代に属していることになる。われわれが知っている歴史の時間的段階は地球上で均一に進行しているのではなく、共時的に遍在してもいるのである。ピグミー族では時間は旧石器時代で停止しているかのようである。

そんなピグミーについては、すでに約4500年前の古代エジプトに「神の踊り手」としての記述があるという。最初期の音楽行為は歌、演奏、踊りが未可分だったと考えられる。彼らは最高のミュージシャンだったのだろう。そんな姿が音としてCDから鮮やかに浮かび上がる。人類の黎明期の音楽のひとつが悠久の時を越えてよみがえるのである。

生命のリズム

まず親指ピアノ(解説にはそうある)が生き生きとしたリズムをはじき出し、1曲目「アンバサ宿のバラード」が始まる。イントロ的なパッセージに続いて、すぐにオスティナート風の反復句が刻まれる。ロックでいうリフのようであり、そこに歌が入る。少しも古くさい感じはない。それどころか、実にかっこいい。ニューヨークかどこかの街角で流れてきても、全然、違和感のないサウンドである。

あえて「リフ」を譜面に起こすと、下のようになる(譜例 上)。基本となるリズムだが、もちろん楽譜など無く、即興であり、音価と音色は変幻自在かつ微妙に変化する。特に歌が入り、歌詞の情報が増える部分では、リズムはより単純化されもする。反復句のこの柔軟な変化こそ、すこぶる高度な音楽性の表れとみなせる。

ところで、ここでもっとも特徴的なリズムはどれだろうか。音楽的に面白く、このリフをアイデンティファイしているリズムといえるだろう。それとも、アフリカ以外の民族音楽では比較的希で、聴音でも一番とりにくいところといえばいいか。

いうまでもなく、譜例赤で示した部分だろう。

「タ・ター・タ」というリズムで、仮に8分音符を基本リズムとすると「ター」の部分はダウンビートにあたる。つまり裏伯である。

言葉の反映として、正規の裏を打つようなリズムはありうる。しかし「バラード」では器楽部分でダウンビートが発生している。そしてこのシンコペーション的な動きが生き生きとした活力の源となっているのである。逸脱し、惑乱するリズムによって、潜在する正規のビートは惰性的な単調さを逃れる。

まさに生命のリズムである。

すぐに別の例が思い浮かぶ。スコット・ジョプリンの「ジ・エンタテイナー」である(上の譜例 下)。右手の旋律の冒頭、赤の部分の特徴的なリズムはまさに「バラード」のそれである。

左手は八分音符でビートを刻む。それに対して右手でのっけから例の「タ・ター・タ」が出る。「バラード」では見えなかったかもしれないが、「ター」が裏泊を刻んでいることは楽譜で明示され、規則的なビートを背景に顕在化されている。

これが「ほつれた拍子」を意味するラグタイム ragtime である*。

*ラグタイムでは一定の拍子に対して別の周期をもち込むクロス・リズム的な発想も指摘される。「ジ・エンタテイナー」では、右手最初から「タ・ター」の16分音符×3の単位が連続する。これに対して右手は8分音で16分×2の単位が一定していおり、両者の間に軽い葛藤が生まれる。正規の拍子に対する逸脱という広義の意味でなら、ポリリズムもシンコペーションといえる。

アフリカからアメリカへ

ラグタイムは西洋音楽の楽譜に記譜され、作曲された黒人初の音楽といわれる。「ラグタイム王」といわれるスコット・ジョプリンは、幼い頃からピアノを弾き、家庭内で初歩的な音楽教育を受けたという。やがてドイツ人の音楽教師からも教えを受けたが、大学に入ってさらに研鑽を積んだ。こうして西洋音楽の記譜のシステムを手中に収めたのだった。

ジョプリンが楽譜で描き出すことになったのは西洋音楽では「シンコペーション」といわれるリズム法だった*。ここでのシンコペーションは規則的なビートと同時進行して音楽を揺さぶり、独自の運動性をもたらすのである。これがラグタイムだったが、黒人音楽の顕著な特徴のひとつでもあり、ジャズなどのいわゆる「スウィング」の源でもあった。

*シンコペーションは、当然、西洋音楽の重要な語法でもある。伝統的には独立した声部が同時進行するポリフォニーでのフレーズのずれという感覚が強く、テクスチュアを濃密に織り合わせる要素となる。これに対して黒人音楽のシンコペーションは音楽の運動性それ自体が目的化したようだ。似た西洋音楽の例としてはベートーヴェンの有名なピアノ・ソナタハ短調作品111の第2楽章の第3変奏曲があり、またピアノ・ソナタト長調作品31-1第1楽章、『熱情ソナタ』作品57第1楽章などにも散見できる。

しかしシンコペーションは1950年代には白人音楽にも飛び火した。これがロックンロールであり、若者のやみがたい衝動を暴き出すセンセーショナルな社会現象を呼び起こした。さらに60年代にはロックへと発展し、サブカルチャーの一大拠点ともなったのだった。

シンコペーションは譜面上では小節線にまたがったタイ、あるいは拍を超えたタイで端的に読みとれる。現代の普通のポピュラー音楽の楽譜ではこうしたタイが溢れている。これがクラシックの楽譜との違いの決定的なポイントであり、古典的なピアノ教育だけを受けた者にとっての最大の躓きの石となるだろう。つまり60年代にロックの武器となったシンコペーションは、その後、ポピュラー音楽全体に波及したのだった。

アメリカで誕生した最初の黒人音楽が新しいシンコペーションの概念をもたらした。それは音楽の身体性を鼓舞するようなリズム法だったが、やがて人種や世代や地域を超えて、現代の日常生活を満たす普通の音楽へと広がったのだった。

その震源地は、実は、アフリカにあった。

想い起こせば、かつてアフリカからアメリカへ強制移送された黒人奴隷たちは、1865年の南北戦争終結とともに、自由な音楽行為が許されるようになった。彼らが行ったのは、新大陸で出会った西洋音楽とみずからの血に流れるリズムを融合させることだった。そのひとつがラグタイムであり、ルーツを辿るとアフリカに行き着くのも当然だった。あのシンコペーションのリズムは遙かな時空を超えた生命の息吹の証しのようである。

アフリカのリズムと西洋の芸術音楽との出会い

ラグタイムが流行した時代、ヨーロッパでは調性を「超える」動きが模索されていた。黒人音楽の方法論は調性の枠を拡大するヒントともなりえたが、パロディ、あるいは直接的な引用のたターゲットともなった。たとえばドビュッシーの『子供の領分』(1908年)第6曲「ゴリウォーグのケイクウォーク」である。

ゴリウォーグ Golliwogg とは黒人の子供を模した絵本のキャラクターであり、ケイクウォークCakewalk とは黒人のダンスである。明らかにタイトルには語呂合わせの遊びが込められているのだろうが、いずれにしても、黒人との関係が明示されている。黒人音楽へのからかいなのかオマージュなのか。

曲は明らかにラグタイムのドビュッシー版といえる。6小節以下の左手の規則的なリズム。全休符の後の4小節のイントロでは、右手が打つリズムの周期が左手と全然合わないというはぐらかし。旋律が出る10小節以下はまさにラグタイムである。

黒人音楽がもたらしたハーモニー上の新しさは長音階ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シの第3音ミと第7音シを下方変位(♭)させ、三和音にとり込んだり、ぶつけたりするものだった。これがブルー・ノートである。だが「ゴリウォーグ」では変ホ長調の第6音Cがフラットしており、ブルー・ノートというより、長調と短調の交差ととれる。ラヴェルなどはブルー・ノートの影響が濃厚だったが、ドビュッシーでは黒人音楽の音調よりリズムに興味があったようだ。

そして何よりも決定的なのは冒頭、これみよがしでユニゾンで出るあの「タ・ター・タ」のリズムである。もちろん10小節以下のメロディをイントロに回したのだが、まるで「ジ・エンタテイナー」の直接の反響のようだ。そして、驚くべことに、ピグミーのリズムにまで遡るのである。

「ゴリウォーク」のシンコペーションのリズムは、アフリカとアメリカ、それにヨーロッパの芸術音楽を結ぶリンクのようだ。

なお同じドビュッシーの「小さなニガー」(「ピアノのためのケークウォーク」とある。1909年)も同一の「タ・ター・タ」のリズム満載である。

でも、なぜ『トリスタン』?

黒人音楽の使用は明確に意識されていたはずである。というのも、別の対極的ともいえる引用によって、ドビュッシーはパロディー的効果をひけらかしているように見えるからである。

「ゴリウォーク」の陽気な歩みは、しばらくすると、はたと止まる(61小節目)。そして、唐突に、まるで性格が違う旋律が大きく弧を描き、歌い上げられる。

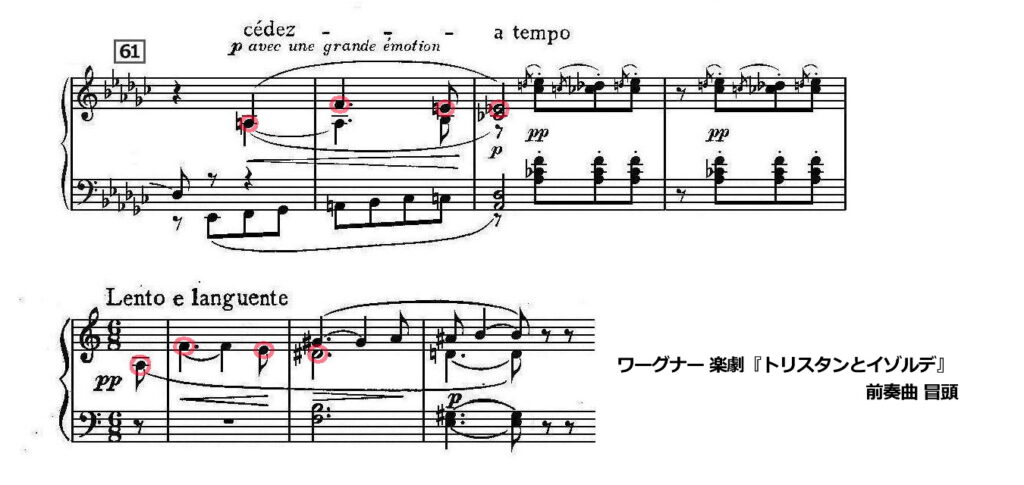

これは、明らかに、かの『トリスタンとイゾルデ』からの引用とみなせる。19世紀ロマン派の金字塔とも称せられるワーグナーの楽劇の冒頭である(譜例 下)。

コミカルともいえる音楽は中断し、大げさな身振りの粘着質の音楽(「大いなる感情を込めて」という指示がある)が出現する。場違いであることは、それに応えるクスクス笑うような、あるいは茶化すようなピアノの軽妙なパッセージ(63-4小節)から読みとれる。

さあ、ここからどんな解釈が引き出せるかである。

いうまでもなく楽劇『トリスタンとイゾルデ』は19世紀を代表する大音楽である。ロマン派が追求した「愛」の集大成であるのみならず、あとに続く作曲家たちに「音楽の未来」の問いを投げかけたりもした。つまり美学的にも手法的にも『トリスタン』は時代のマイルストーンだったのである。

それが黒人音楽を模した子供のための小品にひょっこり現れるとは。ユーモア? いったいどんな?

ロマン主義が見た夢とは何だったのか。幻想の翼はどこまでも飛翔するかのようだが、イカルスのように、どこかであえなく失墜するしかあるまい。「永遠の愛」だの「無限への憧れ」だの、地に足もつかない戯言にステップでも踏ませてみろ。最初は心酔していたが、後にドビュッシーはワーグナーの大言壮語に我慢ならなくなった。何といっても静謐のドラマ『ペレアスとメリザンド』の作曲家である。

だから子供のために書かれた軽い商品に、一世を風靡した壮大な物語の一節をちょっと紛れ込ませてみた。正面切った反論ではない。それは野暮というものだ。ただユーモアだとしても、高尚でお上品な笑いを誘うものではあるまい。遊びだとしてもおふざけに近いだろう。とても真面目とはいえないし、揶揄とまではいわないまでも、皮肉であり、おちょくりであり、ちょっとした毒を含んでいる。

以上はひとつの解釈である。だが、実は、ドビュッシー自身がちょっとしたヒントを示唆してもいるのである。

アフリカと西洋の出会い

「トリスタン」のモティーフが2度出た後で、次のような展開がある。

ドビュッシーは3回目で「トリスタン」に少しばかり手を加えた(70小節目)。すると♪(短)-♩(長)-♪(短)というリズムとなり、これはケイクウォークの「タ・ター・タ」の2倍の長さとなる。ただし短・長・短のリズムとしては同じである。

何のことはない。「トリスタン」も「ケイクウォーク」も似たようなもの? 2つの同じリズムが続けて出てくると、微笑みを禁じえない。しかしこのおかしさは純音楽的であり、嫌みったらしさは無い。そうか、だから「トリスタン」を引用したんだ。

第70小節でドビュッシーはちょっと手を加えたのだが、もともと「トリスタン」のフレーズは短-長-短のリズムだった。最初の「短」はアウフタクトで、旋律の頂点の「長」は小節の頭にあった。これは情熱的な6度の跳躍を経て次の小節の強拍へなだれ込むという、拍節構造にぴったり合った旋律線だったのである。つまり音楽のエネルギーの流れが安定的に移動し、最高音で発散される構造である。だから「憧れに満ちた」「情熱的な歌い上げ」にふさわしい。

ところがドビュッシーが変えたように旋律の最高音が弱拍に移ったら音楽はどうなる。シンコペーション化されたら性格はどう変わるか。強拍での盛り上げは不発に終わる。どこかぎこちない? 「トリスタン」がラグタイム化してしまう?

少しばかりうがった見方ををするなら、ラグタイムと「トリスタン」を通して、ドビュッシーは拍節構造がもたらすこの微妙だが奥深い音楽の変質を楽しんだのではないか。