究極の「音楽」への挑戦ーラヴェル『ボレロ』

『ボレロ』を作曲する時、ラヴェルの頭にあったのは何だろう。

1)ボレロのリズムと同一の旋律を徹底して反復する、2)全体を巨大なクレッシェンドで貫く、というアイディアだっただろう。いわずもがな、ではある。反復は音楽の基本的要素だが、過剰になると、退屈と無関心を呼び起こすだけ。何ごとも過ぎたるは及ばざるがごとし。当然、ラヴェルはそのことをわかってい田上で、旋律をいっさい変えず、楽器を換えるだけで繰り返すという綱渡りを敢行した。まるでみずからへサディスティックともいえる要求を課しているようでもある。

その結果、別のいい方をすれば、『ボレロ』は音色の究極的な追求の場ともなった。こうして『ボレロ』は純粋に音楽的なアイディアや作曲上の課題がとりわけ重要な曲となった。

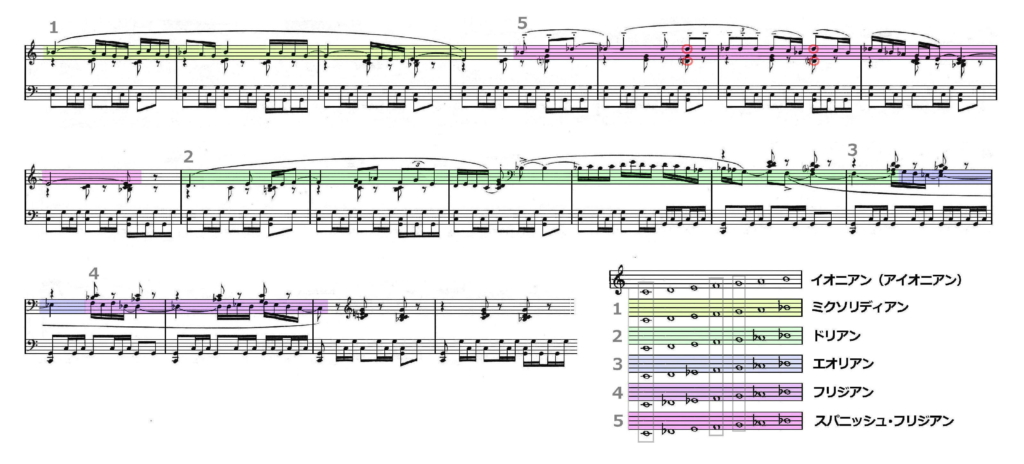

しかしラヴェルの頭の中には別のアイディアもあったのではないか。反復される旋律はAABBの構成で、後半Bではさまざまな旋法が出てくる。譜例を見ていただきたい。使われた旋法の一覧であり、すべての音階で共通しているのがド、ファ、ソの3音。ラヴェルはこのうちド-ソをほとんど全曲にわたって持続させた。民族音楽によくある5度のドローンである。こうして、最後の方で一時的にホ長調へ移るだけで、全曲の300小節以上を巨大なドローンが支配することになる。色とりどりの旋法の共通音を不動の和声的足場に据えて、ほぼ全曲を貫いた。これが第3のアイディアだったはず。

それにしても、調号が無いのに、『ボレロ』はハ長調っぽくない。長調と短調以前の中世の音階が「教会旋法」「旋法」で書かれているからである。主音をドとするドレミファソラシを「イオニア旋法」「イオニアン(アイオニアン)」といい、るここから♭がひとつ増えるごとに、1.ミクソリディアン-2.ドリアン-3.エオリアン-4.フリジアンとなる(譜例では色分けしてみた)。この旋法の配列の1と2の間に、5.スパニッシュ・フリジアンを入れると、B部分全体の構想となる。つまりラヴェルは『ボレロ』を♭系の旋法の展示場?としたかったのか。これが『ボレロ』第4のアイディアだったかもしれない。

それ自体変わらないのに、尽きせぬ魅力が旋律から湧き出る理由は、ここにあるのかもしれない。特にお好みのスペイン風の旋法を入れて、旋律の♭レと伴奏の本位レをぶつけ、きしむように痛々しい響きともした(譜例赤丸)。これはブルー・ノートの発想だったかもしれない。当然ここは『ボレロ』の旋律の中できわめて表情豊かで、もっとも訴えの強い部分となる。

困難きわまりないアイディアに挑戦し、課題を見事にクリアしながら、しかも音楽としての表現力にも欠けていない。究極の「音楽」にして、やはり名作である。