現実と「わたし」の対峙―マーラー 交響曲第1番フィナーレ2

シンバルの一撃に、地響きするような大太鼓の轟きで、フィナーレは開始される。そして金管の咆哮が厳粛な時を告げる。

音楽は「嵐のように揺れ動くStürmisch bewegt」(第4楽章冒頭のマーラーの指示)。調はヘ短調のようだが、低音にはずっとCが置かれている。ドミナントのオルゲルプンクト(保続音)であり、明らかに解決待ちの状態にある。分析家なら「導入部」とでも呼ぶだろう。オルゲルプンクトは50小節以上続き、ついに練習番号6で主題の全貌が現れる。

ここから音楽は再び荒波を乗り出す。とはいえ「いっそう広大に mit grosser Wildheit」(12)の頂点を経て、「やや控えめに Etwas zurückhaltend」(13)「かなりテンポを緩めて Molto riten.」(14)と、音楽は沈静化を辿る。そして「歌って gesangvoll」の部分に入る(16)。

凶暴なまでに荒れ狂う暴虐と、優しいしみじみとした歌の何という落差。ベートーヴェンなら「暗黒と光明」とでも呼んだろうか(交響曲第5番)。それとも「嵐と感謝」(交響曲第6番『田園』)か。いずれにしても、何かそういう説明をつけたくなる途方もないコントラストである。

そこで、まるで異なるこれらの音楽を2つのパラメータ(変数)で、規定してみよう。

まず調性である。短調と長調。これはわかりやすい。「暗い」短調、「明るい」長調である。「悲しい」短調、「うれしい」長調でもいい。「いや、そんな単純なもんじゃない」とおっしゃる方もいるだろう。「モーツァルトの長調は悲しい」などと。よくわかる。ただここでいっているのは最大公約数的なレヴェルでのひとつの基準である。われわれの世界は「光と闇」的な二元性に満ち満ちているが、実際はその中間に無限のグラデーションがあるだろう。しかしそのありようを認知するにも、二元的な軸を必要とする。実際、「明るい」長調と「暗い」短調から、作曲家たちは無限の表現を開拓してきた。

2番目のパラメータはテンポである。「速い」と「遅い」の速度の違い。もう少し正確にいえば、「拍子に合った」快速調と「拍子の支配が弛い」低速調である。実は、拍子との関係は、概して、テンポと結びついている。速い音楽は拍節との関係が強く、ゆったりしたテンポの音楽はそれほどでもない傾向がある。

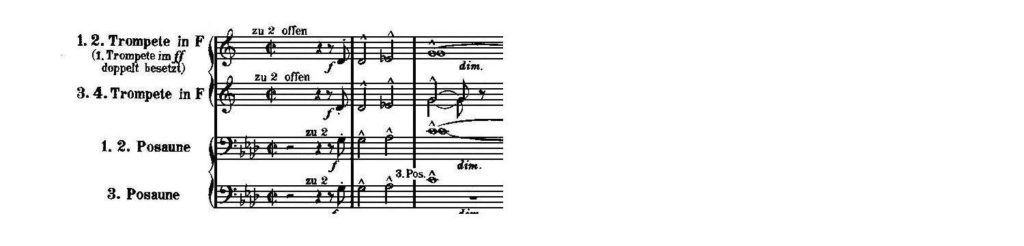

上の練習番号6と16を比較すればよくわかる。急速なテンポの6は拍子にぴったり合っており、強拍をこれでもかこれでもかと強調する。ところが、ゆったりした16は最初の音から小節線をまたぐタイがかけられている。この後、2度も同じようなタイがあり、拍子に対する自由さは一目瞭然である。そもそも旋律を「歌って」ということは、厳格な拍子からわずかに逸脱するニュアンスを容認していることを意味する。

要するに、テンポの速い、遅い、拍子感の強い、弱いが、マーラー第1フィナーレの強大なコントラストの根底にあるパラメーターのひとつなのである。

ところで拍子とは時間の周期的な管理にほかならない。わたしたちは、朝、起きてから、ずうっと時間に縛られている。スケジュールは時間で、分で刻まれている。それが現実なのである。いうまでもなく、万人にとっての鉄則ともいうべき時計の時間である。

しかし、わたしたちはまたそれぞれの体内時計ももっている。退屈な時はやたら長く、楽しい時はあっという間に過ぎ去る時間である。退屈か楽しいかはあくまでも主観であり、普遍性などない。ベルクソンはそれを「生きられた時間」と呼んだが、わたしたちはその伸び縮みする時間をまさに生きている。時間には客観的時間と主観的時間があるということである。これを時間芸術たる音楽に読みとると、どうなるか。

フィナーレ冒頭部分は客観的な時計の時間が支配していた。いわば現実の時間であり、描かれているのは現実世界そのものであるかのようだ。マーラーはそれを暗い短調で描いた。暴虐きわまる世界である。だが外界を見る眼差しは、やがて内側へ向かう。テンポを緩めて辿り着いたのは、明るい長調の世界だった。あたたかく、甘美でさえあり、肯定的な世界だった。伸び縮みする時間を呼吸しながら、そこではわたしの夢が花開く。

つまりマーラーの極端ともいえるコントラストは、現実とわたしの世界の対比だったのだろう。この世界に予定調和などなく、盲目的な意志によって導かれているといったのはショーペンハウアーだった。マーラーはその厳しい現実を誰よりもわかっていたし、それにも増して理想に燃えていた。

第1交響曲の原動力は現実とわたしの闘争であり、フィナーレの冒頭でそれがはっきり示された。そして第4楽章全体の構成から主人公の到達点が見えてくるだろう。