その時、魅惑的な瞬間が訪れる―モーツァルトにおける古典的な3度転調

転調というと、楽典の中の面倒な問題のひとつ? いやいや、転調は多くの楽曲で生きた文法として駆使されおり、作品理解の鍵ともいえる。歴史的にいえば、転調の概念はカデンツ(終止形)が形成されたバロック中期に生まれたと考えられる。時代は6つの教会旋法が長音階(イオニア旋法)と短音階(エオリア旋法)の2つに集約された時期にあたる。明らかに、音階の度数を自在に変える(つまり転調する)ことにより、長調と短調の2つしかない音調を多彩化することになったのだろう。

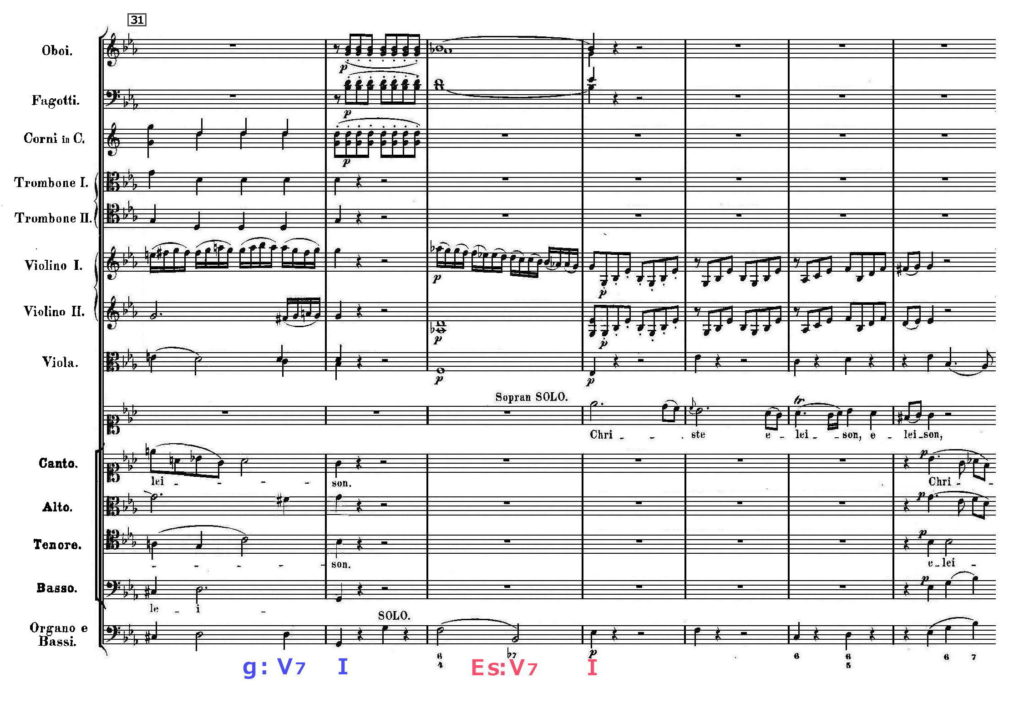

難しい話はともかく、作曲家は行き当たりばったりで転調しているのではない。組曲やソナタなどでは、始まったら属調方向へ、終止に向けては下属調へ、という基本的な約束事、ルールがあった。また暗黙的にだろうか、ある効果と特定の転調がまるでレシピのように結びつけられていたに違いない。その中でもとっておきの転調法があった。次の例はモーツァルト最後のミサ曲ハ短調K.427のキリエである。

曲はハ短調の暗い音調に始まり、合唱の厳格で厳粛なフーガでト短調に達する。そこで「主よ憐れみたまえ(キリエ・エレイゾン)」から「キリストよ憐れみたまえ(クリステ・エレイゾン)」への転換が起きる。キリストの降臨である。モーツァルトは合唱からソプラノ・ソロへとがらりと書法を変え、切り札的な転調を用いた。ト短調から変ホ長調という長3度下の転調である。転調部分の少し前から聴いてみる。

指揮者のフリッチャイはここでの3度転調の意味をよくわかっており、合唱の終止でリタルダンドし、転調部分でテンポを落とし、ニュアンスをつけている。楽譜には指示はなく、ロマンティックな解釈といえようが、音楽に内在するものの表現としては充分納得できる。

音楽を言葉で表現するのは不可能である。しかし3度転調の効果は上の例から感じられるはず。そしてモーツァルトは場面転換でこの転調法を用いているのがわかる。たとえば次の例では転換は突然起きる。

ピアノ協奏曲第25番ハ長調の第3楽章中間部。モーツァルトの多くの協奏曲のフィナーレでこういう落とし穴がある。この落とし穴の名前は「3度転調」で、スリリングであると同じくらい快い。中でも25番のコンチェルトはもっとも魅惑的である。これも少し前から。

譜例の部分の後、天使が舞うように、木管たちが音楽の宴に加わる。そして潮が引くように、最初のロンド主題に戻っていく。理屈抜きで、「時よおまえはあまりに美しい」といわずにはいられない瞬間である。それを現出させていたのが3度転調だった。

ちなみにコンチェルトでの調はイ短調からヘ長調だが、これはキリエのト短調から変ホ長調とまったく同じ長3度下であることはいうまでもない。

歌詞があると、もっとわかりやすいかもしれない。次の例は歌曲「夕べの想い」K.523。歌詞は転調前の短調部分で、死の予感が歌われる。そして「もしあなたがわたしの墓の前で涙を流すなら」と変ホ長調へとふいに移る(調の選択はキリエと同じ)。

「死は避けられないもの。でもわたしの死をあなたがもし心から悲しんでくれるなら、それがわたしにとっての何よりの宝」というのである。よく人は歌詞を、言葉でいわれている内容を理解するという。しかし詩に込めたモーツァルトの思いは、実は、音楽から、特にあの転調法から納得されるかもしれないのである。そして詩は逆にそこから感じとられるかもしれない。もし言葉が言語世界の「あれ」「これ」を指し示すだけでなく、言葉にならない「夕べの想い」へ到達しようとするなら、なおさらである。

モーツァルトは3度転調で魅惑的な世界を開示した。その例はほかにも多数あるが、そこへの近道として、感覚を研ぎ澄ますだけでなく、というより感覚を研ぎ澄ますために、知識も重要なのだろう。実はほかの作曲家の例も見たかったのだが、別の機会にしようか。