神から人間へ―60年代のボブ・ディラン2

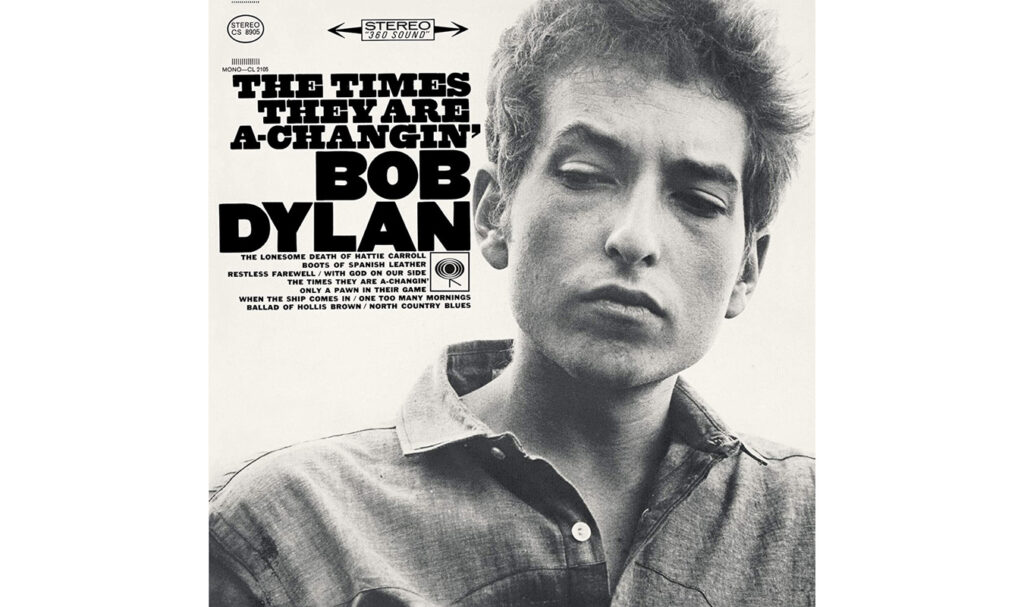

第2アルバム『フリーホイーリン』で、ボブ・ディランは時代の良心としてのフォーク・シンガーの姿を打ち出した。一方で、ある分裂も芽生えていたが、続く第3アルバムでも同じ路線が強化された。最初期のボブ・ディラン像が確立されたといっていい。

アルバムのタイトル名ともなった第1曲「時代は変わる」が象徴的である。ヴァースは5つあり、まず「みんな集まれ、時代にとり残されてはならない」などと呼びかける。第2ヴァースでは物書きや批評家が対象になる。「かつての物差しで時代を測るな」と。第3ヴァースは政治家に、そして第4ヴァースは親の世代に矛先が向けられる。特に両親には「新しい波が理解できないとしても、邪魔しないで欲しい」というのである。なぜなら「時代は変わっている」から(第5ヴァース)。

明らかに世代間の断絶がある。大人の世界との対立である。50年代のロックンロールはハイ・ティーンのありあまる生命力のはけ口であり、「理由なき反抗」の一端にすぎなかったかもしれない。しかしそれはまた若者の産声であり、新たに発見された世代の存在証明でもあった。だが60年代になって、大学生らは音楽に「恋と車とダンス」を求めただけではなかった。彼らの武器はフォーク・ソングであり、標的としたのは大人が見て見ぬ振りして積もりに積もった社会の悪習であり、戦争という大罪だった。若者たちの主張は、ある意味、正当であり、不正と悪への反乱の狼煙となったのである。

黒人差別廃止を訴える公民権運動を推進するために、白人と黒人の学生は協力し合った。戦争に反対する若者にも人種の隔たりはなかった。ここに人種というより世代の壁が生まれたのである。60年代後半から「ヒッピー」という運動が起きる。若者たちは社会からドロップ・アウトし、親とも縁を切って、気の合う仲間同士の反体制的、非政治的「コミューン」で共同生活するという潮流である。「時代は変わる」は64年に発表されたが、まさにヒッピーを先導する音楽のように聞こえる。同アルバム中の「船がやってくるとき」も新しい世代の到来のようでもある。音楽も時代を変えていた。

若者は時代を牽引する世代のようだったが、彼らを先導するのがボブ・ディランだった。

アルバム『時代は変わる』でも黒人差別の問題は「ハッティ・キャロルの寂しい死」で引き継がれている。だがさらなる弱者の視点も目立つ。「ホリス・ブラウンのバラッド」は貧困ゆえに妻と子供とみずからを殺した農民の物語。「ノース・カントリー・ブルース」ではさびれた炭鉱の街の目を覆いたくなるような荒廃が、「しがない歩兵」ではプア・ホワイトの宿命が歌われる。「虐げられたかわいそうな人々」という俯瞰図をクローズ・アップしたようだ。差別されているのは黒人だけではない。

微妙なのは、そして興味深いのは「神が味方」である。昔、騎兵隊には神がいた、南北戦争では南北両陣営に神がいただろう。世界大戦ではアメリカに神がいた。とはいえ神の相対性の問題に深入りするよりは、にわかにキリストを裏切ったユダには神がいたのかと問う。核戦争となると、神はどっちに味方しても地球は破滅するのではないか。もし本当に神が味方なら、次の戦争を止めて下さるだろう。「激しい雨が降る」の核の恐怖の余韻か。

別れの歌もある。「いつもの朝に」「スペイン革のブーツ」で共通しているのは、別れた女性との遠い距離感である。「くよくよするなよ」の「その後」のようにも聞こえる。

別れはアルバム最後の「哀しい別れ 」のテーマでもある。ただし、ギターのつま弾きで語るように歌われるのは、誰かとの別れではない。ディランはそれまでの歩みを振り返るようにして、あやまちや思慮の足りなさゆえのゴシップや誤解があったことを噛みしめているようだ。しかし過去とは別れを告げ、自分の立場を築いていく。「そして自分自身であり続ける And remain as I am」。次のステップの予感を感じるというのはいいすぎか。

もうひとつの別の面

世の悪を告発するフォーク・シンガーはただの歌手ではなかった。道徳的な規範でなければならなかった。若者に正義を宣べ伝える伝道者であり、真理をもたらす預言者でなければならなかった。第3アルバムまでのボブ・ディランは完全にその役を果たしていたように見える。彼は「フォークの旗手」であり、「時代の代弁者」であり、若者にとってのヒーローというより以上の、神のような存在となった。

大衆の思い描く偶像を演じ続けることに何の抵抗も感じないスターもいるだろう。そこに多少の嘘が混ざっていても、何ということはない。むしろ有名人でいることの自己満足に酔わせてくれる。大衆の何らかの役にも立っているではないかと自己正当化もできるだろう。しかしボブ・ディランはそういう人間ではなかった。確かなことは、人間は神ではない。

第4アルバム『アナザー・サイド・オヴ・ボブ・ディラン』からプロテスト・ソングは消えた。第1曲「オール・アイ・リアリー・ウォント」ではこう歌われる。違う、違う、わたしがやりたいのは、きみと「争ったり compete」することじゃない。きみを「打ったり beat」「だましたり cheat」「虐待したりmistreat」することでもない。またきみを「単純化したり simplify」「分類したり classify」「否定したりdeny」「逆らったり defy」「十字架に架ける crucify」ことも違う。ただ本当に望むのは「きみと友達になること」。

かつて「戦争の親玉」を絶対悪と決めつけ、死を宣告したのはボブ・ディランではなかったか。そして悪と戦う闘士として、若者の怒りを代弁し、喝采を浴びたのではなかったか。それが「友達になりたい」とは。第2ヴァース以下も、手を変え品を変え、いろんな動詞がとり込まれ「そうじゃない、ただ友達になりたいだけ」と歌われる。

並べられた動詞はきみを対象化し、「あっち側」に立たせる。それに対して「友達になりたい」というのは、きみの側に立つこと、である。あるいは「あっち」「こっち」の区別を廃棄し、一体化したいというのである。あっち側とは、告発される側である。しかし悪のレッテルを貼るのでも、否定するのでもなく、友達になりたいという。

『アナザー・サイド』でもっとも有名な曲は「マイ・バック・ページズ」かもしれない。そこにはこうある(第2ヴァース)。

半ば壊れた偏見が飛び出し「あらゆる憎しみを引き裂け」とわたしは叫んだ。

人生は白黒だという嘘を 頭蓋骨が語る夢を見た……

ああ あのころのわたしはひどく老けていた

それより今はよっぽど若い

攻撃対象とすべきは憎しみなのか。攻撃対象とすること自体がすでに憎しみなのではないか。憎しみが、あるいは憎しみだけが憎しみを対象化するのかもしれない。むしろ根本的に大切なのは対象化しないことではないか。まさに「友達になること」にほかならない。

対象化は「分類化」でもある。しかも人生を白黒に分けるのは「単純化」である。これこそ「オール・アイ・リアリー・ウォント」で「意図していない I ain’t lookin’ to」こととして列挙されていた。しかし、世間では、物事を単純化して要領よく判断することを、物知りで、道理のよくわかった、世慣れた年寄りの業だというかもしれない。そうやって、世界を善・悪で切り捨てるのが人生の達人だということにもなりかねない。だがそれは違う。世界はもっと複雑であり、善悪の彼岸にこそ現実がある。そのことに気づいた時、精神はよみがえり、若返った。

『マイ・バック・ページズ』は『オール・アイ・リアリー・ウォント』を補完し、ボブ・ディランの新しい姿、「もうひとつの別の面」を明らかにしている。彼はどこへ向かうのか。

」