これがブラームス、どれがブラームス?―交響曲第1番ハ短調第1楽章

交響曲創作でブラームスがベートーヴェンのプレッシャーにさいなまれていたのは周知のとおりである。だから「最初の交響曲の完成までに20年以上かかった」といわれる。一方で、第1交響曲フィナーレのアレグロ主題が『第九』そっくりだと揶揄されたりもする。ブラームス自身はそんな風にいわれると「ロバの耳だ」となじったそうだ。「~と似てる」というのを作曲家は一番いわれたくない。

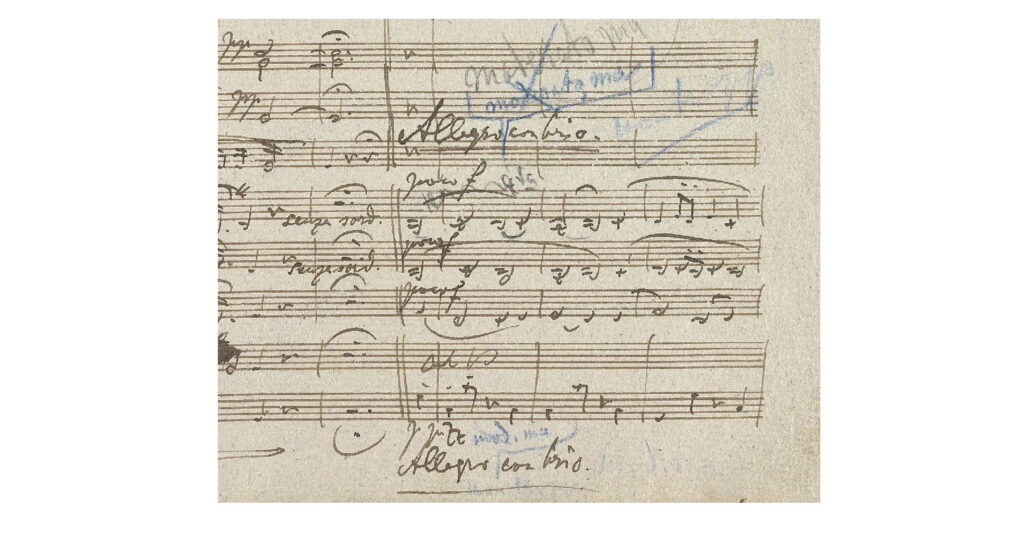

第4楽章アレグロ部分の自筆譜。最初の速度指示は Allegro con brio だったことがわかる。加筆があり、最終的には Allegro non troppo, ma con brio (速すぎず、しかし元気に)となった。アレグロ・コン・ブリオ好きなベートーヴェン色を薄めた感もある。

とはいえ、ベートーヴェンの交響曲がブラームスの前に立ちはだかっていたのは間違いない。交響曲第1番ハ短調はベートーヴェンなしにはありえなかった。しかし「前提となる」ということは「真似をする」とは別である。

たとえば古典派の交響曲でもっとも重い楽章は第1楽章であり、典型的なソナタ形式で書かれるのが普通だった。そして、ソナタ形式の展開部は、作曲家が腕によりをかけて技術を投入する場となった。ところが、第1交響曲第1楽章では、ブラームスはモティーフを展開するよりは、新しい楽想を出した。コラール「元気を出せ、わが弱き心よ」である。当然、あるメッセージ性がそこに読みとれるが、ベートーヴェン以前の、モーツァルトの流儀を思わせたりもする。

だがそれにしても、ブラームスがもっとも参考にしたであろう『運命』でも似たような事情がないか。ベートーヴェン交響曲第5番ハ短調第1楽章の展開部では、転調を重ねはするが、モティーフを対話的に並置する進行が目立つ。対位法的彫琢は少なく、展開の掘り下げは浅いといわざるをえない。これはベートーヴェン自身としても特別であり、何か理由があるに違いない。いくつか考えられるが、決定的なのはこれだろう。

ベートーヴェンは『運命』第1楽章のクライマックスを、展開部ではなく、コーダに置いた。そうすることで、楽章の中心に頂点を置くピラミッド的な安定は崩れ、劇的な幕切れになる。ただし、ハ短調で終わるから、真の解決はない。こうして大団円はフィナーレにもち越されるのである。つまり楽章ではなく、4つの楽章をひとまとめたとした交響曲全体の構築のためだった。

ブラームスもこれを読んだに違いない。特に「クライマックスをコーダに置く」方法論に目をとめたのではないか。第1交響曲はそのブラームス的解答だったろうが、それはまた古典派からの決定的な離反を告げた瞬間だったかもしれない。

高揚ではなく沈潜を

ソナタ形式の展開部とコーダでは音楽的に決定的に違う要素がある。それは調性の安定度である。当然、展開部は不安定、コーダでは安定である。だから『運命』第1楽章のコーダでは、これでもかこれでもかとオーケストラのトゥッティでハ短調が強調される。こうして、揺るぎない土台の上で、最大のクライマックスが築かれるのである。

しかしブラームスは、おそらくはこれを拠りどころとしながらも、別の道を辿った。

壮大なクライマックスに向かうかと思われたその瞬間、音楽は崩れ落ちる。瓦解したリズムの破片は弦のピチカートとファゴットにこぼれ落ちる(記号P)。そして、ピアノで、かろうじてチェロとファゴットがリズムを刻み続ける。

その時、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンによる必殺のオクターヴ・ユニゾン主題が出る。「ピアノで表情豊かに p espr.」という指示。まるで矢は尽き、刀折れといった体での主題の「再」登場である。というのも、半音階的に上昇する音型は曲頭ですでに現れ、第1主第のカウンター・ラインでもあったからである(譜例 赤)。

コーダ主題の半音階的上行はすでに冒頭と第1主題の一部であったのみならず、第1楽章のいたるところに浸透していたのだった。つまり満を持して出たコーダ主題は、第1楽章の集約ともいえる。なお崩れ去ったリズム動機も、第1楽章から出ていた(譜例 青)。

半音階の上行は「トリスタン動機」をいうまでもなく、上への志向、憧れを呼び起こすような動きである。しかし、それに応えるのは2度の下行である。伝統的には半音のため息の音型である。また上行形が出る。しかし再びため息。そしてコーダ主題の全貌が出る。

ヴィオリンに出る主題はうなだれるように下行し、ついに諦念に沈むかのようだ。あとは運命のモティーフに似た三連リズムのうちに消えていくだけである。コーダ主題の出現はこの最終頁の前に置かれた、短いが、きわめて印象的な一場面だっただろう。それもとびっきりブラームス的なところではあるまいか。後ろ髪を引かれるような余韻を残し、忘れがたい瞬間を心にとどめ、すぎ去るのである。

音楽のクライマックスは高揚や爆発ではなく、沈潜、あるいは内省となった。ベートーヴェンは『運命』でオーケストラのトゥッティの威力を見せつけた。しかし、同じ場面を、ブラームスは音量で圧倒することはなかった。むしろ、弱音で、心への浸透度の高い音楽を書いたのである。これはブラームス的であると同時に、あるいは、それ以上に、ロマン派が目指した芸術の真髄であり、指針ともいえるだろう。

矛盾の調和

そこでやっかいな事態が起きた。沈鬱ともいえる主題がコーダで出るところは、前のリズミックな動機が一貫している。「タッ・タタッ」という感じの、スキップするようなリズムである。それが表情たっぷりな旋律と同時進行するというのはどうなのか。

ここでブルックナーの交響曲第3番フィナーレについての言葉が思い浮かぶ。第2主題の舞踏会のようなリズムの背景をなすのは、礼拝堂を想わせる荘重なコラールなのである。「これが人生だ。そこでは生と死が同居する」。まあ何といってもいいが、この深遠な解釈?を彷彿とする音楽があるとしたら、ブルックナーのあの部分よりも、むしろここのブラームスではないか。

なぜならブラームスこそは、白・黒ではなく、白と黒が同居するような作曲家だったからである。もうちょっといえば、「もう交響曲は終わった」といって狭き門を放棄したりせず、また誰よりもニヒリストでありながら、死を選ぼうとはしなかった。単純ならざる現実に自分を追い込み、「それでも生きる」という勇気をもった人だった。相反するような矛盾の中で「あれかこれか」ではなく「あれもこれも」を生きた人だった。

だからコーダ部分はきわめてブラームス的なのだが、それがまた難しい問題を惹き起こす。そもそもこれは一体どんな音楽なのか。リズミックなのかメロディックなのか? もうちょっと具体的にいおう。リズムを重視すれば、音楽は速めとなるだろう。旋律の表情のニュアンスを込めようとするなら音楽は遅めとなるだろう。ではこれはどうすればいいのか? 速めの遅め? 多層的な表現に一元的なテンポでどう対応するのか?

ブラームスがどう考えていたかは、ある程度、譜面からわかる。リズム動機は前の部分から一貫しており、コーダ主題が入ってきても「meno mosso(もっと遅く)」といったテンポ変更の指示はない。そして最後の譜例をもう一度ご覧いただきたい。赤く塗ったチェロのパートを見ると、複縦線の前の3小節目から二連符となる。最後の小節の刻みは一拍ずつである。ということは、リタルダンドを、言葉による指示ではなく、音符で書いたことになる(譜例ではリズム感の後退を徐々に薄くした色て表した)。つまりイン・テンポが続き、最後の3小節からだんだん遅くなり、次の「少し遅いアレグロ Meno Allegro」に入るのである。

それはわかる。しかしアレグロの大揺れのリズムのままコーダ主題が入ってくるというのはどうなのか。少なくとも、無条件楽譜信奉者でないなら、音楽的自然のために、指示にはないテンポの緩みを入れるだろう。そしてテンポの落差を目立たせないように、前の部分と調整したりもするだろう。とにかく何らかの策を講じるに違いない。そのやり方・程度は指揮者によって変わってくる。それによって彼の立ち位置が明らかになるのだが、当然、描かれるブラームス像も変わらざるをえない。

往年の大指揮者でいえば、フルトヴェングラーは、リズム動機の崩壊(記号P)からリタルダンドし、コーダ主題はねっとりと歌う。テンポはさらに緩くなり、最後の方は虫の息、といった感じである。メノ・アレグロでやっとイン・テンポになるようだが、アレグロ感はもはや完全に消失している、といった具体。

これに対し、同時代のトスカニーニはより楽譜に忠実である。ただやはりコーダ主題の入りで少し遅くする。旋律の特性からの必然だ、といわんばかりである。

フルトヴェングラーの演奏から立ち上がってくるのは、ロマン主義むき出しのブラームス像である。だがトスカニーニのは古典的な相貌を備えている。現在の多くの指揮者は後者に近いが、細部で指揮者の個性が出るのは当然である。一体、本当の?ブラームスはどれなのか。