愛を讃える曲は多いけど―ビリー・ホリデイ「オール・ザ・ウェイ」

1940年代から50年代の「ブールスの女王」といわれたビリー・ホリデイ Billie Holiday(1915ー59年)に、ステレオで遺された最晩年の貴重なレコーディングがある。全盛期の声の張りは失われたと、否定的ないい方をする評論家もいるようだ。しかしブルースが果たして「美しい声」で聴くべき音楽なのか。

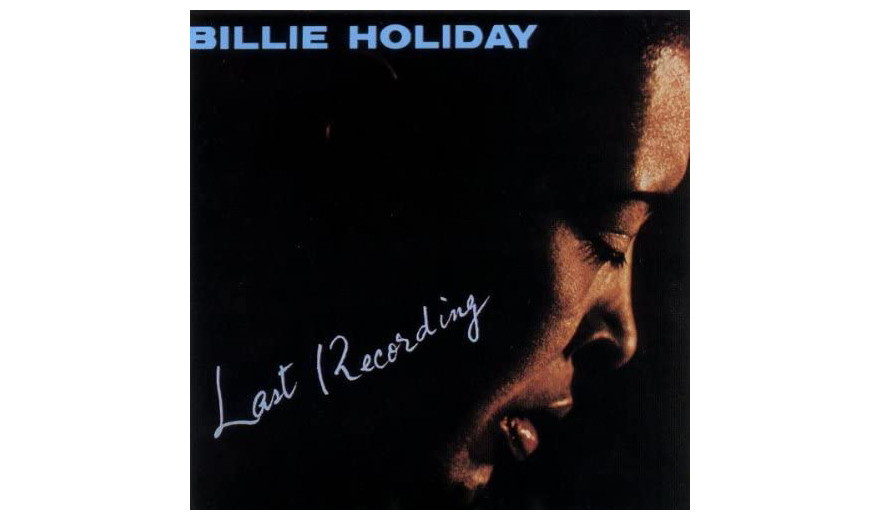

最後の『ビリー・ホリデイ(ラスト・レコーディング)』(1959年)など、深い感動の波がひたひたと迫る。ジャンルを超えた魂の歌というべきだろう。特に「オール・ザ・ウェイ」に来ると、胸が締めつけられるようだ。まさに「白鳥の歌」だったのか。

えへへ、それって、ぼく……。

スタンダード・ナンバー「オール・ザ・ウェイ」はフランク・シナトラの歌唱で有名となった。作曲はジミー・ヴァン・ホイゼン、作詞サミー・カーン。1957年に発表されたが、二年後の1959年の3月、死の4ヶ月前に、ビリー・ホリデイがカヴァーした。歌詞は以下のとおり。

誰かがきみを愛するなら

いつまでも愛するのでなければならない

そばにいてくれる幸せ

元気づけてくれる誰かを きみが必要なとき

その幸せは いつまでも続かなければ

どんな木よりも高い

そんな風に感じられるはず

どんなに青い海よりも深い

それほど深いはず もし本当の愛なら

誰かがきみを必要とするなら

いつまでも必要とするのでなければならない

豊作の年も 凶作の年も

その中間のすべての年も ずっとそうでなければ

これからぼくらがどうなるか 誰にもわからない

わかるというのは愚か者だけ

でも もしぼくに愛させてくれるなら

確かなのは ずっときみを愛し続けるということ

いつまでも いつまでも

詩には、スタンダードらしい、ちょっと凝った仕掛けがある。

出だしは「もしもだけど」という感じで「誰かがきみを愛するなら」と切り出す。そして「こうでなければ」と、なんだかんだいう。

何よりも高い愛、海より深い愛などという、ラヴ・ソングには掃いて捨てるほどある常套句も出てくる。それが「真の愛」なのだと。でも主人公はそこにこだわらない。「ずっと、続かないと……」。

そして最後のスタンザで唐突に「ぼくら us」が出る。ん?「誰か」の話じゃなかったの? 「あなたを愛し、必要とする誰か」のことじゃなかった? そうじゃない。第三者の架空の話は、「ぼくら」という切り札で、いっきょに二人の現実の問題となる。うまいなあ。

未来のことは誰にもわからない、と自分は予言者ではないという。そんな大言壮語をもてあそぶお調子者じゃないと。でもぼくにもわかることがひとつある。「ずっときみを愛し続けること」。

何のことはない! 「誰か」って自分のことじゃないか。

「愛し続ける」には、結婚の含意もあるだろう。これって、手の込んだ、プロポーズの歌じゃないか。「誰か」の影に隠れて、一人称ではいえないカッコいい言葉を並べちゃって!

オール・ザ・ウェイ

確かに「永遠の愛」「真実の愛」はスタンダードの基本的なテーマである。夜空には星々がまたたき、庭園には花々が咲き乱れている。そんなスタンダード的世界の理想を保証する愛である。

理想の反対は、「非理想(理想でないこと)」ではない。現実である。だからスタンダード的世界の脆弱さは、現実的なもの、すなわちに散文的なもの、陳腐なもの、日常的なものに触れると、色あせてしまうことにある。

素晴らしい愛、熱烈な愛、高貴な愛……これらはスタンダードにふさわしい。だから第3スタンザの「豊作の年」は合っている。そこでは「豊かな愛」が溢れるかもしれない。「凶作の年」はどうか。まあどんな逆境をもはね返す「強い愛」を歌い上げることができるかもしれない。しかし「その中間のすべての年 all the in between years」は、果たして、スタンダードにふさわしいのか。

最高でも最低でもないとは普通の日々である。ほかならぬ現実なのであり、特別なことのない忍従の時といえよう。そこで似合うのは、情熱の炎が燃え上がるのではなく、静かにともる灯火のような愛である。一時の勢いでほとばしるのではなく、一滴一滴染み入るような愛である。地味で、人目を引く輝かしさはない。スタンダードにはふさわしいとはいえまい。だが「オール・ザ・ウェイ」の戦略はまさにそこにある。

スタンダード的世界を逆手にとることで、あらゆる理想よりも「どんな時も all the way」続く愛の貴さを主題化したのである。それも「永遠」などという大言壮語を振りかざすことなしに、である。むしろ「これからぼくらがどうなるか 誰にもわからない Who knows where the road will lead us」といったフレーズも織り込ませるのだった。正面切った告白ではなく、第三者をとおした語り口もこの愛にふさわしいのかもしれない。

こうして決して陽の目を見ることはないかもしれないが、細く長く続く愛を歌ったのである。バラのような愛というより、スミレのような愛というべきか。「オール・ザ・ウェイ」が結婚にふさわしい曲というゆえんである。

ブルースを生きる

ビリー・ホリデイの人生はまさにブルースそのものだった。

ビリーは15歳の父親と13歳の母親の間に生まれた。二人は結婚することなく、ジャズ・ギター奏者となった父親はビリーを認知もしなかった。親戚のもとを転々とした母子にとって人生は辛かった。明らかにビリーはお荷物的存在であり、母親は生活のために売春するしかなかったという。

11歳の時、レイプの被害に遭い(英語版 wikipedeia によると未遂だった)カトリック系の施設に送られた。その後、母親に引きとられたが、ビリーまでが母親と同じ道を歩んだようだった。15歳の時、専属歌手を失ったクラブでたまたま歌ったのが認められ、音楽の世界に入った。「ビリー・ホリデイ」の芸名がついたのはこの頃だった。まさに彼女という存在の誕生だった。

しかし歌手としての成功の輝かしさは、人間としての影をいっそう濃くするかのようだった。白人楽団との共演も果たしたが、人種差別の壁は高く、ビリーの思いは後に「奇妙な果実」(1939年)で爆発した。個人的にも、最初の結婚とともに、薬物とアルコール依存に染まっていき、彼女の生涯に影を落とすことになる。ビリーとかかわる男たちにとって、彼女は稼ぎのいい金づるだったようだ。その後もビリーは麻薬不法所持により逮捕を繰り返し、投獄されたりもした。何度もの商業的成功も彼女を不幸の泥沼から救い出すことはできなかった。

1959年7月12日、ビリーは病院のベッドで亡くなった。その時も彼女は麻薬警察の監視下にあった。

しかし最後の歌唱のひとつ「オール・ザ・ウェイ」にはそんな暗さ、悲惨さを感じさせるものはない。いつもの歌いまわしである。ポルタメントを多用し、音程はフラット気味ともなる。念じるように、メロディを、詩を愛でる。バスクラリネットの導入からチェレスタを加えたオーケストラは、マーラーを思わせさえする(編曲はレイ・エリス)。

そこから浮かび上がるのは、人生への恨みでも非難でもない。むしろほのかな感謝が透けるようだ。だからこそ限りなく痛切なものがある。ビリーが生涯にわたって望んだものこそ「続く愛」だったかもしれない。それは決してかなえられなかった。「それでも、人生はよかった」そんな思いがにじみ出るのである。