めくるめく幻想、陶酔、狂乱、そして何よりも音楽―ラヴェル『ラ・ヴァルス』

初めて聴いて、「傑作だ!」と確信させるような曲がある。わたしの場合、ラヴェルの『ラ・ヴァルス』はそんな音楽だった。ウィンナ・ワルツへのオマージュとして構想されたというが、パロディの仮面をかぶることにより、ラヴェルの素顔、それも最良の部分がもっとも素直な姿で現れたというところか。

不穏な開始

『ラ・ヴァルス』に暗い影、悲劇的なものを見る向きがある。「ワルツというジャンルの誕生、衰退、破壊を描いている」というジョージ・ベンヤミンの言葉は、ウィーン、さらにはヨーロッパ的なものの衰退を聞きとろうとしているようだ。

曲の完成は1920年であり、第1次世界大戦(1914-8年)と関連づけられもする。19世紀のロマンティックで華やかな宮廷文化が、戦争の野蛮な暴力にさらされ、退廃的な様相を迎えているという。『ラ・ヴァルス』はその反映だと。だがラヴェル自身は「ウィーンの現在の状況とは何の関係もないし、象徴的な意味はない」と語っている。

音楽に対して音楽外の言説を弄して、説明・解釈と称し、理解した気になることは、果たして音楽にとって幸福なことなのか。当然、言葉を使うということは、多かれ少なかれ、音楽外的なものをもち込むことになる。だが『ラ・ヴァルス』はそういったアプローチがもっともふさわしくない音楽のように感じる。

『ラ・ヴァルス』はそれほど音楽として完結しているように見える。音楽の冒頭部分についての作曲者の言葉、すなわち「渦巻く雲の向こうに、ワルツを踊るカップルがかすかに見える」という描写さえ、無用なリップ・サーヴィスのようだ。

『ラ・ヴァルス』でまず暗さを印象づけるのは冒頭だろう。そこでこんな書き方をしてみようか。何がこの不穏ともいえる雰囲気を醸し出しているのか。

1.最弱音からの開始

冒頭は弱音器つきのコントラバスが三部に分けられる。指示は pp 。明確な「開始」とはほど遠い。せいぜい何かがごそごそと蠢くようにしか感じられない始まりである。

2.低音の密集配分

二つのパートがハーモニーらしきものを奏するのだが、音は密集している。古典的な和声法の原則に反した音の配分であり、鈍重で混濁しきった響きとなる。和音の性格など聞きとりようがない。正体なき響き。

3.錯綜したハーモニー

音は下からE・F・Asとなる。AsをGisとすると、E-Gisは長3度、F-Asは短三度となる。As=Gisを軸に、短3度と長3度が半音でポリコード的にぶつかっており、当然、響きは錯綜している。

4、音楽が鼓動する

5小節目からバスが入ってくる。リズムの刻みと拍子感によって、テンポが生まれる。音楽に生命が付与される。

5.多義的なバスの音

バスの音はEとFで、上声のE-GisとF-Asの3度の二重構造を支えるようだ。響きの多義性を支持するのである。

6.Fが優位に

バスの5小節後にハープの低音とティンパニにFが加わる。コントラバスでは三拍子の1拍目E、2拍目Fだったが、3拍目にFが加わるのである。小節ごとに |EFF|EFF|……となる。こうしてEはFへ向かう倚音(非和声音)であることが暗示される。ヘ短調の予感?

7.旋律の断片の出現

番号1からバスーンの旋律らしきものが入ってくる。構成構成音からどうやらヘ短調らしい調性が暗示される。ただし旋律のD音は♭しておらず、ドリア風か。バスーンの音は輪郭が比較的はっきりしているが、低域の3度で重ねられ、響きはもごもごしている。

以上が『ラ・ヴァルス』の番号2までの前奏部分である。ほんの導入だが、ラヴェルの方法論がよく見える。不吉なもの、死の影といった印象論や文学的な作文を弄するよりは、こういっておきたい。ここにあるのは多義性のヴェールを段階的に一枚ずつはぎとっていく過程である。

ラヴェル的なもの1―弱音からの開始

ある発想が浮かばないことには何も始まらない。しかしアイディアが湧いたとしても、それをどのように具体化するかを体現できるのが芸術家である。『ラ・ヴァルス』の冒頭が「渦巻く雲の向こう」から「ワルツを踊るカップル」の姿が浮かび上がるイメージだとしたら、それを具現化する技術的方法論は、音楽を曖昧にぼかすパラメータを徐々に除去することだった。

ここでいうパラメータとは、ダイナミックスであったり、調性であったり、音色であったり、音域であったりする。ラヴェルは真の芸術家といえる。

そもそもラヴェルは「弱音からの開始」を特に好んだ。『鏡』、『夜のガスパール』、『スペイン狂詩曲』、バレエ音楽『ダフネスとクロエ』、左手のためのピアノ協奏曲等々が思い浮かぶ。『ボレロ』はいうまでもない。

しかし「弱音からの開始」といういい方は大雑把すぎる。むしろまるで遠方から何かが近づいていくるようなイメージというか。あるいは予感が現実化するといえばいいか。ともかくあるイメージがある。そのためにダイナミックス以外のあらゆるパラメータも協働的に機能することになる。

古典的な開始法はまず最初に存在を提示する。弱音からの開始はその逆を行く。霧の彼方から存在が立ち現れて来るのである。

ラヴェルはこの開始法をシューベルトから学んだのではないか。もちろんブルックナーもシューベルトから学んだが、ラヴェルも深いところで影響を受けたに違いない。

当然、シューベルトも誰かから学んだはずだ。その誰かとはベートーヴェンではないかとわたしは睨んでいる。ベートーヴァンこそは開始の天才だった。これについては本ブログ内「シューベルトの自己発見-ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番と『幻想ソナタ』」に書いた。

これは決して単なる真似ではない。先人のアイディアの創造的再解釈なのである。絶対的な独創性など存在するのか。むしろ芸術においてはこういう創造的リレーはつきものである。こうして「弱音からの開始」はラヴェルの個人様式となった。

『ラ・ヴァルス』の開始は典型的にラベル的なのである。

急迫する音楽

ほんの冒頭部分を少しばかり分析的に見たが、まだまだ導入部分は続く。例の旋律的断片が浮遊するのように舞う中、ニ長調が匂い立つように現れる(番号5)。そして番号6でイ長調が確立される。主部を準備するための属調(ドミナント)である。

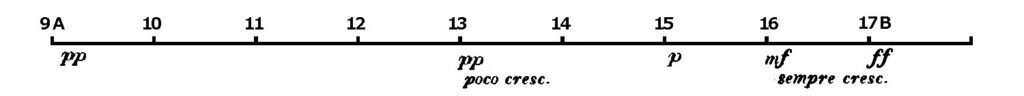

そして番号9からニ長調で主部部(ラヴェルに倣って「A」と呼んでおく)の主題が現れる。主要な素材を下に列挙しよう。

9からの旋律が前奏部の断片の拡大形であることはいうまでもない。次の13からの旋律も実は前奏部ですでに出ていた(番号6)。

ここをラヴェルにいわせればこうなる。「すると、A部では渦巻く群集で埋め尽くされたダンス会場が現れる」。だがAの素材はすでに前に出ていたのだった。16から旋律は短いリズム動機へと解消され、活気づく。

以上のA部分にもある種の構想が見える。

1.「入り」の圧縮

番号9の旋律をご覧いただきたい。メロディーが入ってくる前に、3小節の空白がある。当然、満を持しての旋律の登場となる。12ではこの余白が1小節となる。そして16では動機が飛び込んでくる。つまり旋律の入りが徐々に前のめりになる。

なお余白の小節数が3や1という奇数なのにも意味がある。2や4という偶数では音楽があまりにも安定しすぎるからである。

2.拍子感の強化

9は序奏の旋律のリズムが2倍に拡大されることによって、小節間にタイがかかる。拍子感がぼかされるのはいうまでもない。そもそも二分の三拍子の旋律を無理して四分の三拍子で書いたようでもある。後半のフレーズも3拍子に馴染まない。

13では付点四分から入り、まるで八分の六拍子のようなリズムとなる。楽譜を見ていなければ、まるでウィンナ・ワルツ風のルバートのように聞こえるだろう。しかしワルツの三拍子を崩していることに変わりはない。

そして16からの動機では次の小節へ滑り込む付点リズムと、そのエネルギーをきっちりと受け止める長い音符(二分音符)が1拍目に置かれる。これでもかと拍子を強調するのである。

番号9から16へ向けて、ぼかされた拍子感が徐々に強化される構想が読みとれる。

つまり1と2が意図するのは、音楽が進行するとともに、前のめりとなり、拍子の波に乗る効果である。音楽が徐々に生き生きと動き出すのである。

ラヴェル的なもの2―長いクレッシェンド

実は、Aには音楽に前進衝動を付与するダイナミックスの要素も仕掛けられている。つまりクレッシェンドの構想である。

いうまでもなく、ダイナミックスはp(ピアノ、弱く)やf(フォルテ、強く)、それに crscendo(クレッシェンド、だんだん強く)といった記号で示される。ただしこれらの記号は譜面上では音楽の表情やニュアンスを指示したり、声部間のバランスを示す場合もある。あるいは曲のクライマックスや、そこへ向かう高まりを示す「構成的な」意味の場合もある。

楽譜ではこうしたさまざまの記号が、さまざまなレヴェルで並置されている。「楽譜を読む」の第一歩は、無造作ともいえる状態で並べられた記号の意味を読みとり、レヴェルづけすることにある、といえよう。

『ラ・ヴァルス』も例外ではない。A部分でも細かい指示が散乱している。しかし底流するクレッシェンドを表す「構成的な」記号をとり出すと、次のようになるだろう。

Aの開始は pp である。そして記13の2番目の旋律の入りで再び pp が指示され、poco cresc.(少しクレッシェンドして)が添えられる。つまりここでの pp はクレッシェンドの「足場」「足掛かり」であり、長い登攀を目指しての最初のステップとして位置づけられる。

そして番号15でpとなり、16で mf 、17で ff となる。音楽の密度も高まり、拍子感は鮮明となり、楽器の増加を伴い、最後は急激に音量が膨れ上がる。

規則的で一様な音量の増加が効果的なクレッシェンドを形成するとも限らない。クライマックスへ向けての加速度的で急速な盛り上げが、絶大な効果をもたらしもする。逆にいえば、忍び足のような抑えた pp も最終的なクライマックスへの準備とみなされる。

その意味では、『ラ・ヴァルス』曲頭のあの pp からすでに17のフォルティッシモへの長大なクレッシェンドが始まっていたのかもしれない。

長いクレッシェンド。実はこれもラヴェルが特に好んだ語法だった。一例として『ボレロ』を上げるまでもないだろう。

めくるめく幻想、陶酔

Bの部分に入ると、燦然たるシャンデリアの光の下で、妖艶な舞踏が繰り広げられるようだ。

まず番号18に、オーボエで新しい旋律が出る。新しいといっても、前の17の延長のようでもあり、また前奏の最初のモティーフ(番号1)のようでもある。30は堂々たるワルツ。一番下の34はその延長のようである。要するに、18と34は繋ぎ的であり、30が独立した楽想ともいえよう。

次に出るワルツ(番号41)など、あでやかなレントラー風である。ブラームスなら大いに愛でたことだろう。そういえば、ブラームスもワルツが大好きだった。

以上の旋律の骨格はいずれもある音から下行、上行を繰り返す音型である。これは脚を伸ばして、身体を移動させ、足をそろえて背筋を伸ばすようなワルツの基本ステップの音楽化なのかもしれない。

そして最後に詠嘆調の旋律が番号46に出る。

これらの旋律を関連づけ、動機が統一されているとか、唯一の源泉から導き出されていると書き立てる気はない。そういった作業を「アナリーゼ」と称し、ラヴェルの作曲を称揚する気もない。ただ上にあげた5つの旋律のうち、最初の番号18と最後の46の関連は指摘しておいてもいいかもしれない。46は18の拡大形のように見える。

以上のような楽想がソロ的にちりばめられ、そこにトゥッティ的なオーケストラの爆発が混入し、華麗かつ煌びやかに音楽が進行する。

ここには『高雅で感傷的なワルツ』ほどの拍子の錯綜も、ハーモニーの衝突もない。ジャズのテンション・ノートのような付加音でお化粧された洒落た響きの中で、優雅なワルツが奏でられる。

ラヴェルは音楽を仕掛けているというよりは、愉しんでいるかのようだ。

……狂乱

番号54から凝縮された冒頭に戻り、音楽は再び盛り上がる。まさに百花繚乱の感がある。そして76からコーダが始まる。ここでラヴェルのあの切り札が再び投入される。長大なクレッシェンドである。

クレッシェンドは奏法の強化、テクスチャの高密度化、音域の拡大、楽器の増加などによって生み出される。しかしさらに別の要素が加えられることもある。加速である。

漸次的な音量の増大=クレッシェンドが生み出すのは気分の高揚でもある。意気消沈ではなく、意気揚々としたエネルギーの膨らみとテンションの高まりである。だから必然的に前進衝動を伴う。

したがって、クレッシェンドはアッチェレランドを自然に誘発する。例えば『ボレロ』にしても、スコアに指示はないとしても、最初に比べて終盤にテンポ・アップするのが普通である。逆にいえば、わたしなど、効果を狙った加速を抑えた無機的ともいえる壮大な『ボレロ』を期待してしまうのだが。

だが『ラ・ヴァルス』では、ラヴェルは加速を明確に指示した。クレッシェンドがもつ潜在的なアッチェレランドを呼び起こし、終局に向けて解き放ったのである。

長大なクレッシェンドを形成する音量の増大に速度のパラメータが加わるわけだ。

コーダは番号76から始まるが、スコアには pp とpが混在している。番号79の3小節間には「少しクレッシェンド poco cresc.」の指示があり、79から徐々にクレッシェンドの波が押し寄せるようだ。だが本格的なクレッシェンドは80から始まり、82でテンポ・アップの指示が出る(85までアッチェレランド Accélérez jusqu’à 85」)。壮大な盛り上がりが始まる。

ただし長大なクレッシェンドの構想の中で、2カ所、テンポが緩む場面がある。ひとつ目ではあの番号46の旋律が回帰する(番号85の「最初のテンポで」)。それはワルツというより「詠嘆調」の旋律だった。舞踊の肉体性のさなかに沸き起こる心情の発露のようなものだ。それがフラッシュ・バックのようによみがえる。

だが14小節後にはすぐに「急いで Pressez」から加速し、番号88には「充分に活気づいて Assez animé」とテンポ・アップする。現実に目覚める。

2度目はここである。おそらくは『ラ・ヴァルス』における最高の瞬間かもしれない。

生の怒濤のただ中に、一瞬、永遠が降りてくる しかしこの永遠は瞬く間に狂乱の渦に呑まれ,たちまちのうちにかき消される。儚い夢のようだが、現実をまざまざと照らし出す閃光のようである。

ここで突然現れるのは番号18で最初に出た旋律であり、おそらくは例の「詠嘆調」85のもととなった素材である。

こうしたフラッシュ・バック的な転換、あるいは時差を経ながらも、外界はどんどん邁進していく。

番号97で、充分に活気づいて Assez animé に戻り、100の2小節前から三拍子の3に2が乱入し、「最後まで急迫して Pressez jusqu’à fin」になだれ込む。ニーチェ風にいえば、生の真昼の狂乱のようだ。

すでに見たように、ここに「破壊」を見る向きもあるようだ。だが最後の2音A→Dはドミナント進行であり、音楽的には「肯定」「決然としたもの」であるはずだ。

ラヴェルは『ラ・ヴァルス』の最初と最後にお得意の長大なクレッシェンドを置いたのだった。

そして何よりも音楽

舞踏とは人間の身体運動の根源的な表現衝動といえようか。そこにラヴェルは華やかであでやかな衣装をまとわせた。さらに深い幻想をまき散らし、陶酔と狂乱を呼び起こした。だが自己主張や描写の試み、あるいは実験的な先進性や芸術的な意匠を狙おうとはしなかった。

しかし、いや、だからこそ、『ラ・ヴァルス』は何よりも「音楽」だった。