音楽は感情を表現するか2―バッハとシューマンを例に

啓蒙思想で知られるジャン=ジャック・ルソー(1712-78年)は作曲家でもあった。また『百科全書』の「音楽」の項目を執筆(1755年)したり、『音楽事典』(1767年)を出版したりもした。彼の音楽観を特徴づけるのは、言葉・歌詞への徹底した依存だった。だからポリフォニーは忌避され、器楽は論外とされる。

つまりフランス革命を呼び起こした思想家は、音楽家としてはきわめて保守的だったということである。

声楽から器楽へ

しかし、音楽の受け皿となる社会には、確実に、新しい時代の波が押し寄せていた。かつて音楽の受容・需要は教会や宮廷などに限定されていたが、今や市民、少なくとも上流階級の生活に解放されつつあったのである。

こうして公開演奏会という音楽の「場」が新たに生まれる。今日のコンサートである。もうひとつの拠点は家庭だった。音楽の担い手は、当然、職業音楽家などではなく、あくまでもアマチュアとなる。彼らが歌ったり、演奏したりする楽しみを提供する音楽が誕生する。

社会構造の変動が音楽そのものに影響を及ぼすのである。

家庭で奏でられるのは、少人数での簡単な合奏のため、あるいは独りで楽器に興じるための楽曲である。これが「ソナタ」だった。クラシカルな意味でのソナタ*の誕生である。

*「器楽曲」を意味する「ソナタ」はバロック期まではさまざまな楽曲に用いられた(声楽曲にさえ)。前古典派と呼ばれる18世紀後半に、ピアノ独奏曲、及びピアノとヴァイオリンなどの二重奏曲のための用語へと収斂したのである。

歌詞のない楽器だけの音楽=器楽は、時代が下るにつれ、さらに積極的にとらえられた。ソナタは家庭での音楽的遊びから、より芸術的な意匠が施された。こうしてシンフォニーと並ぶ古典派を代表する器楽ジャンルへと発展する。

開かれた性格の雄弁なシンフォニーに対し、ソナタで特に注目されたのは、インティメートで繊細な表現能力だった。シュルツ(1747-1800年)は次のように書いた。

あらゆる性格と表現を可能とするのはソナタだけである。ソナタにおいてのみ、メランコリー、悲嘆、哀しみ、優しさ、あるいはうれしさ、喜びの音をモノローグ(独白)として織りあげることができる。

(J. A. P. Schulz, 'Sonata’ from Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste. 1773-5, 689p.)

誰に話されるのでもない、みずからとの対話である「独白」のうちで、心の綾が綴られる。楽器を演奏することによって「言葉にならない」繊細で柔軟な感情が湧出する。言葉から音楽の遊離を、そして声楽から器楽への移行を促したのは、こうした新たな表現への志向だった。

言葉に従属的な「描写」、あるいは古典的ないい方をすれば「模倣」から離れて、より感情そのものに即した「表現」への接近だった、ともいえよう。

器楽の優位はE.T.A.ホフマン(1776-1822年)によって宣言されたとされる。時代のひとつの趨勢でもあった。

魂の状態としての音楽

ホフマンがモデルとしたのはベートーヴェンの交響曲だったが、議論は音楽そのものにも及んだ。音楽は他の分野に依存しない孤高の芸術であり、それを体現するのが器楽だというのである。彼は音楽をもっともロマン的な芸術として位置づけた(『ベートーヴェンの第5交響曲』1810年)。

そのホフマンに影響を受けた作曲家にシューマンがいた。彼はまさに骨の髄までロマン主義者だったが、音楽についてこう書いた。

ただ鳴るだけで、魂の状態の言葉でも徴(しるし)でもないようなものは、小さな芸術じゃないか!

(シューマン『音楽と音楽家』34頁. 吉田秀和氏の訳に、若干、手を加えさせていただいた。諒解を請う。)

魂の言葉であり、徴でもある芸術、それこそが音楽だというのである。時代は、ベートーヴェンが器楽の優位を決定的とした後の、ロマン主義全盛期だった。シューマンはこうも書いている。「それ自体ロマン的な音楽に、特にロマン派と銘打ったものが発生しようとは、ちょっと信じかねる話だ」(前掲書、38-9頁.)。

時代はバロックから遠く離れてしまったようだ。だがよく考えてみると、人間的なもの(「感情」と呼ぼうと、「魂」と呼ぼうと)を表出しようとする音楽への基本的な姿勢は、時空を超えて、一致しているのではないか。

一般的に、芸術の傾向には、調和・均整を重視するクラシカルな立場と、誇張・不均衡へ傾く立場が想定される。西洋音楽史では、前者がルネサンス期、後者がバロック期にあたる。この関係は古典派とロマン派でもいえる。つまりバロックとロマン派は芸術の傾向としては通底しており、両者の根底にあるのは表現への志向だった。

ではバロックとロマン派はどこが違うのか。それを吟味するために、比較を成立させる共通の基盤として、歌詞をもつ音楽に着目してみよう。言葉の表現におけるバロックとロマン派の方法論の違いをあぶり出すのである。

愛の痛み

ロマン派の時代に花開いた声楽の一大ジャンルが存在する。歌曲である。家庭音楽としてソナタと同時期に現れ、ロマン主義のもとで、もっとも親密で精妙な表現に到達した。シューマンの楽曲など、その最たる例である。

1840年の1年間で、シューマンは140曲あまりの歌曲を作曲した。いわゆる「歌の年」であり、この年、茨の道を乗り越えて、クララとの結婚に辿り着いたのだった。突然の爆発的な歌曲創作が環境の変化から生じたのは疑うべくもない。明らかにシューマンの魂のほとばしりだった。

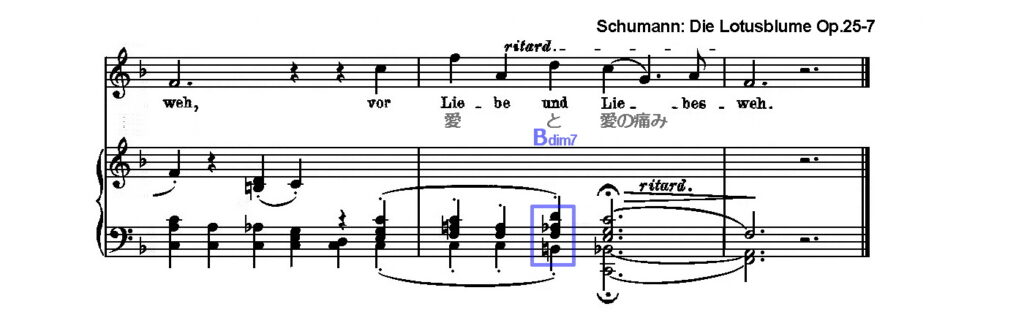

たとえば新妻に捧げられた『ミルテの花』作品25の第7曲「はすの花 Die Lotosblume」では、「愛の夜」が歌われる。夜の訪れとともに、はすと月は寄り添い、陶酔に浸る。そして、はすは匂い立ち、むせび泣き、震える。「愛と愛の痛みのゆえに vor Liebe und Liebesweh」。

吉田秀和氏は晩年の著作『永遠の故郷』で「私の好きな」曲として、「はすの花」を紹介した(41頁以下)。あいかわらず、深い洞察に裏づけられた高雅な文章である。他の追随を許さない。彼は書く。この曲の急所は「愛の痛み」にある、と。「喜びの極みが涙を誘うように、愛の絶頂は痛みに通じる」。

さすが。では「はすの花」ではどこに「痛み」の表現があるのか。そこまで言及してくれたらよかったのに、とわたしなどは思ってしまう。せっかく手書きの楽譜まで引用されているのだし……。

実は、楽譜を眺めると、一発で「見える」「わかる」のである。

譜例「青」でくくった和音である。Aがフラットしている。「ははん」と察しがつく。

ここでは和音に深入りしないが、ひとことだけ。曲はヘ長調だからAは第3音、移動ドでいえば「ミ」である。それが♭というのは、ここだけヘ短調の音が借用されているということである。つまり長調の響きに、一瞬、同主短調の暗さがかすめる。これが「痛み」なのである。

しかもそこにシューマンは減七の和音を配した(譜例では和音の種類を示すために、コード・ネイムを付した)。もっとも影の濃い、苦渋に満ちたような響きである。減七の和音は古典的な用法では曲の要所で機能的に使われるのだが、シューマンではむしろ表現に供される。

これが痛みの表現なのである。「かすめる」がゆえに「切なさ」でもある。だが減七であるがゆえに、この切なさは深い。

バロック的な音型論ではなく、ハーモニーが表現を担っていることがわかる。しかも、その位置が重要である。バロックだったら、間違いなく「愛の痛み Liebesweh」という語が対象となるはずだ。まさにそこで「痛み」の響きとなり、音程となり、ひょっとしたら音符が苦悶するように動いたかもしれない。しかしシューマンは違う。

むしろ痛みの響きは「愛-と-愛の痛み」の「と und」で閃くのである。これはどういうことか。

感情の深みへ

言葉が表す感情は言葉と同時に生じるのではない。「愛」-「そして und」という時にすでに次の語が、頭に浮かんでいる。だから und の段階で、「愛の痛み」が心に去来する。魂が震えるのは und の時点なのである。

言葉を綴って自分の思いを伝える時、無自覚であれ、内容に合わせて語句を選択しているはずである。そして選ばれる言葉はすでに準備され、予感されて、心に響いている。大切な言葉なら、なおさらである。そしてこの心のありようが音楽でとらえられる。

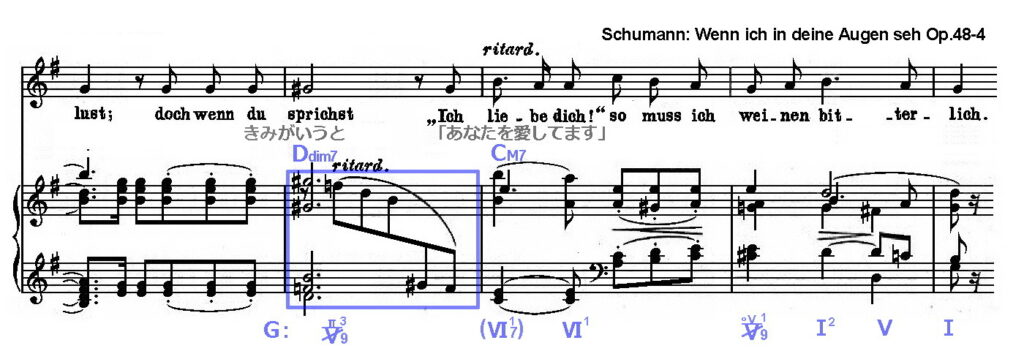

次の例を見てみよう。『詩人の恋』作品48の第7曲「きみの瞳を見つめると」である。

「『あなたを愛しています』ときみがいうと、ぼくはさめざめと泣く」の件である。ここだけ彼女の言葉は直接話法となっているが、彼女は現実で、その場で、そういっているわけではない。そもそも『詩人の恋』の中で彼女は登場してこない。主人公の夢想の中で、ありありと思い浮かぶのである。

きみのいう「あなたを愛しています」は究極の言葉であり、神のお告げのようだ。だからバロックなら Ich liebe dich の、特に lieve に焦点を合わせ、さまざまな細工を凝らすだろう。しかしシューマンにとって決定的だったのは、きみが「いう sprichst」だった。

なぜか。「あなたを愛しています」という言葉は、きみが「いう」のを想像したその時、すでに心の中で谺し、感情の波紋を広げているからである。それは嬉しいという以上のものである。主人公を存在たらしめる言葉である。だから痛切なものがこみ上げる。

きみが「いう」は恐る恐る震えるような声であるはずだろう。またしても「シューマンの減七」である。大きな間(休符)が置かれ、ためらうような、怖じ気づくようなリタルダンド(徐々に遅く)。息づまるような間を音楽全体が演出している。

そしてついに彼女の言葉が出る時、liebe には長い非和声音が架かり、甘美な不協和音となる。うっとりするようなメジャー・セヴンの響きである(和音の種類をコード・ネイムで示す)。彼女の言葉とともに恐れは陶酔へと溶解したのである。

こうして「泣く weinen」で和声はドッペルドミナントに達する(和音の機能は下の和音記号で示した)。これは音楽の着地点を決定する進行であり、安定的に曲を閉じる。「泣く」という言葉に拘泥したりはしない。これは嬉びを噛みしめる涙なのである。

そうだ、彼女はぼくを愛している。涙を流すほどの至福に浸る主人公であった。

怯え・不安から深い喜び・安定への心理の変化が完璧に音楽化されている。まさに「魂の状態」である。

うれしすぎる喜びは、もはや喜びでさえないだろう。むしろ哀しみ色を帯びるかもしれない。ここで類型的な感情の分類が超克される。ただ涙が溢れるしかない深い感情というものがある。

表現とは

バロックは感情を乗せた「言葉」を描写しようとした。しかしロマン派は言葉によって惹き起こされた「心」を表現しようとしたのである。シューマンは、芸術家であると同時に、人間の心の機微にこの上なく精通した心理学者だった。

しかしここで立ち止まってみよう。「音楽が感情を表現する」という時、われわれは音楽によって感情そのものが表されているように考えていないか。そしてロマン派はその目的に到達したように感じるかもしれない。しかし、実際は、感情によって揺さぶられる心を表現していたのである。つまりロマン派といえども、あくまでも間接的に表現していたわけだ。

感情が風だとしてみよう。さわやかにそよぐ風、きびしく吹き荒れる風、いろんな風がある。たしかにわれわれは空気の流れでそれを感じる。しかし風そのものを描けるだろうか。むしろ、揺れ動く「何か」を描くことによって、風の存在をとらえることができるのではないか。あるいはそうすることによってしか描けないのかもしれない。

そもそも「表現 express」とは、内なるものを「外へ ex-」「押す-press」ことをいう。つまり「表出」なのだが、その時、言葉や形あるものに翻訳して外在化する。

ところが音楽はそれ自体が抽象的である。いわば内なる抽象的なものが鳴り響く抽象的なものに移し換えられるのである。だから「音楽は感情の表現である」という時、音楽がもはや感情と同化したかのようにとらえられないだろうか。

音楽は直接性の芸術だというのである。ロマン派が好んだ「音楽は世界の表象の直接的顕現」(ショーペンハウアー→ワーグナー)といった音楽観の根底にも、そういう発想があるように思えてならない。

だが「そのもの」ではなく「移し換え」であることは間違いない。そのいくつかの具体例をわれわれは見た。だから「音楽は感情を表現するか」という問いには、こう応えておこうか。「ただし感情そのものが音と化すわけではない」と。

そもそも「表現」とはそのようなものなのだろう。そして、そうである以上、音楽は感情を「表現」するだけでもない、といえるだろう。