モーツァルト短調作品の心臓部を読む5「新たな段階へ」―K.478とK.491

「読む」のシリーズも5回目となった。今回はピアノ四重奏曲ト短調K.478とピアノ協奏曲K.491をとりあげる。確認しておこう。これまで見た作品で、まったく同じ手続きで第2主題が再現された例はなかった。

さて、今回はどうなった?

「逸脱」はより近場へ―ピアノ四重奏曲第1番ト短調K.478

1785年に生まれたK.478は、2曲あるピアノ四重奏曲の1曲目となる。ピアノにヴァイオリン、ヴィオラ、チェロという珍しい編成は、当時、一般的だった、ピアノ三重奏曲にヴィオラを加えたように見える。しかし実際はピアノ・コンチェルトの室内楽版のようでもある。室内楽ではあるが、広大で、外延的ともいえる構想が見える。なお作曲の直接的な動機は知られていない。

第1楽章、例のごとく、第2主題は短調で再現されるが、その前にちょっとした本筋からの「逸脱」が起きる。

第165小節目、ト短調のカデンツが終止のⅠに向かうように見せて、Ⅵに滑り込む。広がりのある明るさを帯びた世界へ迷い込んだ、意外感が生じる。「広がりのある明るさを帯びた」というのは、ト短調のⅥは3度下の変ホ「長調」の主和音Ⅰでもあるからである。またⅤ7→Ⅵはいわゆる偽終止であり、「意外感」というのはまさに「偽の終止 false cadence」だからである。

実際、音楽はしばし変ホ長調の領域を漂う。しかしすぐにドッペルドミナントで強力にト短調へ方向づけられ(第170小節)、終止のあと、第2主題が登場する(第178小節)。譜例の少し前から聞いてみよう。ワルター・クリーン/アマデウス四重奏団の演奏である。

四重奏曲での「逸脱」が、比較的、穏健であることは、ピアノ・ソナタハ短調K. 457の同じ部分と比べると、すぐに明らかとなる。主調から離れる調として選ばれたのが、ソナタではハ短調♭×3に11する変ニ長調♭×5だったが、四重奏はト短調♭×2に対して変ホ長調♭×3となる。前者が♭+2なのに対し、後者は+1、つまり近親調なのである。

だから苦もなく主調へ復帰できる。四重奏の方は近場へちょっと立ち寄っただけで、逸脱とさえいえないかのようだ。逆にいえば、ソナタでのとり組みにいっそう意欲的なものを感じさせる。

「終わり」の「始め」

ところで上の譜例でちょっと面白いところがある。引用した楽譜は数小節前から全声部フォルテfが指示されていた。ところが、突然、変ホ長調が閃く第165小節1拍目の、左手のオクターヴだけが、ピアノpとなるのである。

つまりスコアを縦に見ると、一番下の声部(p)とほかの声部(前の流れからf)となり、ダイナミックスが異なるのである。ただし上声部も次のフレーズからただちにpが指示される。

第165小節の1拍目はピアノとフォルテが同時に共存する。なぜか?

答えはそう難しくはない。上声の音は前の部分からの帰結であるのに対し、最下部は新しいフレーズの入りの音だからである。つまりfの「終わり」とpの「始め」が重複されているのである。

一般に、新たな入りとしての「始め」の音は聞きとられる必要がある。それに対して「終わり」の音はほぼ成り行きとして予想がついており、特に強調されるべきでもない。ところが前者は聞きとりにくいpであり、後者は耳障りなfである(フレーズの最後で多少でディミュエンドするだろうが)。

ダイナミックスの指示は音楽構造上との整合性と合致しない、あるいは反してさいえるかに見える。

しかし、ある種、不合理ともいえるこういう書法に作者の思いが透けて見えることがある。

というのも、pが「客観的」「構造的」でないとしたら、そこに「主観的」なものが作用しているからだろう。たとえば「普通」でない効果、「表現的」なものがあえて意図されていることが考えられる。左手に出るオクターヴの出現は、何かぞっとするものを孕んでいるのだろう。

実は、それは曲の冒頭のモティーフでもあった。ト短調で決然と曲を開始した動機が、息を忍ばせるように変ホ長調で戻って来るのである。わき道へふと逃れ出たと思った瞬間だったが、足を踏み入れたのは、地雷原だったのかもしれない。

こういう部分で、構造が見え、しかも表現深い表現を可能とするために、演奏者に要求されるのは、何よりも「理解」だろう。

ちなみに、フレーズの終わりと次のフレーズの始めを重複させる書法をモーツァルトが意識的に活用し出すのは、1772年(16歳)頃ではないか。最初はfのフレーズに同一のfのフレーズをかぶせるというものだったが、ここでfとpの重複という段階に入ったといえるか。

最大規模の器楽―ピアノ協奏曲第24番ハ短調K.491

K.478に続く短調作品はK.491である。ピアノ協奏曲第24番ハ短調。驚くべき作品である。

フルートとクラリネットを共に備えたフル編成の木管楽器群に、トランペットとティンパニを加えた大規模オーケストラは、シンフォニーでも、後にも先にも『パリ』交響曲二長調K.297しかない。

K.491ではさらに独奏ピアノが加わる。モーツァルト最大、最強の編成の器楽となるのである。

ただし『パリ』では、古典的な二管編成に準じてか、フルートは2本だが、ハ短調ピアノ協奏曲では1となっている。モーツァルトお好みの編成である。澄み切ったフルート・ソロの音響がオーケストラの最高音域を晴れやかに彩り、また軽やかに舞う。

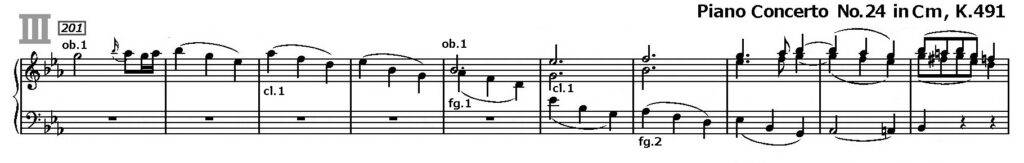

モーツァルトのフルートについては別の項目が必要だろう。ただ「木管は2本をセットで」がモーツァルトにとって原則でなかったことは、ハ短調協奏曲の次のような頁を見てもよくわかる(下 譜例Ⅲ)。第1楽章のいわゆる第3主題的な楽想である。まずオーボエ1から出て、3小節後にクラリネット1に引き継がれ、同じように、ファゴット1、ファゴット2へと渡される。ソロでフレーズを紡ぎ出すデリケートな書法である。

木管は2本をセットとして、ユニゾンにしたり、重奏させればいいという発想はここにはない。1と2が別々に細かく指示され、糸を織り合わせるような繊細な書法となっている。だからオーケストラの編成においても、ソロの延長線上に「2」があり、フルートの場合は「1」となったということだろう。

最大規模の木管の編成はピアノ協奏曲ハ短調にかつてない多彩な色を付与することになる。

第2楽章ロンドでは、オーボエを中心とし、フルートが舞うハ短調領域(第20小節以下)と、クラリネットを中心とした変イ長調領域(第43小節以下)が、主調である変ホ長調に対して鮮明に浮かび上がる。また第3楽章の変奏曲ではクラリネットとファゴットによる変イ長調領域(第47小節以下)に加え、ハ長調領域(第165小節以下)ではオーボエとフルートが歌い交わす。

調性に応じた多彩な木管の用法は、色彩の饗宴ともいうべき様相を呈する。音「質」の驚くべき豊潤化である。

短調での解決?―再現部

第2主題の再現へのこだわりに関する限り、ピアノ四重奏曲K.478はやや後退しているかに見えた。同じ傾向はピアノ協奏曲K.491ではいっそう顕著といえるだろう。

第1主題の再現の後、上で引用した第3主題?が続いて現れる。いったんヘ短調へ傾く(第401小節)ものの、定石どおりハ短調に復帰し、第2主題が出る。主題の登場を演出する工夫はほとんど見られない。再現部で注目すべきは、むしろ楽想の配列だろう。

主題の配置を示しておこう。第1主題をⅠ、第2主題をⅡ、第3主題ともいうべき楽想をⅢとする。調性は( )にドイツ語で示す。なおⅢについては先出の譜例を参照されたい。

オーケストラ提示部:Ⅰ(c)

ソ ロ 提 示 部:Ⅰ(c)Ⅱ(Es)Ⅲ(es-Fis-Es)

再 現 部:Ⅰ(c)Ⅲ(c-f)Ⅱ(c)

まず協奏風ソナタ形式では、短調の場合、オーケストラ提示部で第2主題を出さないのがモーツァルトのやり方だった。Ⅱは独奏楽器ピアノのための主題なのである。したがって、同部分ではⅡは欠落している。

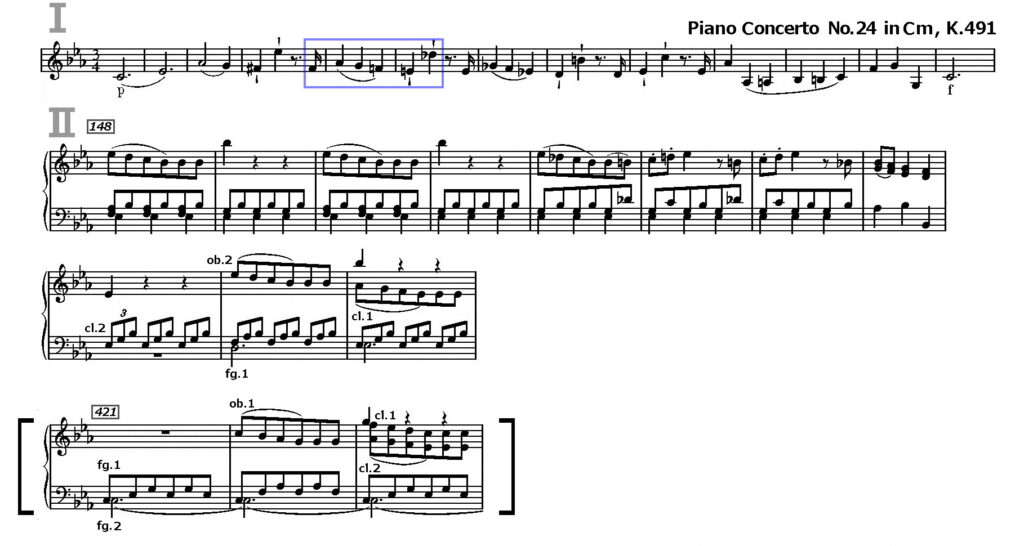

ソロ提示部(変ホ長調)と再現部(ハ短調)における第2主題の描き分けは、ピアノの8小節のあとを引き継ぐ木管の書法に明らかである(譜例Ⅱ 再現部は[ ]で示す)。提示部ではクラリネットの跳ねるような嬉々とした三連リズムがはじける。それに対して、再現部ではファゴットが憂鬱に波打ち、主題を受けるクラリネットにも6度の陰を帯びる。

ソロ提示部と再現部の比較で特に注目すべきは、主題ⅡとⅢの位置が両者で逆転していることである(Ⅱ-Ⅲ→Ⅲ-Ⅱ)。これはピアノ協奏曲第21番ハ長調K.467、第22番変ホ長調K.482における「主題の配置転換」の試みの延長線上に見るべきだろう*。

*|オーケストラ提示部|ソロ提示部|再現部|とすると、主題の配列はK.467では|ⅠⅡ|ⅠⅢ|ⅠⅢⅡ|となる。K.482は|ⅠⅡ|ⅠⅢ|ⅠⅡⅢ|である。なおこの種のより以前の試みとしては『バイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調K.364があり、K.467のタイプを先取りしている。

特に驚くべきは、ソロ提示部だろう。主題Ⅲの終止とともにフルートに第1主題が舞い戻るのである。しかも調性は何と変ホ短調(♭×6)である。そこから嬰ヘ長調(♯×6)へ向かい、譜面上では臨時記号の森を彷徨うようにして、変ホ長調に戻る*。

*ちなみに嬰ヘ長調は変ト長調(♭×6)のエンハーモニックとみなすべきだろう。そうすると、変ホ短調-変ト長調-変ホ長調という3度枠の大きな調性の構図が見える。

ハ短調の闇からようやく辿り着いた変ホ長調のただ中に、第1主題が悪夢のように蘇り、混沌の中をしばし漂流するような書き方である。誤解を恐れずにいえば、この部分(第220-241)がもし無くても、作曲学的には特に問題はないかもしれない。しかしそういうところにこそまさにモーツァルト的なものが現れるのも確かである。長々と続く長調領域に第1主題の亡霊がよぎるような効果をもち込まずにはいられなかったのか。ちなみに再現部には似た部分はない。

今回はソロ提示部の第2主題部分から聴いてみる。ペライア/イギリス室内オーケストラの演奏、スコア付きで。

主題ⅡとⅢが逆転することで、こんなことも生じる。ソロ提示部では、Ⅲの後に冒頭の第1主題が予期せぬ変ホ短調で回帰したのだった。再現部ではまさに同じところに第2主題Ⅱが現れることになる。ⅠとⅡの位置関係の同化が示唆される。

「見よ! ⅠとⅡの二つの主題は全然異なるが、暗い短調領域の深いところで繋がっており、第2主題の正体は短調だったのである」などと穿った見方をするつもりはない。確かなことは、第2主題Ⅱの再現は何事もなかったかのようにⅢに直結され、そこから音楽はスムーズに進行する。こうして、ピアノの見せ場も織り込みながら、第1主題のトゥッティに流れ込む。

ソロ提示部には、突然、遠隔調をかすめる波乱があったのに対し、再現部では音楽は順調に進行する。まるで提示部で秘められていた軋轢が、再現部で解決されたかのようだ。そもそも短調に解決はないのだが、モーツァルトにとっては居心地がいいのか。

新たな段階へ―主題労作

ピアノ四重奏曲K,478とピアノ協奏曲K.491では、第2主題を再現する演出とは別のところに作曲の注力が及んでいたのかもしれない。

ここで浮かび上がってくるのが「主題労作」*の原理である。

*ドイツ語 Thematishe Arbeit の訳語だが、「テーマやモティーフから展開される作曲プロセス」とも説明される(独語版 wikipedia)。この語はテーマの反復を活用した作品全体へと拡散されているようだが、由来するであろう古典派音楽における用法と意味はもっと吟味されて然るべきではないか。

モーツァルト様式の基本は、あるいはそもそも作曲行為とはどのような作業なのか? もっとも単純にいっておこう。作曲とは楽想を繋ぐ作業である。ここでいう「楽想」とは旋律だけでなく、バスやハーモニーも含めた音楽的アイディアである。

たとえば、まず起点となる楽想からモティーフの高さを変えて反復し、フレーズを拡大していくのがバロックの基本的スタイルだった。これを「紡ぎ出し」(独語: Fortspinnung)などといったりもする。フレーズは「終わり」の部分へと収束する。

だがモーツァルトの初期のスタイルでは、ある楽想を出して、一区切りがつくと、別の楽想を出すのが普通である。こうしてABCD……という並列的な図式が生まれる。ただし、当然、それぞれの楽想の性格は「始め」のようであったり、「つなぎ」のようだったり、「終わり」のような性格、機能によって構成される。実のところ、モーツァルトの天才の本質は、こうした楽想の無限の湧出と、それぞれの場所に応じた完璧な配置にあった。

しかしそれでもABCD……という平板な配列は、いかに耳に心地よくても、非構築的といわざるをえない。そこで「まったく新しい作曲法」が提唱された。この表現は1781年のハイドンの『ロシア四重奏曲集』の序文に現れる。古典派様式を完成させた「主題労作」の原理なのだという。

ハイドンの言葉の真意はともかくとして、意図されているのは、前古典派の並列的な構成からの脱却であろう。そのために、どうするか。

楽曲は「始め」らしい楽想から始まるが、その中に特徴的な動機を入れる。こうして「動機を含む楽想」を「主題」とするのである。そして動機は「つなぎ」の部分などで再活用され、形を変えながら出没する。こうして、主題的な部分やエピソード的な部分とブリッジ的な部分が、統一的に階層づけられるのである。

「統一的」というのは、動機は第1主題の一部であり、その支配下にあるからである。また「階層づけられる」というのは、主要部分と橋渡しの部分が明確に、かつ有機的に構築化されるからである。こうして楽想の並列性は解消される。

さらに動機はソプラノに現れるだけではない。あらゆる声部に浸透することによって、音楽は疑似ポリフォニーという性格をも帯びる。旋律と伴奏という単純な図式も解消され、音楽の情報量が増え、密度を高めることにもなるのである。

これは音楽の革命だった。主題労作によって達成された究極の成果として、ベートーヴェンの交響曲第5番『運命』の第1楽章以上の例はないだろう。

モーツァルトも溢れる才能に甘んじているだけの天才ではなかった。音楽の実質を高める工夫、知的な努力は彼の生涯を貫いていた。ハイドンによって触発された6曲の弦楽四重奏曲集『ハイドン・セット』(1782-5)では、特に5曲目のイ長調K.464で、主題労作的な書法のひとつの回答に行き着いたように見える。ピアノ四重奏曲K.478とピアノ協奏曲K.491はその延長線上にある。

両曲の第1主題における「動機」は譜例では青線でくくって示してある。こうして、K.478では、推移部で動機がさまざまな書法、ダイナミックスで現れ、神出鬼没の感がある。K.491では三拍子を強化する動機が跳梁跋扈し、死の舞踏を繰り広げる。

意識化

1785年、モーツァルトは新しい創作の段階に入ったように見える。動機を活用して、音楽を構築的に組み上げる作曲法である。ケッヘル番号400番台後半は主題労作と呼ばれるこの新たな道を切り拓きつつあったようでもあるが、ピアノ協奏曲での究極の作品は、第25番ハ長調K.503の第1楽章だろう(あの『運命』を彷彿させたりもする)。

こういう議論になると、いつも出てくる主張がある。「似た事象は以前にもあった。起源はそこだ」というのである。唐突な話題転換だが、たとえばロックンロールの起源は「ロック・アラウンド・ザ・クロック」を決定打とするビル・ヘイリーの1950年代の楽曲にあるとされている。しかし似たサウンドはもっと前の黒人音楽にも散見できるといわれたりもする。同じようなスタイルは前にもあった。そうだろう。しかし、それ以下でもそれ以上でもない。

モーツァルトに戻ると、たとえば『パリ』交響曲の第1楽章では、冒頭のユニゾン動機は提示部や再現部での要ともいうべきところで再登場し、しかも変形され、さまざまな書法で活用されもする。主題労作の嚆矢はここにあるのではないか、といわれそうである。ちなみに『パリ』は1778年の作品である。

特徴的なモティーフを回帰・反復させるやり方はいつでも存在する。しかし、表面的な類似の比較にとどまっていてはならない。重要なのは、構築化することで音楽の有機性を高め、素材の凝縮化を図り、密度を高めるために、主題に含まれる動機を活用する、あるいは活用できるという「発想」なのである。

1785年にモーツァルトが行き着いたのは、まさにこの発想だった。それはバッハ体験を経て、ハイドンの試みを消化しながら、呻吟し続けた創造の魂が見たひとつの「解」だったろう。

音楽の実質を追求する志向が、具体的な方法論を獲得したということである。抽象的な衝動と具体的な方法論のこの一致を、何と呼んでもいいのだが、「主題労作」において意識化されたのである。だから同じ方向へ向けられたさまざまな回答が現れることになる。偶発性はない。以前の作品との表面的な類似性は、こうした意識の透徹という観点から検証されるべきなのである。

新たな飛躍のステージをもたらすのは「意識」なのである。