女性の台頭と男性の没落?2「カート・コバーン」―1970年代以降のポピュラー音楽史

ポピュラー音楽史における1970年代は、60年代に開拓された驚くべき豊かな音楽的遺産を引き継ぎ、さらに発展させた時期ともいえよう*。グラムからパンクへの流れとプログレッシヴ・ロックの発展を両極とした爆発的な広がりの中で、数多くの名曲が生まれた。

*70年代に花咲く音楽的遺産の多くがビートルズから出ていることは、いくら指摘してもしすぎることはない。つまり70年代はビートルズ現象の拡散だったともいえる。そこに彼らの歴史的偉大さの証左がある。

そんな中で、女性のシンガー・ソングライターたちが新たな地平を開拓したのだった。

80年代洋楽の潮流

80年代に入ると、ポピュラー音楽はよりポップになり、カラフルな響きをまとい、時にはロック以前を懐古するなど、保守的な方向へ向かった。シンセサイザーのサウンドが氾濫したりもした。もちろんダンスを含む視覚的な要素もとり込まれたが、こうした多極化が、音楽だけで勝負するという志向を分散させたかもしれない。総合的に時代を代表するスターは、やはり、マイケル・ジャクソンだろう。

象徴的な例をビリー・ジョエルで見るなら、たとえば82年のアルバム『ナイロン・カーテン』は、シリアスで、メッセージ性の強い70年代の作風との決別だったかのようである。翌年の『イノセント・マン』は彼の音楽的土壌だったオールディーズを時代に蘇らせ、80年代のただ中に帰り咲く。ブルース的な要素は減退し、調性的で、ポップな転調も増え、西洋音楽的となる。

80年代最大のラヴ・ソングといわれる「見つめていたい」も60年代を懐古するようなスタイルだった(ただし内容は一筋縄では行かないことは、本ブログ内「心の闇が時代を予言する―ポリス『見つめていたい』」で分析した)。コード進行などいかにもクリシェというしかなく、その点ではスティング自身もあまり評価していなかった。ただしそこがまさに大ヒットの理由となったのだろう。

時代をひとくくりで論じることはできない。こうした保守的な傾向の中にも新しい動きがない交ぜになっていたことはいうまでもない。個人的には、アメリカの黒人文化を遡り、アフリカに行き着く1980年からの動向も気になる。ピーター・ガブリエルやトーキング・ヘッズなどの方向である。

80年代の女性シンガー・ソングライターとして筆頭にあげられるのは、マドンナだろう。彼女の立ち位置は、女性版マイケル・ジャクソンといったところか。最大のヒット曲「ライク・ア・ヴァージン」は最愛の人と出会えた喜びを歌うという、ポピュラー音楽の従来の路線上にある。ただし「ヴァージン」には古風なものを感じさせ、「らしく like」だから、実際は「そうではない」ことを暗示する。新しい時代と古い価値観が同居しているように見える。

「マティリアル・ワールド」も同様である。「恋だの愛だのいうけれど、なんたってお金よ」と歌われる。物質世界である現代の女性のリアりティがある。だが明らかに、マリリン・モンローのミュージカルを想わせもする*。

*ミュージック・ビデオでは『紳士は金髪がお好き』(1954年)中の「ダイアモンドは女性の親友」がオマージュ的にとり込まれている。(「マティリアル・ワールド」日本語版 wikipedeia)

70年代の女性シンガー・ソングライターの方向をさらに推し進めたのは、より社会派に寄ったシンディ・ローパーだっただろう。

「ガール・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン」では「女だって楽しみたいだけ」とシャウトし、従来の「女だから」という価値観をかなぐり捨てようとする。同じ主題に沿う「ビー・ボップ」のはじける主人公は、毎晩、雑誌『ブルー・ボーイ』*のページをめくるという。「女だって」の別ヴァージョンだ。社会の固定観念への問題意識が彼女の主発点ではなかったか。

*"blueboy" とは「ヌードやセミ・ヌードの男性の写真に加えて、ライフ・スタイルやエンターテイメントのニュースを掲載するゲイ男性誌だった。1974年から2007年まで毎月発行されていた」という。(英語版 wikipedia)

デビュー・アルバムとして大ヒットした『シーズ・ソウ・アンユージャル』(1983)の sheとは、シンディにとって「普通の女」なのである。

第2アルバム『トルゥー・カラーズ』(1986)のタイトル・ナンバーでは「自分の色を見つけて」「本当の自分でいて」というメッセージを発信する。彼女の世界観の根底にあるものだろう。

70年代は女性の「台頭」の時代だったとしたら、80年代は女性が「リアル」を発見した時代だったのかもしれない。

グランジ

ところが、ゴージャスな音楽の本流の影で、新たな蠢きが次第に支持を獲得しつつあったようだ。90年代初頭にそれは唐突に出現する。まるで女性の進出に対する男性のとまどいが噴出したかのように。

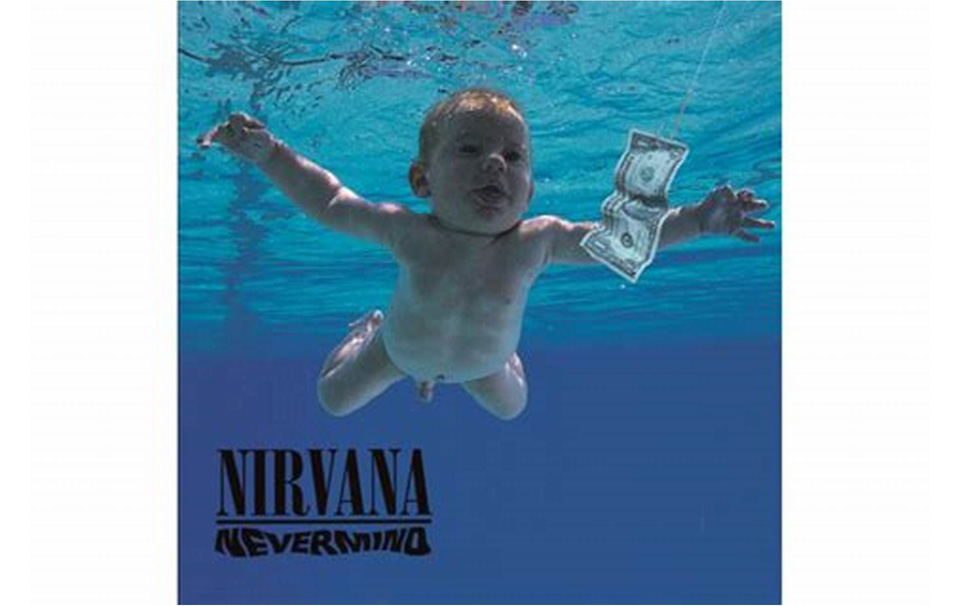

1991年、カート・コバーン率いる三人組バンド、ニルヴァーナが第2アルバム『ネヴァー・マインド』を発表した。暗い、もやもやした貧相なサウンドで、煌びやかなポップスの対極にあるような音楽である。だから「グランジ」(「薄汚れた grungy」に由来)と呼ばれた。こんなの売れるか?

大ヒットしたのである。本人たちも驚いたという。『ネヴァー・マインド Never Mind』というタイトルが、明らかに1977年のセックス・ピストルズの『勝手にしやがれ Never Mind The Bollocks』に依拠するように、彼らの音楽はパンクの流れを汲むといっていい。パンクは素人的に見える粗暴さの影で、知能犯的な側面も見せていた。とくに詩である。ニルヴァーナ版では何が歌われたのか。

サウンドと同様に、歌詞ももやもやしており、ロックでもっとも難解といわれたりもする。アルバム中のヒット曲「スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリット」はこんな感じである。まず第1ヴァース。

銃に弾をどんどんこめろ 友だちをつれて来い

失うのも ふりをするのも楽しい

彼女は自信過剰で 堂々たるもの

そう やばい言葉があるよな

Load up on guns, bring your friends

It’s fun to lose and to pretend

She’s over-bored and self-assured

Oh no, I know a dirty word

ブルースの系譜からの暗喩としての「銃」の意味は、男性性器である。のっけから危ない連想が広がるが、これが「手」である。はっきりとはいわないで、あやしい雰囲気を醸し出す。ブルースの暗喩が直接的だとしたら、こっちはもっと曖昧で、陰湿である。だからこれ以上の説明は不要だろう。

だが次の行は意味を問うべきだろう。「失うこと」と「ふりをすること」が同義のように and で繋がれ、それは楽しいというのである。まず「楽しい」というのは、ニルヴァーナの場合、ほとんど「楽しくない」だといっていい。つまり、逆説的ないいい方によって、痛々しさを歪め、いっそう深めるのである。では何を「失う」というのか。

ヒントが「ふりをする」にある。前のフレーズに「友だちをつれて来い」とあるから、仲間が想定される。そこで「ふりをする」とは「誰かの真似をする」「自分を消す」ことではないか。つまり失うのは何かというと「自分」にほかなるまい。

そして自己喪失を普通なら「最悪だ」というところを「楽しい」と表現するのである。ひん曲がった笑いに苦渋がにじむ。性的なイメージなどによってかき消そうとしているが、これはわゆるアイデンティティ・クライシスではないか。

こうして、自信満々で、しっかり自己を確立 self-assured している「彼女」と対比させることによって、ますます救いようがなくなる。そして呪文のような言葉遊びに行き着く。

ハロー ハロー ハロー ハウ・ロー(サイテー)

Hello, hello, hello, how low

単なる語呂合わせだろう。「やあ、サイテーさん」?

でも少し深読みしてみようか。ハローは他者との出会いの言葉である。「最低」だというのは、カート語録では「最高」という意味にとれる。つまり出会いは最低だが、最高の体験となる。その真意は3番の歌詞にヒントがありそうだ。

ベストを尽くしたのに 最悪だと

でもこの才能のおかげで 祝福されてる気分

狭い仲間内じゃあ いつもそうだったし

死ぬまでずっとそうだろう

I’m worse at what I do best

And for this gift I feel blessed

Our little group has always been

And always will until the end

最善を尽くしたのに、成果は認められない。それどころか「おまえ最悪」などといわれたりする。つまり、自己評価と、他者が自分に向ける評価は、天と地ほども違う。いつもそうだ。それが自分という人間だ。まるで祝福された気分だ。おっと、ここで再びカート語録。呪われた気分だ。精一杯やっても全然ダメなやつ。

これはつまり自己と他者との関係に極端な落差があること、それが救いのない歪みへと自分を駆り立て、存在を引き裂いている状況をいっているようだ。人間は好きだ。だから嫌いなのである。

もっといえば「嫌い」の標的は、他者というより、自分に帰着するだろう。他者の評価というのも、実は自分の思い込みかもしれない。あるいは「最悪だ」といわれても、「それがオレだ」と突っぱねる強固なわたしがあるわけでもない。こうしてますます「自分」という空虚な泥沼にはまる。

「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」の心の闇が何となく見えてきたかもしれない。だがわざとぼかすために張られた煙幕はそのままにして、同アルバム中の別の曲から、この世界の核心に切り込んでみよう。

なれるもんなら……

「カム・アズ・ユー・アー」である。ここでは「テーン・スピリット」を覆っていた霧が、若干、晴れているようでもある。

タイトル(歌い出し)はいわゆる命令形だが、自分が自分に命令しているととる。you はわたしである。本人にとってはどうでもいいようなことを、細々と、あからさまに、しかも執拗に他人に強いるのは、まともな感覚ではありえないからである。だが自分自身に対してなら、しっくりくる。1番の歌詞。

ありのままの自分になれ かつての自分のように

ありたい自分のように

友だちのように 古くからの敵のように

ゆっくりと 急いで

自分で選択するんだ 遅れるな

休息をとれ 友だちのように

古い記憶のように 記憶……

Come as you are, as you were

As I want you to be

As a friend, as an old enemy

Take your time, hurry up

Choice is yours, don’t be late

Take a rest, as a friend

As an old memoria, memoria……

「自分であれ」という。しかし自分って何なんだ。今の自分か、過去の自分か。なりたい自分なのか。それとも「きみは最高だよ」といってくれる友だちのような自分なのか、「おまえ最低」と罵る敵としての自分なのか。すでに「ティーン・スピリット」で見たように、カートの中には両方の「友」=わたしが棲んでいるのだろう。

しかし、自分にならなきゃという命令は、ただ切迫と焦りへとせき立てるだけだ。早くやれ、休んでもいい。だが命令から逃れることはできない。選択は自由だ。どんな自分でもいいから。そういわれると、ますます汗が吹き出し、目が回る。

そしたら、唐突に「休息しろ」だと。「友だちのように」?「古い記憶 memoria(ラテン語?)のように」??……*。弛く綴られた言葉の隙間から想像を遊ばせようというのか。ただこの「記憶」という言葉は、何度も再来し、頭にこびりつく。曲のキーワードのようだ。

*ここでの as は「~として」と訳されることも多いようだ。意味が通じるようにということだろうが、「友だちとして休め/古い記憶として(休め)」というのもよくわからない。「~だから」としても、意味的にぴったりこないだろう。ここでは2番で同じ memoria が現れる時と合わせて「~のように」としておいた。

2番の歌詞も同じところを旋回するだけ。何でもいいから自分になれ。基本的にこの「何か」がさまざまに置き換えられるだけである。最後に、なるべき対象として、あの古い「記憶 memoria」が現れる。「記憶(の中の自分)のようになれ」というのか。なるべき「何か」の羅列の最後に memoria が現れるのは意味深ではないか。

「自分」と「休息」と「記憶」はどこかで結びついているようだ。安定している休息の状態が自分であり、自分は古い記憶の中に在る。ただし現実には休息も、それゆえ自分も存在しない。穿った見方だろうが。

そして記憶とは意識である。結局、カートはデカルト主義者なのか。ただわたしの記憶がわたしであるためには、過去の集積であるだけでなく、現在を踏みしめ、未来に開かれ、常に更新されなければならないだろう。だがここでの記憶はあくまでも「古い」のである。

得体の知れない不安の中をぐるぐる回りながら、最後のラインに行き着く。それは古典的な形式でいえば、サビのようでもある。

ただ 誓っていい 銃はもっていない

そう 銃はもってない

Well, I swear that I don’t have a gun

No, I don’t have a gun

意味不明のラインである。「早く何者かになれ」と、銃で脅かしたりはしないという意味か。だとしたら、そうしたくなるほど衝き動かしているものが、どこかに在るということだ。

カート・コバーンは3枚目のアルバム『イン・ユーテロ』(1993年)を出した翌年に、自殺を遂げた。

わたしは誰?

「カム・アズ・ユー・アー」が描き出しているのは「自己の無」という無間地獄であり、そこから抜け出したいという強迫観念だったといえるだろう。

自分の底に確かなものは何も無く、ひたすら疑念の海を泳ぐだけ。ところが、そんな音楽が思いがけず大ヒットした。突然、スポット・ライトを浴びて、カートは動転しただろう。だがそんな世界に敏感に共感する社会的受け皿があったということなのである。

つまり「おまえはどんな男なんだ」という迷いと不安を抱えていたかなりの層が社会に潜在していたということである。図らずもカート・コバーンは彼らの存在を暴き出した。

ここで「男」に限定するのは理由がある。「ティーン・スピリット」が歌っているように「ふりをするのは楽しい」などとほざいている輩は明らかに男だからである。なぜなら、その対極にある堅固なアイデンティティに立つ存在として「彼女」が描かれているからである。

もう一度いうが、グランジの大成功はこうしたアイデンティティ・クライシス的状況が、個人を超えて、社会的現象でもあったということにほかなるまい。そうした状況へじわじわと追い込んでいたのが、70年代からの女性の台頭だったといえないか。侮らないでいただきたい。女性の目覚めは有史以来の出来事であり、パラダイムの大きな変換を意味していたのである。

自己であることの危機は個人現象としてはいつでも、どこでも在るだろう。しかしある時期の社会現象として起きたということは、その要因としても社会的なものが想定されるだろう。

音楽はそうした状況とセットである。だから音楽を理解するために社会的視野や歴史が必要ともなる。

「女性は社会によってつくられる」というシモーヌ・ヴェイユの有名な言葉がある。女は小さい時からスカートをはかされて、女性化されるという。社会への抗議であり、ウーマン・リブのモットーのような言葉である。

しかし社会によってつくられるのは女性だけではない。男も同じなのである。