紡ぎ出された希望のリレー―坂本九「上を向いて歩こう」他

「上を向いて歩こう」が全米1位となったのは、1963年だった。このニュースが飛び込んできた時のことはよく覚えている。ちょうどアメリカのポピュラー音楽にどっぷりつかっていた時期だった。日本の片田舎に住む少年にとっても、自分の国が少しばかり誇らしかった。

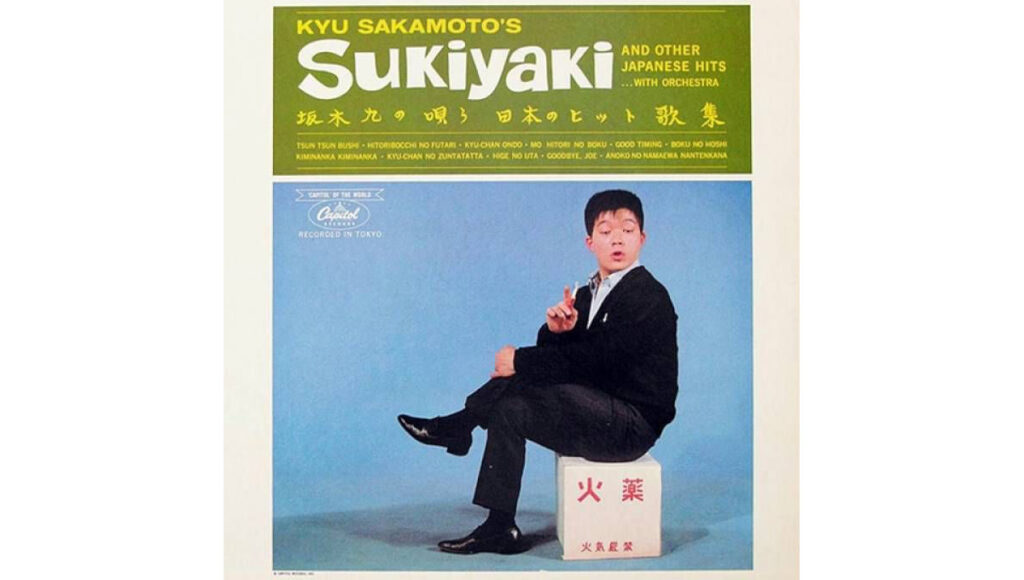

アメリカでは「すきやき Sukiyaki」というタイトルで売り出された。レコード会社との契約のさい、会食したすき焼きから来ているとも聞いた。出来すぎた話だなとも思ったが、まんざらつくり話でもないようだ。

幸せは雲の上に

「上を向いて歩こう」の作詞は永六輔,作曲は中村八大、1961年の作である。曲についてはNHKの『ファミリー・ヒストリーズ』が多くの情報を提供していた。たとえば、詞は60年安保闘争で敗れた失意から書かれたという。そういえばあの頃「安保、反対」とかいうかけ声が巷でかしましかった。「アンポ」が何のことかはわからなかったが。

しかし「上を向いて歩こう」では、「涙がこぼれないように」という「涙」が何に起因するかは歌われない。無力感とか、悔しいがゆえの涙であると限定する必要はない。聴く人がそれぞれの立場で自分の側に引き寄せて受け止められる仕掛けなのである。だから、アメリカで大ヒットしたのは、第2次世界大戦後につらい人生を強いられた、多くの在米日本人の共感を呼んだからではないかという。番組でそれを知って、驚きもし、納得もした。

幸せは雲の上にある。だから、眼差しを上げよう。そうすれば涙もこぼれない、という歌である。あやゆる逆境にある人たちにとっての応援歌ともいうべき音楽である。だがそれは鳴り物入りで「がんばれ」と叫ぶのではない。どんなつらい時も、前向きに、ひとり噛みしめるようにして、みずからを鼓舞するのである。

坂本九はそんな歌を明るく、リズムカルに、時には裏声を交えて歌う。そのスタイルはエルヴィス・プレスリーや当時のロカビリーの影響を受けているというNHKの番組の指摘は、そのとおりなのだろう。だが笑いかけるような、人なつっこい声の坂本九の歌唱は独自というしかない。そして、それゆえに「上を向いて歩こう」が暗い影を帯びることもない。

ただ「幸せは~」の2番目のフレーズで、一瞬、短調に傾くのは、まるでそれまでこらえていた涙が溢れ出るかのようだ。だが曲はすぐに長調に戻り、涙腺の決壊は避けられる。ほんの瞬時の出来事だが、そうであるがゆえに、まぎれもない真実をちらりと垣間見せるのである。曲を支配するほがらかさは悲しみを内包しており、ただの脳天気の明るさではなかった。

笑顔でいることは、時として、忍従を、克己を必要とする。すべてを受け容れた上で、感情に流されるのではなく、自分を律する矜持だってある。そこには優しさと厳しさがある。坂本九の声はそんな笑顔を発信源としているように聞こえる。

希望のリレー

「上を向いて歩こう」の次のヒット曲は「見上げてごらん夜の星を」だった。発表されたのは63年、作詞は永六輔、作曲はいずみたく、である。曲の内容はまるで「上を向いて」の続編のようだ。

見上げてごらん 夜の星を

小さな星の 小さな光が

ささやかな幸せを うたってる

「見上げる」というのが、まず「上を向いて」そのものである。そして「雲の上に」「空の上に」あると歌われた「幸せ」は「星」に置き換えられている。星は幸福を願う者の祈りの対象となり、その微光が幸せのほほ笑みを浮かべている。まさに希望の星である。

「上を向いて」からの発展もある。次のサビの部分。

手をつなごう ボクと

おいかけよう 夢を

二人なら 苦しくなんかないさ

空の彼方にあると歌われた抽象的な「幸せ」は、明らかに、より具体的になっている。星が歌っていた「幸せ」は、ここでは「夢」に置き換えられている。あるいは夢を「おいかける」ことが幸せなのか。おそらくは両方だろう。幸せとは「夢をおいかける」ことと具体化される。

幸せは夢の中に、そしてそれを希求することの中にある。それも二人で。ここで、幸せを構成するもうひとつの要素、共に歩む「他者」の存在が浮かび上がるのである。「上を向いて」では「ひとりぼっちの夜」が歌われたのだったが、「見上げて」では傍にもうひとりがいる。その時、夜空に星が瞬くのである。

そして2年後の65年5月に発表された「涙くんさよなら」は「見上げてごらん」の次の段階を示しているように思われる。あの「他者」の発展形が明らかにされるのである。

「この世は悲しいことばかり」だという。だから涙なしには生きていけないと。だが次のように続く。

だけど僕は恋をした すばらしい恋なんだ

だからしばらくは君と 逢わずに暮らせるだろう

涙くんさよなら さよなら涙くん

また逢う日まで

明らかに「涙」は「上を向いて」を引き継いでいる。涙がこぼれないように、上を向いて歩こうだった。しかし、もう上を向かなくていい。なぜなら恋をしたからである。つまり「見上げてごらん」で一緒に夢を追う他者とは「恋人」となる。二番の歌詞では彼女は「僕のあの娘」「とってもやさしい人」と歌われる。彼女がいれば、涙はいらない。幸せはすぐそこにある。だから涙くん、さよなら。

「涙くんさよなら」は「涙」において「上を向いて」から出発し、幸せの構成要素としての「共にある人」=「恋人」という発展のうちに「見上げてごらん」を経由しているように見える。ここで「上を向いて歩こう」から紡がれた希望のリレーが完結する。

意図されたリレー?

実は「見上げてごらん夜の星を」は同名のミュージカルの主題歌だった。ミュージカルは1960年に初演され、63年に上演を観た坂本九がすぐに永六輔に歌わせて欲しいと願い出たという。このことを報じた記事が出たのは4月だが、レコードは5月に発売されているから、急な展開があったのだろう*。

*日本語版wikipedeia「見上げてごらん夜の星を」(ミュージカル)特に注1参照。

「上を向いて」の作曲が1961年、「見上げてごらん」はその1年前の作品だったことになる。つまり後者は前者を前提として「計画された後編」ではなかった。坂本九は初めて曲を聴いて、白羽の矢を立てたに違いない。その理由は彼の虎の子の大ヒット「上を向いて歩こう」の世界を受け継ぎ、発展させてさえいるように聞こえただろうからである。つまり二つの曲の親和性が坂本九の心をとらえたのだろう。

一方、「涙くんさよなら」を作詞作曲した浜口庫之助が坂本九に曲を提供したいきさつは知られていない。ひょっとしたら坂本九から作曲の依頼があったのか。というのも、「涙くん」は「上を向いて」の完璧なアンサー・ソングのようだからである。ちなみに「涙くん」のシングルが出る1ヶ月間に「上を向いて歩こう」が再発売されているのも、両曲の繋がりを暗示するためだったか。ただ「涙くん」以前に坂本九と浜口に接点はないようだ。

これは推測だが、浜口庫之助は坂本九を想定して、ある意図をもって、書いたのかもしれない。彼の頭の中にあったのはやはり「上を向いて歩こう」であり、だからその本人が歌うことにした。「ある意図」とは、「上を向いて」に込められた希望の火をリレーすることだったのではないか。もしかしたら、リレーは「見上げてごらん夜の星を」を経由していることも浜口は認識していたのかもしれない。

つまり「上を向いて歩こう」「見上げてごらん夜の星を」「涙くんさよなら」を繋ぐ希望のリレーは、意図された、意識的な展開だったのかもしれない。前作をバネにして次の創作に繋げることは、創作においては決して珍しくはない。だが、おそらくは複数の人の意図が協働的にはたらき、しかもリレーのバトンが「希望」だったというところに何か心動かされるものがある。

その後、坂本九は一緒に夢を追いかけることができる女性に出会ったのだろうか。1971年、柏木由紀子さんと結婚した。涙くんと「さよなら」できたのかもしれない。しかし1985年、日航機墜落事故によって幸せは絶たれた。だが歌は生きている。NHK番組でも触れられていたが、1995年の阪神淡路大震災でも、2011年の東日本大震災でも、坂本九が歌った希望は人々の心を照らした。わたしが個人的に思い起こされるのは、2004年の京都府で、台風によって由良川が氾濫し、バスが水没した出来事である。とり残された乗客37人は、夜の闇の中、風雨に耐え、水に浸かって、バスの屋根の上に立ち尽くさねばならなくなった。その時、どこからともなく聞こえてきた。「上を向いて歩こう」だった。誰かの中で歌詞をいじるイタズラ心がひらめいた。「幸せはバスの上に……」。一瞬、和んだ。「わたしたち、助かる」という気持ちが湧き上がったという。ちょっとしたユーモア、遊び心が曲に秘められた希望に翼を与えたのだろう。翌朝、全員、無事に救出されたのだった。