舞踏を神化させるベートーヴェンの魔法―交響曲第7番フィナーレ

ピアノ・ソナタを生涯にわたって書いたベートーヴェンだったが、モーツァルトの作品などは創作の大いなるバネとなったに違いない。たとえばこんな頁を見ると、ベートーヴェンの目がらんらんと輝いたのではないかと思ってしまう。モーツァルトのピアノ・ソナタ第12番ヘ長調K.332の第1楽章である。

提示部56小節目からの繋ぎの部分であるが、最初は三拍子を軽快に刻むように出る。だがすぐに短調に傾き、不穏な雰囲気が醸し出される。そして第60小節から1拍目がfで強調されるようになる。左手はオクターヴとなり、フォルテの指示を書法的、テクスチュア的に支持している。強-弱・弱、強-弱・弱……。

三拍子がやたらと強調されるのであるが、これは伏線だった。唐突に第64小節からfとpが音符ごとに交替することになり、異変が生じることになる。三拍子の流れが暗礁に乗り上げ、瓦解するのである。あのfとpは拍子のぎくしゃくとした錯綜を惹き起こすための仕掛けだった。

これはいわゆるヘミオラという、三拍子に二拍子が侵入する伝統的なリズム法であり、バロックの舞曲などで終始部分の直前によく用いられた。不安定要素が均等な流れを一時的にかき乱し、続く終止で回復される安定をいっそう強化するのである。

安定をもたらす不安定なもの。上のモーツァルトの用法も同じである。三拍子の「日常」の美しさが異変によって再認識されるのである。

ベートーヴェンやブラームス、それにラヴェルなど、このヘミオラを好み、やたらと使った。彼らの用法の出発点はモーツァルトだったかもしれない。ベートーヴァンがそれに目を開かれなかったはずはない。

だがヘ長調ソナタの例で重要なのは、ヘミオラというより、ダイナミックスの変動そのものが音楽の流れを支配する要素となりうるということである。ベートーヴェンはそう考えたかもしれない。

エネルギーを蓄積するシンコペーション

ヘミオラは1・2・3の周期に1・2をもち込むことで、時間の均一な進行を乱す。この拍子感の阻害、あるいは曖昧化は一般的にシンコペーションといわれる。シンコペーションは拍子におけるアクセント周期がずれることによって起こる。典型的な例としては、強拍にある音符がタイによって弱拍に移動して生じたりする。

つまりシンコペーションは拍子がもつエネルギーの循環運動からの逸脱現象の総称といえる。ヘミオラやタイは別の概念だが、もたらす効果は同じシンコペーションにあるということである。

シンコペーションを惹き起こすものは多種多様である。だが基本にあるのが時間秩序からのアクセントの逸脱にあるとしたら、ダイナミックス、たとえばfとpを音符に指示するだけでも効果は得られる。あのモーツァルトの例が示唆しているのはそのことである。

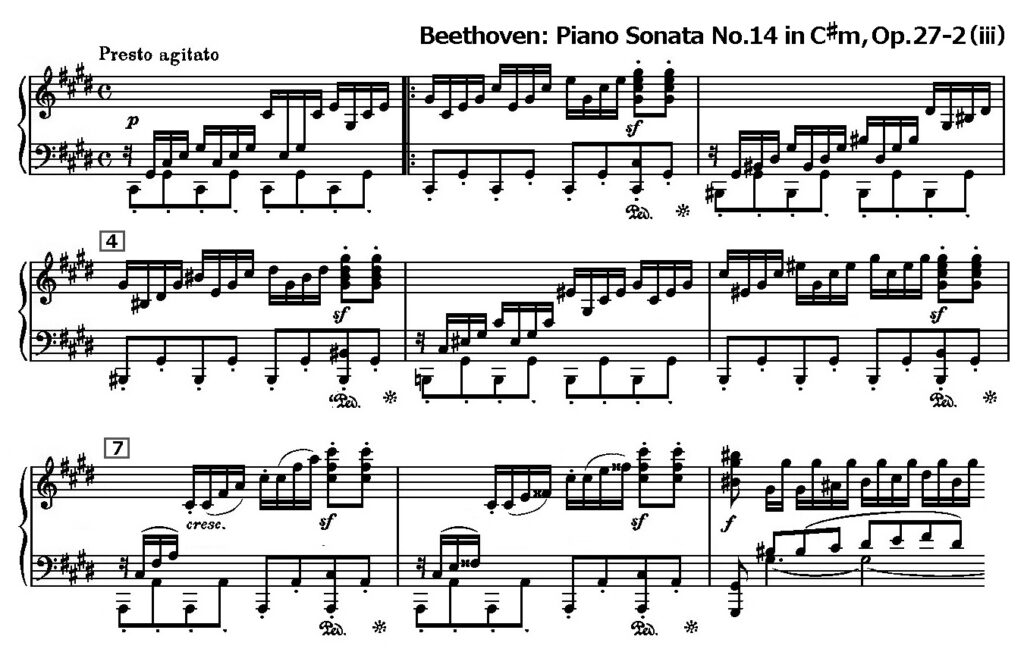

ベートーヴェンはそれをさらに徹底させた。下は『月光ソナタ』フィナーレの冒頭だが、ここでの第2、4、6、7、8小節4拍目の sfをどう解釈すべきだろうか。「突然強く」? いや楽典的な「意味」ではない。演奏で避けて通れない「解釈」が問題なのである。

一般に拍子の源は小節の頭の強拍である。しかし1拍目に重心を形成するには、そこにエネルギーが勢いよく流れ込む拍、ここでは前の小節の4拍目が重要となる。小節線を越えて強拍に向けてしたたり落ちるエネルギーが強拍に命を付与するからである。ところがまさにその4拍目にベートーヴェンは sfを執拗に指示した。拍子に乗って滑り出そうとする音楽の流れに杭を打つかのようにである。

これは明らかにシンコペートする効果をもたらし、拍節構造の循環運動への異物として作用する。ただの「強く」ではない。モーツァルトはかつてfとpの交替で意図したものを、ベートーヴェンは sfで表した。アクセント的な含意がある。もはやここには伝統的なヘミオラの発想もない。きわめてベートーヴェン的な sfなのである。

全体の構図を確認しておこう。譜例からわかるように、最初の1-6小節間は音楽の単位は2小節である。そして7、8小節で1小節となる。つまり音楽が圧縮され、勢いづく。第7小節目のクレッシェンド cresc.はそれを助長する。到達点としてのfに向けた方向性が見えてくる。

明らかに、冒頭のpから9小節目のfに向けて、駆け抜け、噴出する音楽の姿がある。sfはこのエネルギーの放出に何度も歯止めをかけ、蓄積し、9小節目の1拍目で一気に解放し、爆発するような仕組みである。

ところで、7小節目の右手にはじめてスラーが現れる。4つの十六分音符で最初の音にスタッカート、つぎの3つの音にスラーがかかるのである。一般的に、スラーでまとめられる音群には、最初の音にちょっとしたアクセントがつく。すると、この場合、ビートの裏がやや強調されることにならざるをえない。つまり拍のレヴェルでのちょっとしたシンコペーションが生じるでのある。

圧縮される楽節構造、クレッシェンドの盛り上がりから、目的地へ突進するかに見えたその瞬間、音の間にある種の軋轢が生じるということである。まるで心は邁進しながら、最後に足がもつれるかのようにである。こういう表現がほんとうに凄い。

これがベートーヴェンのプレスト・アジタートなのである。アジタート、つまり「激した」「苛立った」「せき込んだ」は決してスムースなだけの進行ではない。

この楽譜が明らかにしているのは、以上のようなエネルギーの表出であり、そこから生まれる溢れる躍動なのである。

舞踏を神化する sf

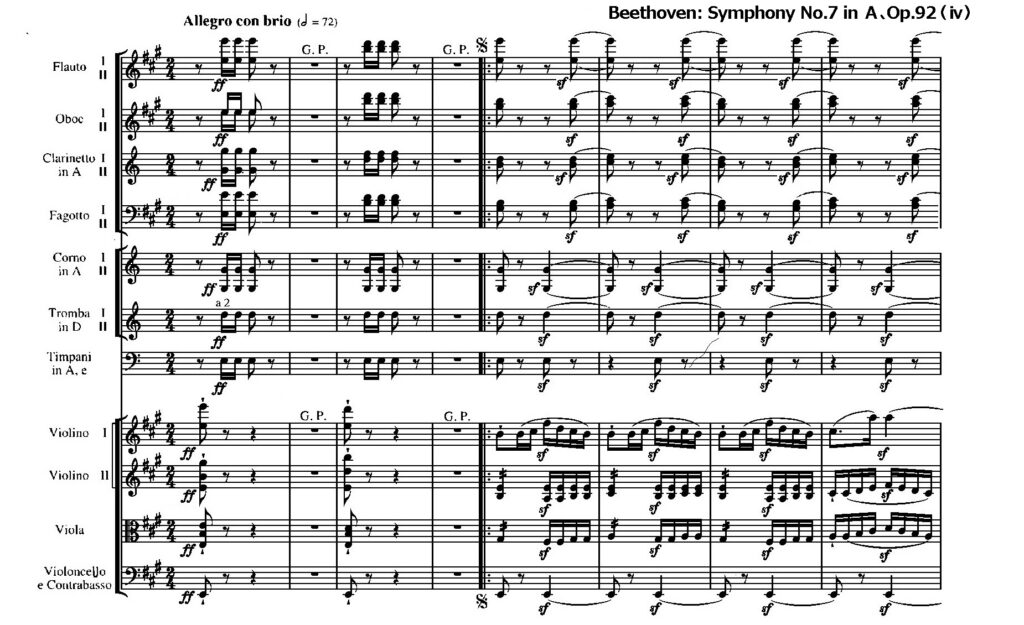

しかし、エネルギーを蓄積させるシンコペーションをとことんまで追求したもっと大規模な例がある。交響曲第7番のフィナーレである。冒頭からベートーヴェン的というしかない sfが乱舞している。

第1ヴァイオンに出る主題冒頭のタン・タ・タ・タ・タ・タ・タは最初に長いリズムがあり、1拍目の強拍でエネルギーを受け、踏み出す構造が拍節に合致している。弱拍に長いリズムがあると、淀みが生じたりするが、そんな気配はない。駆け出すのにぴったりである。

問題はスコアに溢れる sfである。まるで飛び出そうとする主題の足を引っ張るかのように、全声部が弱拍の2拍目でひたすらアクセントをつける。主題自体も2拍目の旋律線の頂点に sfがくる。バスなどずっと流動的なドミナントEで、運動を支えているようだが、シンコペーションのタイで小節線をぼかしてしまっている。木管など2拍目の裏から入る。

スコア全体から、駆け出そうとしながらも、常に重い足かせを引きずるような音楽となる。前進しようとする力とそれを押しとどめようとする力のせめぎ合いである。

これに対して、ホルンを中心に、ファンファーレのような威勢のいい旋律が出る(コンデンスト・スコアで)。

拍子どうりの音楽である。弦を中心にした伴奏型などは、まるで疾駆する馬に鞭を入れるようだ。

聴衆を熱狂の渦に巻き込む「ベト7」のフィナーレの構想が見えた。冒頭主題をA、ホルン主題(そう呼んでおく)をBとすると、A対Bとなるだろう。すなわちAは前進衝動とそれを押さえつけようとするものとの闘争であり、Bはそこからの解放である。もっといえば、 sfからの音楽の解放となる。

コーダの奔流へ

フィナーレの原理となっているのは、拍子に「合わない」と「合う」のコントラストなのだった。ベートーヴェンはテンポを変えるのではなく、音楽に内在するエネルギーの蓄積(合わない)と解放(合う)によって音楽に躍動をもたらした。

楽章の終盤に向けての盛り上がりを形成するためにも、後年の作曲家なら、テンポをだんだん速くしただろう。しかしベートーヴェンはそうしなかった。代わりに、ある魔法を使ったのである。

AとBは冒頭にセットとして出てきたが、再現部的な提示(第220小節)の後、Aはもはやそのままでは出てこない。特に終結に向けて突き進むコーダ(第341小節)には、sfが足を引っ張るAに出番はない。最後にダメを押すのはもちろん拍子の権化たるホルン主題Bの出現である(第409小節)。

だが「権化」の登場の前で、ベートーヴェンはある裏技を仕掛けたのである。

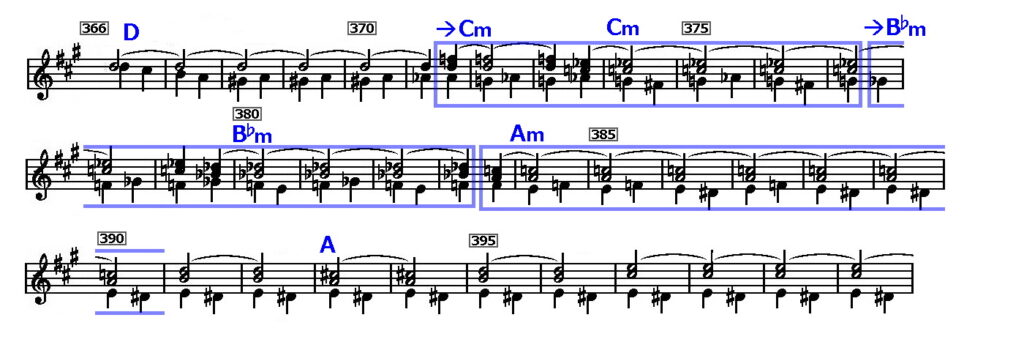

第361小節で冒頭主題の動機、例のタン・タ・タ・タ・タ・タ・タがバスから波のように広がって、押し寄せる。いわゆる推移部などの部分の書き方であり、こうした繋ぎのところではもちろん sfはない。音楽は進行しなければならないからである。動機の裏からの6つの音符にスラーをかけたのである。

ところがそんな一連の流れの中で、まるでどさくさまぎれのように、ベートーヴェンをスラーを変えた(譜例の青と赤)。

6個の十六分音符をひとつにまとめるスラーから(青)、小節線を越えて次の八分音符まで滑り込むようにしたのである(譜例 赤)。ここからホルン主題の登場まで、新しい書き方で音楽は突進する。ほんのちょっとした変化だが、二つの書法で何が違うのか。

われわれは思い出すだろう。『月光ソナタ』第3楽章の冒頭で、fへのなだれ込みの直前でベートーヴァンはスラーを加えたのだった。それは「激した」プレストを演出するための、流れを惑乱するアーティキュレーションだっただろう。しかし『ベト7』はちょっと違う。

譜例の青の場合、6つの十六分音符と次の小節からのフレーズとはスラーが分けられている。ところが、赤になると、スラーは小節線を超えて、最初から最後の音へ向けてすべての音が繋がる。細かい音符の勢いは次の小節の頭に流れ込み、音楽そのものを呼び込む。

こうして音楽が前進衝動にいっそう駆り立てられる。テンポが変わるわけではないが、知らず知らずにして、音楽は加速している。次の小節へ向けて狂おしいほどの推進力が生まれるからである。それはスラーのかけ方をほんの少し変えるだけで、音楽に内在するエネルギーを高揚させる魔法だった。

譜例のところから、音楽はまるで自分の意志を離れて走り出し、しかも出口を求めて彷徨うかのようだ。個人的にはハーモニーが気になる。というのも、この急き立てられた漂流を演出しているのは和声や調性の下部構造だからである。

ちょっと専門的になるかもしれないが、和声分析などには深入りすることなく、音楽理解のために、ざっと説明してみよう。この曲はイ長調Aだが、問題の部分はニ長調Dから始まる(別の声部ではG音は♮)。イ長調の下属調であるニ長調は「安定」である。大きく見ると、ここからD→Cm→B♭m→Am→Aという2度下降の構想が見てとれる。

つまりニ長調への「落ち着き」からハ短調という暗い、得体の知れない遠隔調へ移り、不安を掻きたてる。そこからまるで足もとを探るように階段を下降する。そしてイ短調に辿り着くのだが、やがて(第393小節)Cが♯化して、やっと長調、それも待望のイ長調の光が見えてくる。この間の和音の配置は常に第2転回型であり、安定を欠いている。上部構造をなす動機は絶え間なく全身衝動をかきたてる。これがこの部分の「音楽」なのである*。

*ちなみにこうした不安定な部分は曖昧な書き方がされていると思われるかもしれない。逆だろう。曖昧な部分こそ明確な構想と論理的な書法が必要となる。ベートーヴェンのこの例など完璧である。いやそれ以上である。CmとB♭mのグループはともに6小節で、全体を2度下げたことになり、導入的な部分が置かれていた(→Cm、→B♭mで示す)。しかし3度目の下降であるAmへ向けては同じ手続きをとらなかった。導入は省かれ、より直接的となる。これは理論の破綻ではないかと思う人がいるかもしれない。だったら、こういっておこう。むしろ3回目は同じことをしない。余計な手間は省いて、加速度的にイ長調の本丸へ向けて直結する。つまり機械的な繰り返し作業をしなかったことは、論理性の欠如であるどころか、教科書的な作法を超越したセンスの表れなのである。才能の真の証明ともいえるかもしれない。

こうして、今や、ホルンのファンファーレの雄叫びが炸裂する。突き進む音楽のうねり中で、ベートーヴェンは最後の最後にとどめを刺す。sfはここでは暴走する荒馬をコントロールしようとするかのようだが、ついにffで、手綱は一気に緩められる。あとは最後の音符に向けて、音楽がなだれ込むだけだ。

sfの「ある」「なし」を原理とするこの曲の総決算のような幕切れである。

*以上の論稿は自著『音楽に何を聴くか』(音楽之友社、2004年)中の「めくるめくリズム―《第7》を『神格化』するシンコペーション」をいっそう広範かつ詳細に論じた議論である。