普遍性と独創性の高次の融合―コラールから見るバッハ

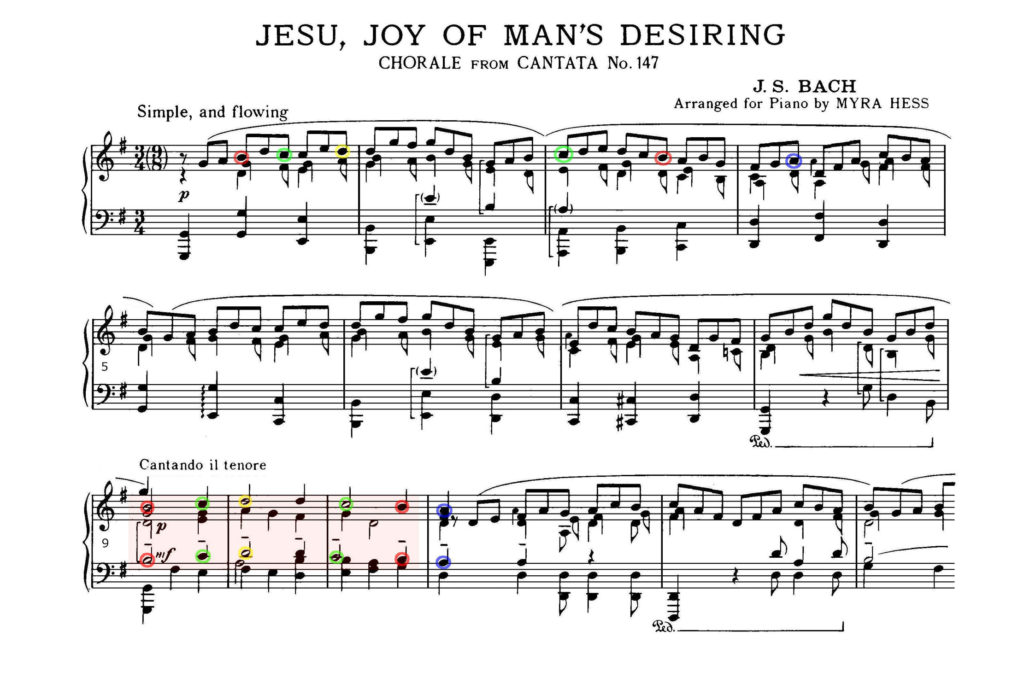

知らぬ人のない「主よ人の望みよ喜びよ」から、バッハの音楽を考えてみようか。下の譜例はマイラ・ヘスのピアノ編曲版だが、原曲は教会カンタータBWV.147『心と口と行いと生活で』のコラール(オーケストラと合唱)である。

バッハはこの曲をどのように作曲したのか。課題はすでにある賛美歌(マーティン・ヤヌス 詩/ヨハン・ショップ 曲)を土台に据えて、前奏、後奏、それに対位法的に絡みつきもする間奏を入れ、包み込むように全体をまとめることにあった。作曲上の要諦は、新たに作曲する部分が、すでにある賛美歌と微妙にコトンとラストづけられ、かつ微妙にハーモナイズするという、相反する条件を満たすことにあった。

そこでどうするか。条件を満たす楽想が自然発生的に閃くのを待つか。ちなみにバッハは1週間に1曲のカンターターを書いていたから、そんな悠長な時間はなかっただろう。彼はむしろ即座に作曲に向かったに違いない。何をすべきかはわかっていた。

譜例を見ていただきたい。赤の部分のコラールは(移動ドで)ミ-ファ-ソ-ソファ-ミレという単純な旋律。ここでわかりやすいようにミ(赤)、ファ(緑)、ソ(黄)、レ(青)で色づけしておいた。冒頭部分と比べれば、一目瞭然である。

バッハはもとになった賛美歌の旋律を変奏し、刺繍を施すようにして、新たな部分を造り出したのである。新しい部分は八分の十二拍子となり、音楽がより活気づいている。これは原曲のコラールの「心をはずませ」という歌詞からのインスピレーションだったろうが、あくまでも変奏だから、もとの部分と調和している。

賛美歌と作曲された部分との関連はよく指摘され、しばしばバッハの作曲法の素晴らしさが讃えられる。だがもっと基本的なところに目を向ける必要もあるだろう。

1)変奏は作曲の基本的な手続きなのである。「楽想が降りてくる」だけが作曲ではない。より知的で、意図的な作曲の「技術」がある。そしてその技術の行使においてもインスピレーションが働く。もっといえば作曲における実質は変奏にあるともいえる。ベートーヴェンの晩年の作品に変奏曲が多くなるのは、彼にとっての作曲のエッセンスがそこに極まったからかもしれない。フーガなども一種の変奏と考えられる。

2)無から有を創出するより、すでにあるものを加工する方がはるかに楽であり、経済的でもある。バロックの多くの作曲家の多作は、中世以来の「既成の素材のパラフレーズ化」を受け継いでいることと無縁ではないだろう。そしてバッハの音楽の「素晴らしさ」は、神のような唯一無二の創造性にあったというよりは、変奏する能力に極めて高い音楽性と論理性を備えていたことにあったともいえよう。

3)バッハが変奏したのは共有財産ともいえる賛美歌だったが、「ラメント・バス(悲しみの低音)」といった当時の共通の語彙も同じである。つまり「社会が共有する素材」に「個人的な業を施す」のが作曲の多くの部分を占めていたということになる。バッハはこの作業をきわめて高次のレヴェルに昇華させた巨匠だった。素材は時代や社会に開かれており、変奏を施す方法は個人的なものだった。つまりバッハの音楽における普遍性と独創性の融合の秘密がここにあるともいえるだろう。