天才はこのように閃く―ベートーヴェン『英雄』『田園』ほか

『運命』では第3楽章から第4楽章へ向けて長いトンネルを抜けるのだった。普通なら、ティンパニにGを保続させ、やがてハ短調のⅠの第2転回形G・C・Es、それから属七の和音G・H・D・Fという教科書どおりのカデンツになるところだっただろう。ところがベートーヴェンは低音にあくまでもCを固執した。かくしてフィナーレのハ長調への「解決」というより、解決の「予感」が高まり、徐々にハ長調が「やって来る」ような効果を生んだ。

ある種、到達点を先取りするような効果だが、これはきわめてベートーヴェン的な発想ではないか。本ブログ内の「希望は光とともにやって来る」でも触れたが、リストのピアノ編曲版では平凡な和声に置き換えられ、リストでさえベートーヴェンの天才の深みには理解が及ばなかったようだ。確かに常人には思いもつかないような発想だが、ほかにも似た頁がある。ほんのちょっとしたところだが、ベートーヴェンの天才がキラリと光る。

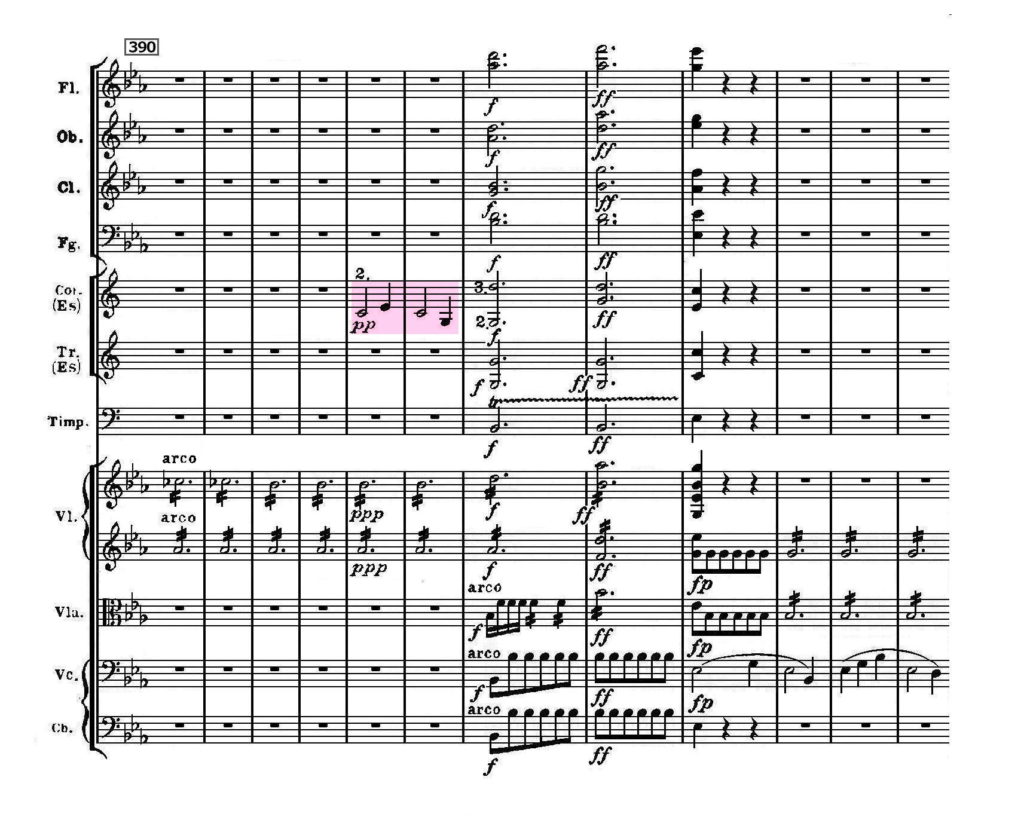

これは有名な箇所である。交響曲第3番『エロイカ』第1楽章の再現部の直前。再現を待ち受けるドミナントが持続するところで、第1・第2ヴァイオリンが属七の和音Es・D・F・Asの2音EsとAsをピアニシモで奏でる。じっと再現を待ち望むといった感じだが、その時、ふいにエロイカのテーマが出てしまう(譜例 赤)。

エロイカのテーマは主和音の分散和音Es・G・Bだから、ハーモニーとのミスマッチングが起きるのは必定である。事実、トニックの主題+ドミナント7の和声のクラッシュが起きる(ドミナントの方をヴァイオリンの構成音の2音だけにしたのは、衝突を和らげるためだったろう)。これは常識的な作曲法からは絶対出てこない発想であり、だからこそベートーヴェンには強いイメージがあったと考えられる。

実際問題として考えるなら、ホルンでのテーマは、本来、全く必要ない。事実、無くとも、音楽は完全に成立する。逆にいえば、だからこそベートーヴェン的でしかありえないのである。

再現は、当然、トニックで始まり、チェロで主題が出る。ドミナントの待ち状態でのホルンのフライングは、再現を先取りしていたのである。効果としては、太陽が姿を現す前の空を染めるあけぼののような感じだろうか。つまり「曙光」であり、本格的な始まり、圧倒的な現前の前の「兆し」ということになろうか。ベートーヴェンはこのイメージを音楽化するために、音楽それ自体の論理をも無視したことになる。

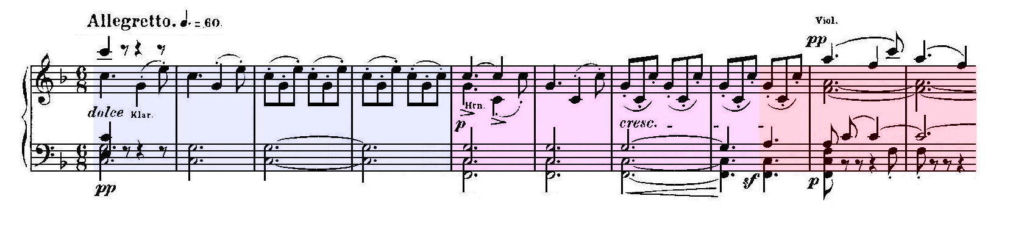

似た例が『田園』にもある。第4楽章「嵐」から第5楽章「感謝」へ向けての部分なのだが、規模ははるかに小さいものの『運命』の第3楽章から第4楽章フィナーレへのトンネル部分と比較されるべき頁である。

第5楽章「感謝の歌」の冒頭、クラリネットに牧人の歌が出る。ヴィオラにはCとGの5度のドローンが響く。ちなみにドローン(持続音)は第1楽章冒頭から聞かれ、『田園交響曲』の、さらには田園風音楽の常套的な手段でもある(一例をあげれば、ヘンデル『メサイア』の「パストラル・シンフォニー」)。CとGは主調であるヘ長調のドミナントの2音である(クラリネットにはEも出る)。だからこのままヘ長調のトニックに解決して、第5楽章が始まってもよかった。ところがベートーヴェンはそうしなかった。挿入された4小節が素晴らしい。わかりやすくピアノ編曲譜で、実音で、示す。

ベートーヴェンはクラリネットの4小節に続いて、ホルンの4小節を挿入した。その時、C・Gのドローンはそのままに、F・Cのドローンを鳴らしたのである。2つのドローンが同時に響く。解決待ちのドミナント(譜例 青)と解決済みのトニック(譜例 赤)が同時進行するのである。Cは共通するが、FとGはぶつかったままである。かくして音が折り合わないで解決できないでいる状態(譜例 紫)が生じる。

和音のクラッシュは明らかに『エロイカ』を思わせる。だが『エロイカ』の短2度がぶつかる緊張よりも、FとGのゆるい長2度の不協和な音の持続は、のどかな風情さえ醸し出す。また主音の上でドミナントが鳴るのは『運命』のブリッジとも似ている。そしてホルンが「感謝の歌」を先導する。

確かにこの4小節は機能的には不要かもしれないが、『田園』全体の中でも最も美しい瞬間ではないか。

二つの例は「来たるべきものを先取りする発想」にあるといえる。『田園』の例では、挿入された4小節は最後の半小節ですでに解決しており、ここでも次の小節を先取りしている。またこういう例もある。

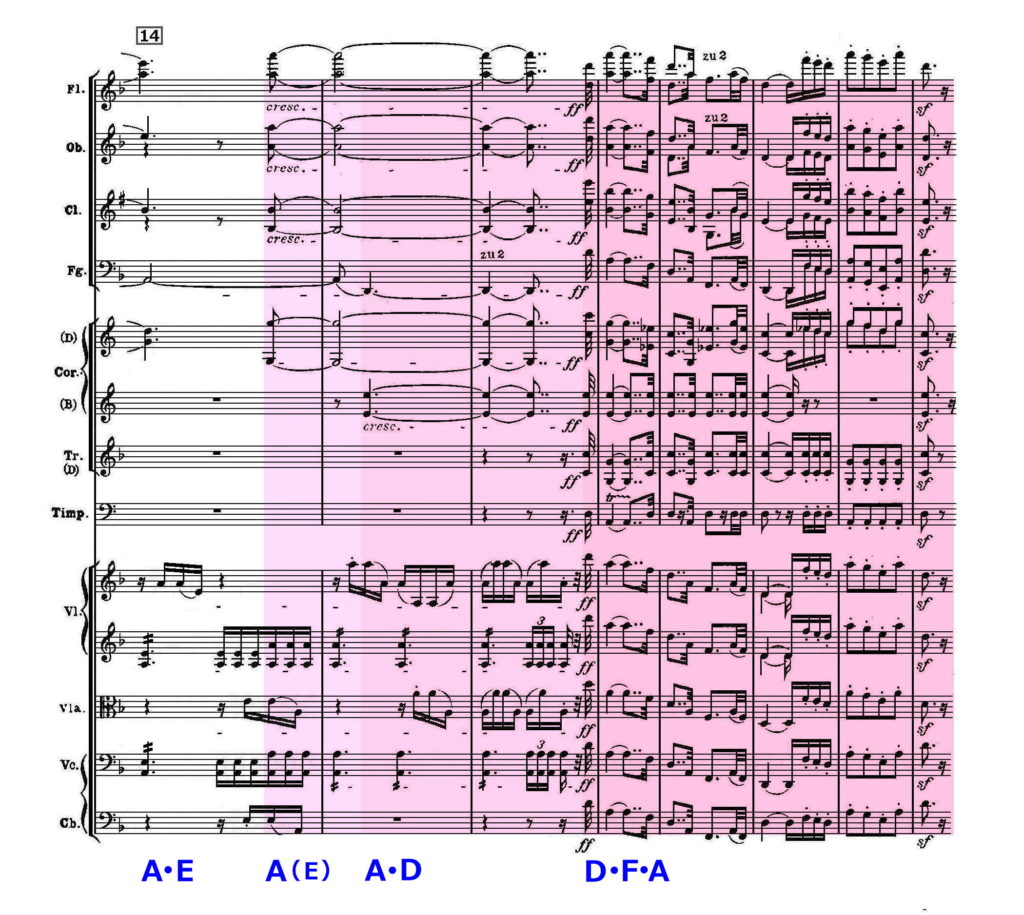

『第9』冒頭だが、最初のA・Eをニ短調のドミナントとすれば、そのまま解決の直前まで続けてもよかっただろう。しかし主題の直前でEをはずし(ヴィオラとコントラバスには一時的に残っているが)、ファゴットとホルンにDを入れた。こうして主題のアウフタクトの32分音符Dを引き出すとともに、完全なニ短調の主和音へ流れ込む。譜例の下には使用されている音を記しておいたが、音だけでもD・F・Aへの足どりが見えるようだ。主題が圧倒的に迫り来るさまの演出だろうか。

『エロイカ』の例も『田園』の例も、教科書的な書き方から遠いどころか、禁則を無視したような書き方である。まさにそこでベートーヴェンの閃きが光る。理論やマニュアルからではなく、「内なる音」に従って書いたということだろう。彼の芸術家としての偉大さの根底にあるのは、こうした音楽家としての類い希な才能なのではないか。そしてベートーヴェン的なものの特性の一つがここに現れているともいえよう。解決を漫然と待つよりは、到達点をたぐり寄せるようなダイナミズムといえばいいか。「運命の喉元を締め付けてやる」という不屈の闘志を秘めた性格の反映なのかもしれない。

ベートーヴェンは、時には、美しいメロディを書くことができたし、徹底した動機操作も得意とした。しかし「繋ぎ」の部分でも霊感に満ちていた。大作曲家の証明である。