教会旋法はいかにして復活したか―ブラームス交響曲第4番を例に

「第2楽章にはフリギア旋法が使われている」などと書かれるのが常である。いうまでもなく、ブラームスの第4交響曲ホ短調である。ここでいう旋法、あるいは教会旋法とは、中世はグレゴリオ聖歌の時代に体系化された音組織であることは周知のとおり。

だがそれがどのように用いられているのかについての詳細な解説は、寡聞にして、知らない。中世の響きが19世紀にいかによみがえったのか。

教会旋法は鍵盤の白鍵だけで形成される七音階で、レからレの音階を「ドリア旋法」、ミからミを「フリギア旋法」、ファからファを「リディア旋法」、ソからソを「ミクソリディア旋法」と呼んだ。ドからドの「イオニア旋法」と、ラからラの「エオリア旋法」は、ようやく16世紀頃、加えられた。それには理由がある。

ちなみに歴史は、後塵を拝したイオニアとエオリアが、長音階と短音階として、時代を席巻していくのを目のあたりにすることになる。残りの旋法は廃れてしまう。きわめて希に調性音楽にとり込まれたりもしたが、20世紀に向けて復活の兆しが見えてくる。

しかし、歴史的な音楽体験の巨大な堆積を経ての復活は、ただ「そのまま」の回帰現象ではありえなかった。そこには長い、複雑な経緯がある。

旋法と調性

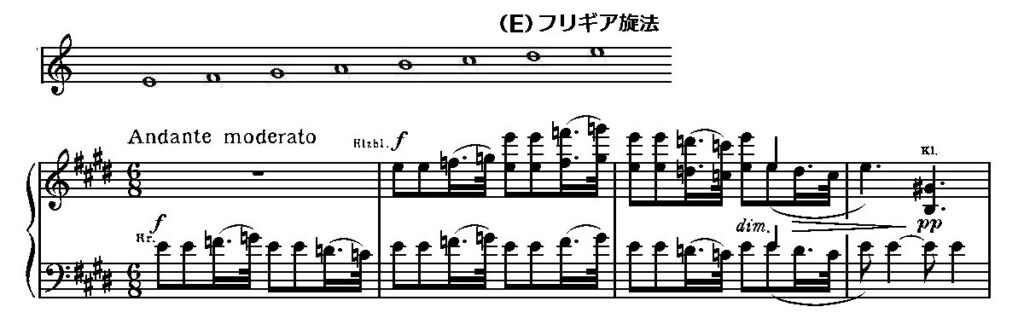

ここでいちおうブラームスの例を確認しておこう。上がフリギア旋法、下が交響曲第4番第2楽章の冒頭4小節である。

ミから始まり、使われている音はファ、ソ、ド、レであり、調性を感じさせるシ→ドといった進行は避けられている。明らかにフリギア風である。

決定的なのは、伴奏の和音なしのユニゾンで書かれていることである。まさにグレゴリオ聖歌のスタイルである。

実際、ミ以外はすべてナチュラル化され、白鍵だけの音である。ところが、♯4つの調号で書かれていることに注目すべきである。グレゴリオ聖歌の実践では主音「ミ」は絶対音高ではなく、移動ド的に音高をスライドさせて歌われた*。しかし、冒頭では、ブラームスはいわば原型ともいえる形にこだわったようだ。

*中世に絶対音高の概念はなかった。だから音の相対的関係をそのままに、全体の高さを移動させた。これは便利なようで、困難さを惹き起こしたりもしただろう。あまり低く、あるいは高く始めると、後で破綻が生じかねない。だから、最初、先唱者が歌い出し、そのあと合唱が続くという「応唱」のスタイルが多用されたり、楽器が周到に使用されたりもしたのだろう。楽器は「悪魔の道具」と呼ばれていたにもかかわらず、である。

ブラームスは冒頭を理論上の「ミ」から始め、調号の♯をナチュラル化して、フリギア旋法を強調したのだった。ところが、最後の4小節目の後半で、ホ長調の和音が響くのである。つまりここから♯4の長調となる。

第5-6小節は曲の開始部分をそのまま長3度上に移している。移動ドにお馴染みの方ならすぐにおわかりだが、ソプラノも「ミ-ファ-ソ-ミ-レ-ド」と階名で読める。ただし主音をEに移し、ホ長調で和音をつけたのだった。

前述したように、中世においては慣習的に音階を移動させて歌唱していたが、時を経て、調号で主音の位置を示すことになった*。

*ちなみに教会旋法には、主音、あるいは終止音をそのままにして、音階の音域を4度下げた「変格旋法」があった。たとえば、ドリア旋法は終止音をレとするレ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドを「正格旋法」として、終止音はレのままでラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソを変格旋法のヒポドリア旋法としたのである。これは旋律がもつ終止音をめぐる固有の音の動き、あるいは音域へ対応している考えられる。声楽であるグレゴリオ聖歌の音域の狭さ、および絶対音高がなかったことから派生したといえようか。しかし調号で主音を示すと、それを中心に上と下へ無限に伸びる音階が生まれる。事実上「ヒポ」を規定する積極的な理由は失われたようだ。ただしブラームスのここでの例は、音の動きから、ヒポフリギア「風」ともいえるかもしれない。

グレゴリオ聖歌の時代から千年以上ワープした調性の世界に入るのである。

機能和声

しかし、ここで問題である。もともとモノフォニーの旋律だけの音楽にどのようなハーモニーをつけるのか。これはただの理論的解釈の問題ではない。完全に理解するには歴史的経緯の把握を前提とするだろう。

西洋音楽が永年かけて育んだのは、音階上の音に3度と5音を重ねた三和音をシステム化することにあった。こうして機能和声が構築されるわけだが、その過程で、前述したように、長調と短調へ収斂し、伝統的な旋法の凋落が生じた。その理由「どうしてそうなったか」はまさに機能和声の本質でもある。3つのポイントでまとめる。

1.三和音で終止和音を形成できるのは長三和音と短三和音

白鍵だけの音階上に三和音をつくると、3種類の和音が生まれる。ド・ミ・ソ(コードネイムC)、ファ・ラ・ド(F)、ソ・シ・レ(G)の長三和音、レ・ファ・ラ(Dm)、ミ・ソ・シ(Em)、ラ・ド・ミ(Am)の短三和音、それにシ・レ・ファ(Bm-5)の減三和音である。このうち減三和音は不安定すぎて終止和音とはなりえない。こうして、長三和音と短三和音を主和音に据える、長調と短調の体系の可能性が生じる。

2.ドミナントを中心にした和音体系の構築

終止和音へ導くのはドミナントである。西洋では1400年代にソ・シ・レがド・ミ・ソへ安定的に解決することが発見された。ルネサンスの革命だったが、このソ・シ・レをドミナントといい、カデンツ(終止形[独: Kadenz])を形成する。音階の第5音「ソ」上の三和音であるため、Ⅴとも記される。カデンツは、最初は文字どおり、曲の最後にだけ置かれた。しかし終止の強度をさまざまに調節することで、全曲に配されることになった。ドミナントが音楽を支配(ドミネイト)することになったのである。これが機能和声だった。

「ソ・シ・レ」→「ド・ミ・ソ」のドミナント進行の解決感の核となるのは、ソ(属音)→ド(主音)の落ち着きとともに、シ→ドの「導音進行」にあった。シが主音ドへ半音進行で上行・解決して、音楽を安定させ、終止へ導くのである。しかし主音とその下の導音たるべき第7音が半音なのは、フリギア旋法(ミ→ファ)とイオニア旋法(シ→ド)だけである。ただし第2導音進行ともいわれる第4音→第3音が、イオニアではファ→ミの安定的な半音下行なのに対し、フリギアではシ→ラの長2度進行となる。イオニア旋法、あるいは長音階だけがドミナントを形成する可能性を残すのである。こうしてドレミファソラシの王国が築かれる。

3.機能和声の誕生

ただし長調への一極化は単調化の極みでもある。ここで主和音となりうる和音として短三和音の存在が想い起こされる。そこで長音階の第3音を半音下げたエオリア旋法、つまり短音階が浮かび上がる。とはいえ、エオリア旋法では第7音ソ→主音ラは長2度で、解決感は生まれない。そこでソを半音上げて、導音化した。こうしてラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ♯・ラの「和声短音階」が生まれた。ドミナントをつくるためのハーモニー用の短音階である。

かくして長調と短調が支配する時代が訪れることになるが、多彩化への方法がもうひとつあった。曲中に調を変える、つまり転調である。同じ音階でも度数を変えたり、長・短の音階の種類を変える。あるいはその両方同時も可能である。こうして変化の可能性は、無限とはいわないまでも、かなり広がる。そのためには主音の位置を明確に示す必要がある。今や調号が不可欠となる。たとえば「ホ長調」とは「ホ」を主音とする「長」音階に基づく「調」を意味する。その徴は♯4つである。

こうして機能和声の体系の黄金期が訪れる。いわゆる古典派である。ブラームスの時代はもはや機能和声の絶頂期を過ぎ、新しい模索が始まっていた。第4交響曲でのフリギア旋法もそのひとつの表れかもしれない。

しかし、古色蒼然とした中世風の旋律、しかも旋律だけのモノフォニーに、ブラームスはどんなハーモニーをつけたのか。

ブラームスの方法論

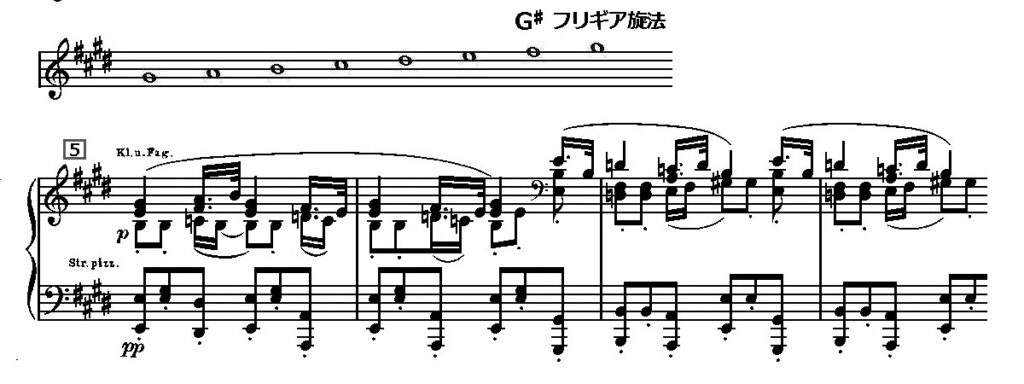

そこで楽譜をもう一度よく見る必要がある。第5小節の旋律出だしのトップの音G♯はホ長調の移動ド読みでは確かに「ミ」となるのだが、フリギア旋法ではこれが主音となるはずである。しかしホ長調の主音はEである。だから近代の表記ではG♯フリギアとなる。

長調化とともに、フリギア独自の音の位置・秩序が3度上に移動している(音階上の音の度数を数字で示すと、フリギアの主音1から2・3・4・5・6・7が、ホ長調だと3・4・5・6・7・1・2となる)。旋律はフリギア風だが、長調の響きを基本としているということである。

あくまでもG♯を主音として三和音をつけるなら、G♯マイナー(嬰ト短調)を主和音とするべきだっただろう。しかしブラームスはホ長調としたのだったが、そこでブラームスの工夫・創意が光る。ただのホ長調でないことは、音符につけられた臨時記号を見ればわかる。

ブラームスの方法論は音符に示された臨時記号に集約されている。

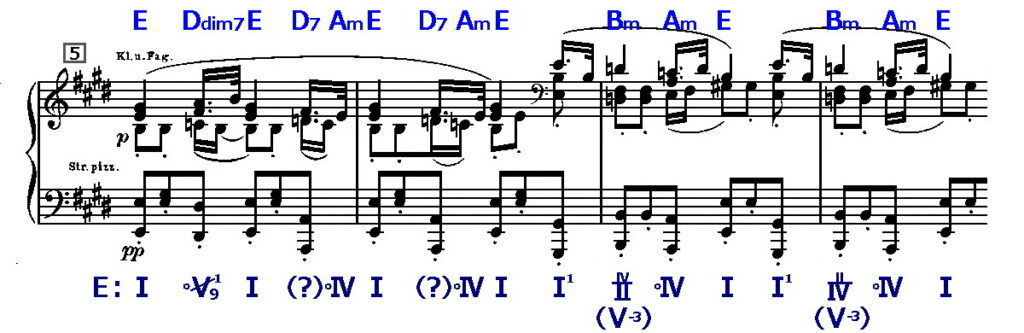

ここで第5小節以下の4小節を和声分析してみよう。譜例上にコード・ネイム(転回型の表記は省いた)、下に、機能和声の理解のために、度数による和音記号を記した。後者の表記については、やはりいわゆる芸大和声によるシステムを採用した。世界標準化されていないど、いろいろいわれるが、音の仕組みを正確に記述するほとんど唯一の体系だからである*。

*ひとこと付言しておけば、ローマ数字は和音の度数、右上の小さい数字は転回型、その下の数字は和音の種類(「9」は9の和音)、ローマ数字の左の小さな〇は同主短調からの借用、スラッシュは根音省略形を表す。7小節第1拍のⅣのⅡはⅣ度調(この場合、イ長調)のⅡを意味する。

ブラームスは最初からCとDはすべてナチュラルとしているのである。安定的なホ長調ではないということであり、その意味を解くことが鍵となる。

ちなみにフリギアとはハ短調でレが♭する音階である。ホを主音とすると、Fがナチュラルするはずだが、ブラームスはあくまでも調号どおりのF♯としてる。つまりフリギア風の響きを追求しているとはいいがたい。

ホ長調におけるCとDの本位化の意味は次のように読みとれる。

1.本位Cは短調化

ホ長調の第6音Cをナチュラル化したことは、ホ短調の借用を意味する。つまり長調の響きに短調が混入するのである。これはロマン派が特に好み、ブラームスなど溺愛した。明らかに、フリギア風の響きにはこだわらなかったとしても、長調の明るい響きは合わなかった。このスタイルは長短調 Dur-Moll の和声法ともいわれ、ブラームスの基本的な個人様式のひとつでもある。

2.本位Dは導音の無効化

より特徴的なのは、Dナチュラルである。どうしてそうしたか。D♯で弾いてみると、感覚的に理解できるかもしれない。あまりにも調性的に聞こえるはずだからである。ここで調性音楽へ確立の鍵となったのが導音だったことが想い起こされる。調性以前の響きを求めるなら、導音を無効化すればいい。こうして導音D♯は半音下げられる。ミクソリディア風といえばいいか。

ちなみに7小節目1拍のⅣ/ⅡはⅣ度調(イ長調)のⅡを意味するが、調性音楽としてはこう解釈するしかないだろう。下に( )で示したように、和音としては第3音が下がったⅤなのだが、導音が無効化されたⅤはもはやドミナントとはいえない。

もうひとつ特徴をあげるととしたら、主和音Ⅰへ向かう和音の種類である。

5小節目2拍目で軽くⅤに触れるほかは、すべてⅣ、それもブラームス好みの短調化されたⅣである。つまりクラシカルなドミナントⅤ→Ⅰのカデンツはできるだけ避けられ、サブドミナントⅣ→Ⅰの変格終止が多用されるのである*。賛美歌の最後に「アーメン」と唱えられる時のハーモニーである。

*なお1小節目の4拍目、及び2小節目の2拍目のD7のコードは機能和声としての把握が困難である。だから和音記号の分析では(?)としてあるが、いわゆる倚和音と解釈することができるだろう。後続のAmの構成音A・C・EのCとEへ、非和声音の倚音DとF♯が2度下行して収まる進行で、偶成的に発生した和音ということになる。ここでもDがナチュラル化しているのが特徴的である。要するに、基本的に、やはりホ短調のⅣということになる。

こうして西洋音楽のカデンツのきっちりした歩みより、柔らかな足どりが生まれる。これもきわめてブラームス的である。

なお引用した4小節の後半9小節目からは、完全に調性に戻る。その証拠に、導音D♯が復活し、ホ長調から嬰へ短調をかすめ、嬰ト短調で終止する。

主音がE→F♯→G♯と移る2度上への転調である。扱いにくい旋法から息を吹き返したようだが、そこから再びフリギア風のホ長調に戻る。

以上を実際の演奏で確認しておこう。ベーム/ウィーン・フィルの1975年の録音である。ベームは冒頭のフォルテfをことさら強調せず、アクセントをつけるようなこともしていないようだ。

旋法復活が時代と人を映し出す

ブラームスは交響曲第4番の第2楽章を「フリギア旋法で書いた」とか「作曲した」というのはいいすぎだろう。「フリギア旋法の音楽だ」などは誤解もはなはだしい。

彼が行ったのは、フリギア風の旋律を素材として用いた、というべきだろう。それは、旋律にバスと和声をつける、和声法でいうソプラノ課題のような作業である。

それに、そもそも移動ドでの主音「ミ」を、ホ長調の第3音として再解釈していたのだった。もろフリギアといえるのは、冒頭4小節だけだった。ロマン派的なホ長調の音楽なのである。

つまり、長調と短調が入り交じった和声法に、導音を無効化し、さらに変格旋法を多用することで「ブラームス化」したのである。時代様式、個人様式、それに独自の工夫がそこに盛り込められている。

逆にいえば、いにしえの音素材が時代と人をあぶり出したともいえよう。

こうして生まれた音楽は美しい。導音から解き放たれた音楽はまるでとぼとぼと平原を歩くかのような趣がある。それはブラームスとしては珍しいフォルテが連続する第1楽章の怒濤のようなコーダに対する明確なコントラストとなる。

極度の緊張から解放されたある種の虚脱感を醸し出すのである。この脱力感を生むためのきわめて有効な手段が旋法の借用だったに違いない。つまりフリギア旋法は使うことそれ自体ではなく、音楽構成における意味が重要だったといえるだろう。ブラームスの意図は達成されたようだ。

「何を」だけではなく「何のために」という視点もあってよい。それがあってこそ、旋法の借用は、それ自体が目的化するのではなく、音楽への真の貢献となる。ブラームスの巨匠の証しがそこにある。