天才たるゆえん、あるいは天才の基準はどこに―ビートルズ「ヘイ・ジュード」

面白い YouTube の動画を見た。宮川彬良氏が解説する「奇跡の転調シリーズ第3弾『ヘイ・ジュード』である。「あの小節なしにこの歌は成立しない!?」のサブタイトルがある。

確かに、今まで問題にされなかったポイントが指摘されている。動画の配信者である宮川安利さんによると「最初のうちはアキラさんの言う凄さみたいなのが、ちょっとよくわからなかったんですけど、後半になるにつれて、知れば知るほど面白くなっていきました」という。作曲家であり、編曲家の宮川氏独自の着眼点から、プロの鋭い眼差しに裏づけられたお話である*。

*NHK『ららら♪クラシック▽宮川彬良クラシック・スコープ〜ザ・ビートルズの魅力を探る』(2019年3月15日放送)で宮川氏は編曲と解説を担当された。なおわたしは同番組でビートルズとクラシックとの関係について述べた。スタジオでご一緒することはなかったが。

さらににそこには天才の何たるかを解き明かす鍵があるように見える。

サビからの帰り道

ビートルズが出現した時、当時のポップスにはない独自のサウンドに驚かされ、魅了されたものだ。今になって思えば、ブルース的なテイストが濃厚だったのだが、それがちっとも泥臭くなかった。ロックンロールのような堂々めぐりの感もなかった。明らかに、白人音楽のポップな要素が融合されていたのである。そのひとつがサビつきの形式である。

「Aメロ、Bメロ、それにミドル8だ」という感覚で、ジョン・レノンは作曲に臨んでいたというのをどこかで読んだことがある。ミドル、あるいはブリッジとかコーラスと呼ばれたりもするが、日本語でいえば「サビ」である。たいてい8小節だから、8(エイト)。明らかにビートルズは意識的にサビをもち込み、黒人音楽などの平板な形式を打破しようとしていた。

白人音楽は三部形式ABAのB、つまりサビといわれる中間部のような部分をもち込むのが普通だった。ティーンエジャー向けのポップスには定型があった。サビは調的には5度下の下属調(サブドミナント)に向かい、広がりと安定、そして盛り上がりをもたらす。歌詞は主観的な思いを歌い上げたりする。こうして歌全体の世界を多極化し、豊かにするのである。

ここでロックンロールやフォークとは決定的な違いが生じる。これらの音楽は歌詞を替えてヴァースを繰り返すだけだった(A1A2A3……。クラシックでは「有節形式」という)。当然、キーは変わらない。だが「サビつき」の三部形式ABAとなると、AとBの二つの調が必要となる。

そこで問題が発生する。違う調に「行く」のはいい。だがどうやってもとの調に「戻ってくる」か。ちょっとした「作曲」の手続きが必要となる。

たとえば4小節のメロディーを繰り返すパターン(4+4=8小節)。最初の4小節は「サビの調」(下属調)で終止する。だが二回目は5度上のもとの調へ戻る準備をしなければならない。もっと正確にいえば、「最初の調の」ドミナントに達しなければならない。このドミナントがAメロへの復帰を促すのである。

理論的に説明すると、難しくなることは避けられない。まずは感覚でいこうか。少し古い例になるかもしれないが、典型的な例として、加山雄三「夜空を仰いで」である。まずはAメロが2回、それからサビBである。「ぼくはいつでも~」から始まり、同じ4小節を繰り返す。だが最後がちょっと違う。一回目と二回目のフレーズの締めの変化に注目である。

変化は二回目の「いてくれる」から生じ、上へ向かうような高揚があり、「のー」で到達した感じがするだろう。ドミナントの確立である。これですーっと最初に戻れる。

ちょっとした音楽理論

実はドミナント、つまりⅤの和音を確立する便利な和音がある。ドミナントを強力に導き出す「ドミナントのドミナント」である。これを前に置くと、お手軽にドミナントへ到達できる。

このドミナントのドミナントは、「Ⅴ度のⅤ度」、もしくは「ドッペルドミナント」(独)、「ダブルドミナント」(英)、日本語では「二重ドミナント」といわれたりする。調性音楽はドミナントを中心とした和声体系なので、それを支配できるドッペルドミナントは最強の和音となる。調的な橋渡しの和音として最適なのである。

古典音楽の要ともいうべき和音であり、だからこそ本ブログではたびたびこの和音について説明を繰り返してきた。当然、その延長線上にあるポピュラー音楽でも無数にころがっているのである。なぜなら、何度もいうが、ドミナントを強力に引き寄せる便利な和音だからである。

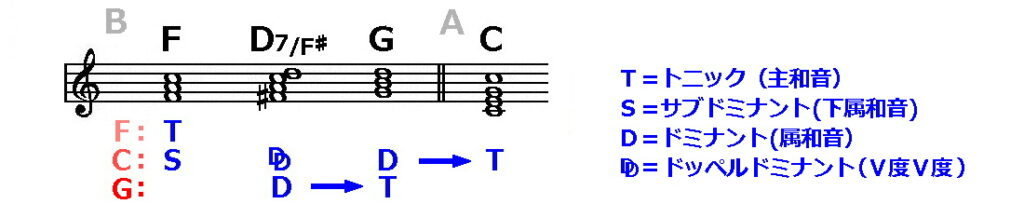

簡単に理論的側面に触れておこうか。ハ長調でサビBから主部Aへの接続部分を示すと、ドッペルドミナントの和音は下のDDとなる。サブドミナントSのサビからトニックTの主部へ戻る常套的なコード進行である。

B(ヘ長調)からA(ハ長調)への帰還は、ハ長調のドミナントDからトニックへTのいわゆるドミナント進行(「礼→着席」のあれ)によってもたらされる。このD→Tの強力な進行を、ドミナント確立のためにも利用できる。ハ長調CのD→Tと同じ進行を5度上のト長調Gでも用いるのである。

ちなみにコードG(ソ・シ・レ)はハ長調のドミナントだが、同時に、ト長調ではトニックとなる。こうした読み替えが、まさに転調なのである。

こうして全体は下属調Fから主調Cへのスムーズな転調が可能となる。ドッペルドミナントでは主調にない音(F♯)が現れ、ちょっとした響きの異変が上昇感とある方向性をもつ。つまり5度上の調のドミナントへ向かうのである。

あの「夜空を仰いで」の「いてくれる」のところの高揚感を思い出していただきたい。「そういわれてもわからない」かもしれない。だが、一度、理解し、感覚と一致させると、すぐにわかる。少し鼻につくようになるかもしれない。特に「夜空を仰いで」では、Aメロでもドッペルドミナントが使われており、ややクリシェな感が否めない。

どうやって戻る?

「ヘイ・ジュード」もサビはサブドミナントで、定石どうりである。だがイレギュラーでもある。反復されるフレーズは歌詞が違うだけで、音楽的にはまったく同じだからある。二回目でもとに戻るための「道」はない。具体的にいえば、サビの調にとどまり、主部のドミナントCに行き着くことはない。

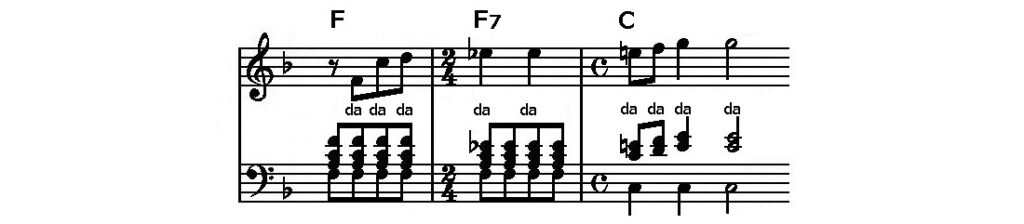

試しに、つじつま合わせ的にCを引っ張り出してみた。譜例下である。これですぐに最初の「ヘイ・ジュード」へ戻れる。「だが、これじゃあ全然ダメ」。ポールはそう感じたに違いない。

ちなみに宮川氏は同じフレーズを繰り返すだけのポールの書き方だと、「ぼくならこの曲はボツにするね」といっている。かといって、上の例のように、定型的なG7(これがドッペルドミナント)を経由してCを確立するのも、何か違う。いや、どうしようもない。そこでポールは驚異の小節を加えた。理論的には想像もつかない荒技とでもいうしかない、あの「ダ・ダ・ダ・ダー・ダー……」である。

これでヘ長調Fに戻れる。驚くべきコード進行が生んだ魔法だった。

「ハーモニー」は調和

古典的なハーモニーではドミナントは自由に連結させることができる。だがそれはいわゆる属七の和音として接合するのが普通である。こんな風にとって付けたように、F7(変ロ長調のドミナント)から強引にCへ「行ってしまう」とは! これであっという間にヘ長調の半終止だ。

プロデューサーのジョージ・マーティンはこれをどう見ただろうか。だが納得せざるをえなかっただろう。「ううん……。しかし、これしかない!」といったところか。

つまり理論よりも感性が「音楽のあるべき」を指し示していたということである。これがビートルズの天才たるゆえんである。

加山雄三の例を再び想い起こしていただきたい。コードがスムーズに繋がり、音楽が到達点に達し、流れる。彼のバラード系の曲にはいつも「お決まり」のように出てくるパターンだが、それが上品で都会的な曲の雰囲気を醸し出している。実に西洋音楽的なのである。

しかし「ヘイ・ジュード」では、ポールは明らかに曲を西洋的な方向へシフトさせたくなかったのだろう。なぜなら後半で、曲はアフリカ的なコール・アンド・リスポンスの巨大なうねりに呑まれていくからである(本ブログ内「きみは独りじゃない―ビートルズ「ヘイ・ジュード」」参照)。だから曲の基調と異なる風土をもち込みたくなかったのだろう。

この曲は西洋音楽の「洗練」とは合わないという深い直観があったということだろう。だからドッペルドミナントを使わなかった。

同じフレーズをそのまま繰り返すというのは、ある意味、原始的ともいえる。作曲の手順を知らないのか、ということになる。しかし、では作曲は手順によってなされるのか、という話にもなる。実際、そういう側面もある。だがここでは曲の核心部分でお決まりのハーモニーの手順をとらなかった。何によって? 曲全体との調和(ハーモニー)の感覚によってだっただろう。

ビートルズは音楽理論を知らず、作曲は素人だったともいわれる。それほど単純でもないだろうが、ただいえるのは、お勉強をいっぱいして、手順だけで作曲した職人ではなかったということである。理論で書いたのではなく、彼らを導いていた音が確かに内に響いていた。

要するに、西洋音楽的なサビつき形式に基づきながら、単純な反復と強引な接合によってを西洋臭さを排したのである。そのバランス感覚が天才のゆえんだろう。

ここでは洗練は必要ない。それを「原始的」と呼ぶにしても、イコール「悪」ではない。いやむしろ「単純」と呼んだ方がよいのだろう。「ヘイ・ジュード」は人間の絆、連帯を歌う音楽である。そこにお上品で手慣れた表現は要らない。むしろベートーヴェンの「歓喜の歌」のように、単純であるべきなのだろう。それでこそ心へ直接とどく音楽となるのである。