歓喜はこうして爆発する―『第9』フィナーレのシンコペーション

先立つ楽章の主題が「召喚」され、「もっと心地よいangenehmereものを!」と宣言される。しかし『第4楽章』冒頭での音楽のやりとりは単純な否定ではなかった。「よりよきもの」が比較級である以上、超えるためには、超えられるべきものを前提とする。その意味で、3楽章までの音楽にも存在理由があり、フィナーレはそれらの上を行く到達点として屹立する。

考えてみれば、最重量級の第1楽章に続いたのは、それに少しも遜色のない巨大なスケルツォだった。そして第3楽章はそれらと互角以上のアダージョが書かれたのだった。恐るべきベートーヴェンの天才だが、フィナーレは、必然的に、空前絶後の音楽となるのである。空前であることのひとつの要素として、歌詞という新たな情報が加わる。

イントロダクションの後「もっと心地よい調べ」=「歓喜の歌」が独唱と合唱で歌い交わされる。前奏ではチェロとコントラバスで主題が導入され、変奏されたが、今や歌詞が付いて、同じパターンが続く。その中でシラーの詩のかなりの部分が歌い込まれる。「歓喜よ楽園の娘よ、聖なるものよ」「歓喜はすべての人を結びつける絆となる」「ひとりの心の友、妻をもつものはさいわいなり。そうでない者はここから立ち去れ」(この頃、ベートーヴェンは甥カールと生活していた)「すべての被造物に歓喜を」……。

しかし、これまでの到達点としての「歓喜の主題」の「爆発」はない。実はこの後のクライマックスとして周到に準備されているのである。24小節全体に歌詞がつく、いわばフルヴァージョン版「歓喜の主題」で頂点を極めるのであるが、そこへ至る道のりは「行進曲風 alla Marcia」の足どりで始まる。

ファゴットとコントラファゴット、それに大太鼓にリズムが出る。曲は八分の六拍子となっているが、何拍目かはわからない。いや「わからない」というのは楽譜を見ているからで、聴き手は1拍目として聴くだろう。ところが、そうではなかった。

それまで空白だった1拍目が打たれると、八分の六拍子はそれぞれの拍が3で割れる二拍子だから、ここで強-弱の拍節構造が明らかになる。そして、最初の拍は裏だったことがわかるのである。そして八分の六拍子版「歓喜の主題」が出る。ただし、すでに暗示されていた裏拍からの立ち上がりである。旋律の骨格をなす弱拍の音はすべて次の小節の強拍へタイがかけられ、ことごとく拍子のアクセントがずれる。シンコペーションである。

次にテノールが男声合唱を先導し、壮大な行進となって、謳い上げる。シンコペーションは、当然、維持される。

歓呼の声をあげよ

天空の壮麗な秩序を 太陽がめぐるように

兄弟よ みずからの道を突き進め

勝利をめざす英雄のように 喜ばしく

行進が最高潮に達し、テノール・ソロが最高音Bに達すると、にわかにオーケストラが前面に出る。

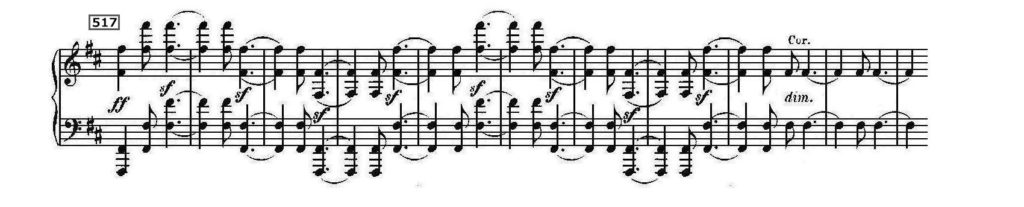

バスに出る音型は「歓喜の主題」の縮小版であり、これに絡みつく上声の主題も一種の変形とみなすことができる。つまり二重対位法的な展開をもたらす2つの主題はいずれも「歓喜」の刻印を受けている。バッハ的ともいえる精緻な手法なのだが、学問性はみじんも感じられない。むしろエネルギッシュな躍動感に満ちている。そうした性格を演出しているのが、シンコペーションの徹底的な強調である。

ここまで潜在的、表面的に一貫していたシンコペーションのリズムは、単に音楽を「生き生きとさせる」だけではない。強拍をタイで隠し、弱拍を強調するシンコペーションは、音楽の規則的な流れに抗する「異物」となる。そもそも音楽の「規則的な流れ」あるいは「拍子に合った進行」は、ずっと続くと、流れ・進行そのものを麻痺させてしまう。われわれの日常でもそうだ。「異物」が発生することで、何でもない日常の営みの尊さに目覚めさせられるのである。シンコペーションは音楽の進行力への目覚めをもたらす。

それだけではない。特にベートーヴェンのように、シンコペーションを sf でこれでもかこれでもかと要求すると、音楽の正規の流れとの「摩擦熱」が発生する。音楽に抗するものと、それをはねのけようとするものの抗争が生じるからである。こうしてエネルギッシュな音楽のうねりが生まれる。ベートーヴェンがそれを極限まで追求した天才であることを知るには、『エロイカ』第1楽章展開部や交響曲第7番フィナーレの巨大なシンコペーションを思い浮かべるだけで充分だろう。

しかし「抗争」は流れをせき止めている強引なもの・邪魔者が音楽に内在することに変わりはない。次のところでついに音楽の前進衝動はシンコペーションに打ち負かされるかのようだ。

音楽はここで停止に追い込まれ、息絶えるのか? シンコペーションの残滓はホルンのFisの持続音に谺する。

すると、その時、シンコペーションがまったく無い「歓喜の主題」の冒頭がロ長調で出る。ん?希望の光が? しかしすぐ後に主題はロ短調となり、「やはり、だめか?」。いや、そうではなかった。ついにニ長調の光輝がまばゆくも差し込み、歓喜は爆発する。200小節以上も続いたシンコペーションは一気に霧散する。

以上をフルトヴェングラーの『バイロイト盤』のすさまじい演奏で。

これだ、これこそが『第9』のあの神秘的な冒頭から目指してきたものだった。第1・第2・第3楽章を超えてつ、いに到達したクライマックス。

そしてフィナーレで高みへ昇るための最終的な達成を演出したのがシンコペーションだった。楽譜上で簡単にいえば、それまで小節線をまたぐタイが行く手を阻んでいたのに対し、「歓喜の主題」の沸騰とともにタイは完全に消える。どこまでも足を引っ張ってきた足枷は外される。その圧倒的な到達感と開放感! ベートーヴェンにおいてはシンコペーションは音楽の「性格」を規定する要素であるだけではなかった。音楽を「構成」する重要な手段となったのである。その集大成が『第9』だった。