希望は光とともにやって来る―ベートーヴェン 交響曲第5番『運命』

交響曲第5番ハ短調の冒頭は「運命」の鉄槌が振り下ろされるような衝撃を呼び起こす。開始法の達人ベートーヴェンといえども、特筆すべき頁である。しかし彼の驚くべき天才は、同じ曲の中に、音楽が突然闖入する冒頭に匹敵し、しかも効果としては対極にある頁も創造した。第3楽章から第4楽章フィナーレへのブリッジである。

第3楽章スケルツォは普通A1BA2の三部形式で、A2はA1がそのまま反復される。ところが『運命』では例外的なことが起こる。単純な反復は避けられ、結果として、Aにリピート記号やダ・カーポといった指示が消えるのである。A2にはA1にあったタタタターの三拍子版「運命のモティーフ」の咆哮もない。ピチカートの歩みの静けさが支配しているのである。そしてフィナーレへ繋がる暗い通路、ブリッジへと入る。

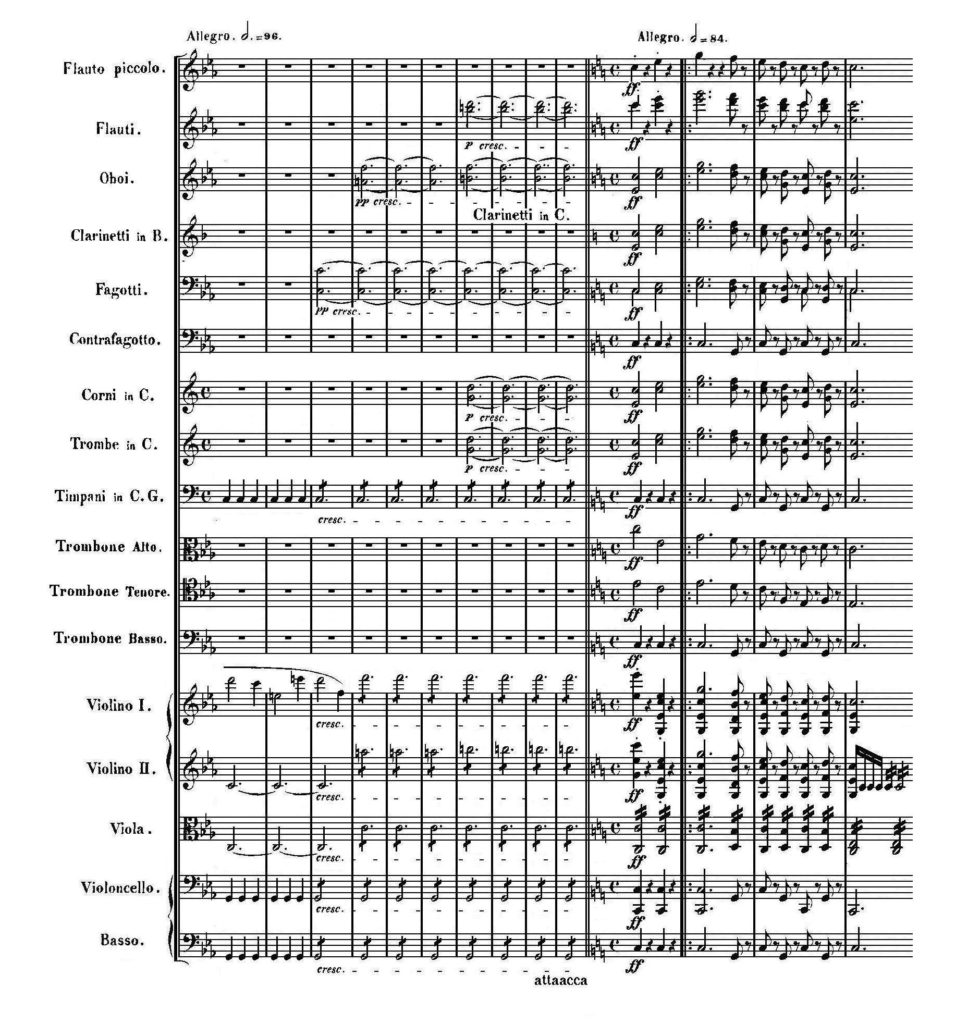

トンネルを先導するのはティンパニが刻む運命のモティーフである。それにしても、スケルツォからの特異な書き方は何を意味するのだろうか。この問いの難易度はそれほど高くなかろう。ベートーヴェンが望んだのは、明らかに、暗いトンネルを抜けてフィナーレに突入するさいの圧倒的な効果を高めることだったはずだ。目指すべきは第4楽章のファンファーレであり、その起点をスケルツォ後半に置いたのである。こうして息を潜めるような道のりをへて、フィナーレが開始されると、巨大な光の渦に呑み込まれる。これまでとは違う世界が啓示されるのである。だからこそベートーヴェンはフィナーレで初めてトロンボーンを導入したのだろう。

トロンボーンは「教会の楽器」であり、世俗的なジャンルでは使用が避けられた。『運命交響曲』とともに、ジャンルの区別、あるいは制約が超えられたとすれば、交響曲はここで教会的な響き、宗教的なものへ接近し、とり込んだといえるかもしれない。ブルックナーの交響曲やマーラー『復活』などへ通じる道が開かれたというべきか。フィナーレはそれまでの楽章を超えて、到達した、救済の響きを奏でる。そこへ至る長い道のりは実は第3楽章のトリオの後、つまりA1BA2のA2から始まっていた。だからこそ、A2は、A1と同じではありえず、暗闇を耐えてひたすら進むようなような音楽となったのだろう。そしてあのトンネルに入る。

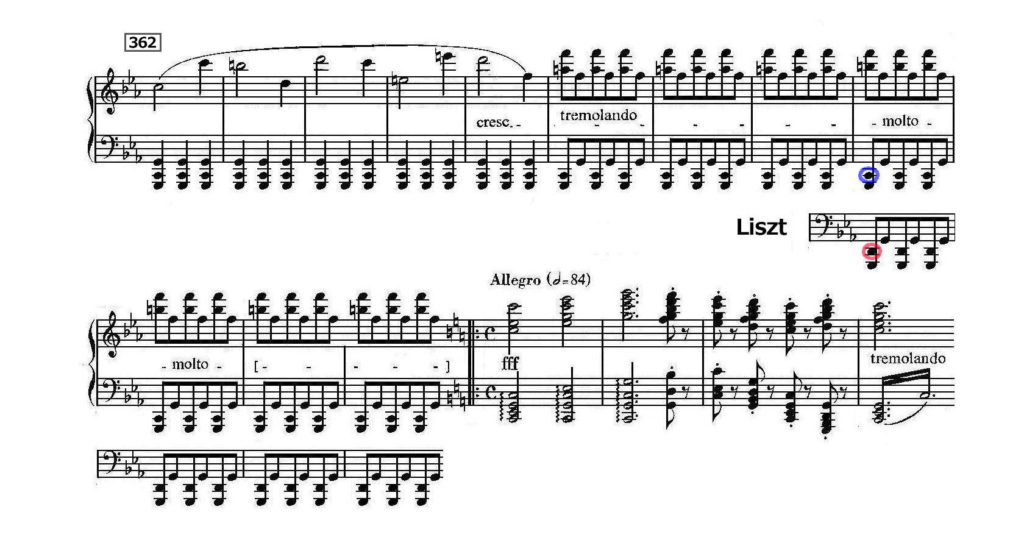

しかしトンネルはそんなに暗かったのか? ティンパニがCを連打する中、バスはAsから下行し、やがてGに落ちつく。第1ヴァイオリンが、スケルツォのテーマで、闇の中を手探りするような動きを見せる。リストによるピアノ編曲版で確認しよう。

実はトンネルの中には、すでに出口からの光が射し込んでいたのだった。ハ短調の闇にハ長調の光明が漏れ、徐々に広がる。それをベートーヴェンはこう書いた。

ハ短調は♭の調号3つである。ハ長調は調号なし。トンネル進行中に、まず345小節目でAsのフラットがとれる(緑)。次に355小節目にEsが(黄)、そして最後に361小節目でBがナチュラルとなるのである(赤)。下のハ短調の音階の楽譜をご覧いただきたい。このAs→Es→Bの本位化の推移は、ハ短調の3つのフラットが順番に消去され(緑→黄→赤)、まさにハ長調へ漸次的に進行するさまを描いている*。

*ハ短調でもHが用いられ(和声短音階)、Hはハ長調と共通しているという指摘もあるかもしれない。それはそうだが、ハ短調のHは、ドミナントG・H・Dを形成するために、Bを半音上げ、導音化させた音なのである。ところが譜例をご覧いただきたい。赤で示されたHは(1オクターヴ上に置き換えられ)Aへ下行している。導音Hならば、短2度上へ限定進行して、Cに解決するはずなのである。ということは、このHはハ長調とハ短調で共通の導音Hではなく、ハ長調の固有音のHということになる。

もう1度、確認しておけば、ハ短調の通路には出口からのハ長調の光が徐々に広がっていたのだった。トンネルを抜けたところで、溢れる光の中に投げ出されるのだが、兆しはすでにあったということ。その意味で、何の前触れもなく音楽が飛び込んでくる冒頭とは対極にあることがわかる。さらに、もっと特徴的な書き方がある。ティンパニである。

ティンパニはトンネルの間中Cを叩き続ける。ソナタ形式の展開部の最後で再現を準備する、いわゆるドミナント・プレパレーションに近い。バスが長々とドミナントを保続する部分で、再現部とともにトニックに解決する。「さあ、再現が来るぞ~」という期待感を盛り上げる常套的な書き方である。だから低音のオルゲルプンクト(保属音)は普通、ハ長調/ハ短調なら、Gである。『運命』のここの場合、ティンパニがGだったなら、フィナーレへ突入する直前で完全な属七の和音G・H・D・Fが形成され、ハ長調の主和音C・E・Gへの圧倒的な解決となるはずだった。ところがあくまでもCなのである。

これは破格ともいえる書法といえようが、ベートーヴェンが意識していたことは間違いない。ティンパニのCはヴィオラやファゴットによっても補強されているからである。かくして最後の4小節は属七の和音G7に主音Cが混入するという何とも不協和な響きとなる。「ソ・シ・レ・ファ」+「ド」という、「解決待ち」と「解決済み」が同時進行するという緊張感溢れる響きである。

明らかにベートーヴェンは第4楽章への突入で常套的な「ドミナント→トニック」「礼→着席」の進行を望まなかった。緊張の鬱積とそこからの解放というイメージではないようだ。確かにトロンボーンなどの新しい楽器が響き渡り、フィナーレで別格の世界へ突入する。だが単純に闇が転じて光にというものではない。そのことは、すでに見たように、ハ短調からハ長調への漸次的な進行というハーモニーの側面も暗示していた。フィナーレの光はトンネルの中をも照らし、次第に炎は大きくなっていったのだった。

それと同じように、第4楽章の主音Cは基礎低音としてずっと保持されていたのである。まるで艱難辛苦に耐えながらも希望の光を絶やさないかのようにである。光は、突然、偶然にやって来るのではない。どんな時も、希望を抱き続けることによってのみ、希望は実現するのだ、というかのように。希望は光とともにやって来る。

ちなみにリストは『運命』をピアノ編曲するにあたり、Cの意味に深入りしなかったようだ。常識的な普通の書き方にしてしまった。ベートーヴェンのCをDに置き換えたのである。