「生は暗く、死もまた暗い」……それでも音楽は続く―『魔王』と『大地の歌』

中国古典の無常観・厭世観がマーラーによって息を吹き返した。『大地の歌』では、時代を超えて、生の儚さを見つめる者の思いが吐き出される。

その基調を決定するのは、第1曲「大地の哀愁に寄せる酒の歌」(詩は李白「悲歌行」に拠る)だろう。「生は暗く、死もまた暗い」というフレーズが繰り返されるが、それは第1曲のみならず、全曲のモットーだったかもしれない。

そこに、明白に、シューベルのあのバラード『魔王』D.328の影響が見てとれる。

「お父さん、お父さん、魔王が……」

「生は暗く、死もまた暗い」は3度現れる。旋律線はほとんど変えることなく反復される。ただし繰り返されるたびに、キーが高くなる。明らかにマーラーは『魔王』を熟知していた。

シューベルトの『魔王』では、熱に浮かされた子供を、魔王は自分の世界、つまり死の国へ連れ去ろうとする。魔王は時には誘惑者のように、時には強奪者のように、獲物に迫る。子供は敏感に3度反応する。「お父さん、お父さん、魔王が……」。

シューベルトのバラード『魔王』の創作の戦略のひとつがここにあったことは間違いない。めまぐるしく転調を重ね、長調と短調を行き交い、あるいは調的に不安定な領域を織り交ぜながら、子供の悲鳴は徐々に高まる。

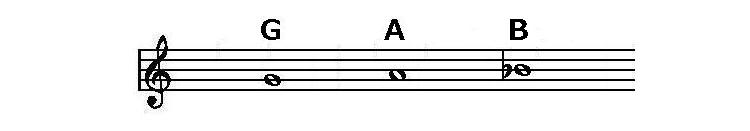

上の譜例では調号で示したが(原曲では臨時記号)、1回目はト短調、2回目は長2度上のイ短調、3回目は短2度上の変ロ短調となる。主音で示すと、下のようになる。調性が上昇しており、これを「調的クレッシェンド」といっておこう。

調が上に移るということは、ただ音が高くなるだけではない。緊張が高まり、音色が張りつめ、声は緊迫感を帯びる。子供の怯えた悲鳴は助けを求める絶叫に達する。

シューベルトの構想には言葉との関連もあったに違いない。というのも、1回目の歌詞は「(お父さん、お父さん)魔王の囁きが聞こえないの?」と歌われる。2回目は「魔王が見えないの?」。3回目は「魔王がぼくを掴む」となるのである。

「聞こえる」→「見える」→「掴む」、すなわち「聴覚」から「視覚」のレヴェルへ、そして最後は「接触」へと存在のリアル度が高まっている。調的クレッシェンドは状況の切迫へ完璧に対応しているのである。

18歳のシューベルト、恐るべし。

ここが違う、キーの上げ方

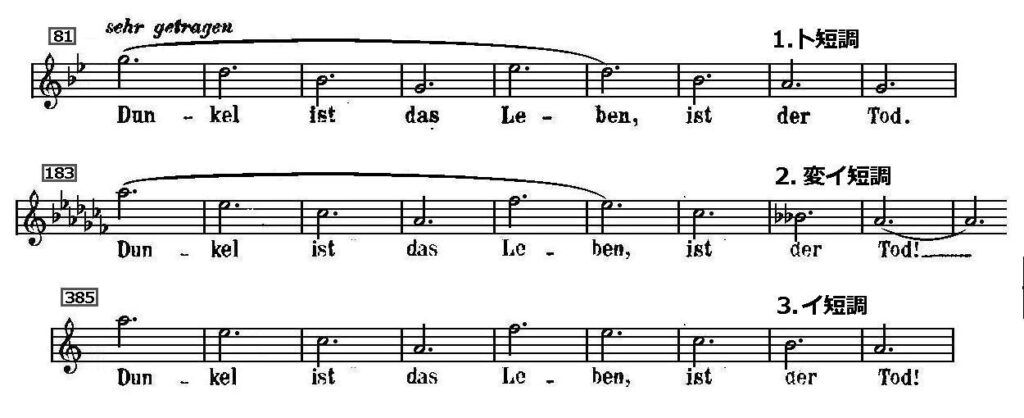

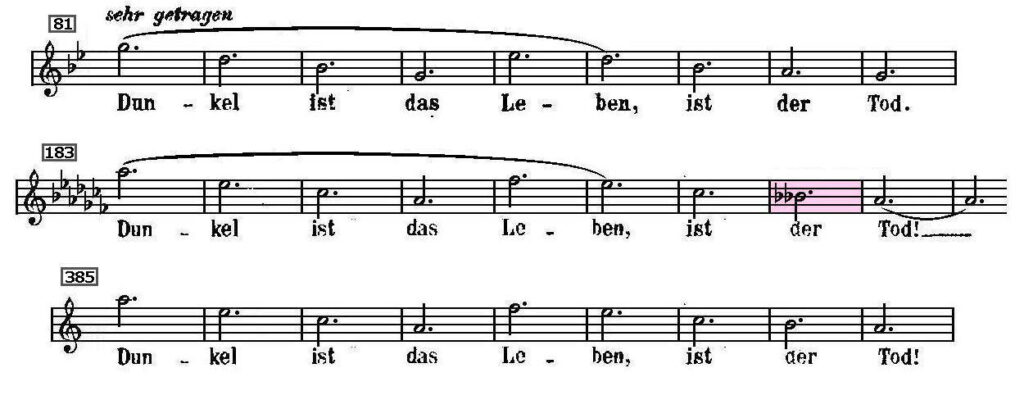

「大地の歌」第1曲の3回の「生も暗く、死もまた暗い」も譜面で確認しておこう。ここでも調号で記譜する。

テノールが想定されているためだろう、『魔王』と同じく、『大地』でも1回目はト短調である。そこから2度ずつ上昇する。ただしシューベルトが長2度→短2度だったのに対し、マーラーは短2度→短2度と規則的に高まる。こうして3度目は『魔王』が変ロ短調となるのに対し、『大地』では半音低いイ短調となる。ちなみにイ短調はこの第1曲の主調でもある。

シューベルトが、規則的な短2度上昇ではなく、ト短調→イ短調への不規則ともいえる長2度を織り交ぜた理由は理解できる。そうしないと、マーラーのように、変イ短調という♭×7のあまり普通でない調を使わなければならなくなるからである。むしろト短調(♭×2)→イ短調(調号なし)という、より穏当な調を選択したのである。理論的な厳密性さを追求するより、現実性を選んだというべきか。後年のシューベルトなら変イ短調も視野に入っていたかもしれない。

しかしマーラーでもいっそう重要なのは、歌詞との関連である。彼はただ旋律を移動させただけではなかった。

調的クレッシェンドでのマーラーの創意

『魔王』では状況に応じて歌詞が刻々と変わるのに対し、マーラーの「生は暗く、死もまた暗い」は決して変わることなく、あたかも神託のように告げられるのである。

しかしマーラーはキーの上昇とともに、微妙な表現の違いを示唆したようだ。もう一度譜例を引用する。

ざっと見て、1回目には「充分に音を保持して sehr getragen」とあり、2回目と同じく6小節目までの長いスラーがかかる。スラーは3回目はいっさい無い。細かいようだが、最後の「死 Tod」には1回目は「.」、2回目・3回目は「!」が置かれる。そして2回目は Tod は2小節引き延ばされる。これだけでもニュアンスの違いがある。

歌詞は同じでも、歌う心のありようは違う。歌い手はここからどうか解釈するか。

しかしマーラーはさらにそこにもう一筆加えた。2回目の赤の小節をごらんいただきたい。ここだけ第2音を半音下げたのである。こうしてダブル・フラットとなった。理論的にいえば、属七の第5音をフラットさせたのである。

ここからどういう効果が生じるか。主音への普通の解決・決着ではありえない。フラットは下方へ向かおうという音の意志を表す。こうして無気力に下行して主音へ同化するといった特別な表現となるはずである。わたしなど鍵盤上の正確な音より若干低い音程を想定してしまう。

ここの表現・音程はむずかしい。ひとつの美しい例としてショルティ盤のルネ・コロの歌唱をあげておこう。

あくまでもわたしの解釈だが、1回目は、現実をある程度客観視するかのように、過剰な表情はつけない。2回目はニュアンスがもっとも濃密である。「生は暗く」までは1回目と同じだが、「死まで、死までが暗いとは!」という想念がわき上がる。だが吸い寄せられるように闇に呑み込まれ、それでも無念の思いが後ろ髪を引く。どこにも救いはない。

3回目はスラーが消え、ニュアンスの指示はいっさい無い。マーラーとしては珍しいといわなければならない。だが指示が無いことも指示である。ここは表現ではなく、意志が秘められているのではないか。そうだ「生は暗く、死もまた暗い」。それが人間の宿命というものなのだ。諦めと受け入れが交錯し、しかしそこに万感の思いがほとばしる。

でもはもっとも表現的といえる2回目をなぜ最後に置かなかったのか。調的クレッシェンド同じく、表現のレヴェルの頂点を最後にもっていくべきではなかったか。

だがマーラーはそうしなかった。その理由は、おそらくは最後の「受け入れ」によって、あるいはそれのみによって、続く第2曲から終曲「告別」までの音楽が成立するからだろう。第1曲の最後は自暴自棄の覚悟かもしれない。どこも真っ暗、でも音楽は続く。

完結したバラード『魔王』と交響曲の第1曲の違いがそこにある。いうまでもなく、マーラーは表現の耽溺者であるだけでなく、構成家でもあった。

なお、今回、何種類かの演奏を聴いてみて、意外なことに?もっとも納得がいったのは、往年の名盤ワルターの名盤におけるパツァークの歌唱ではないかと思った。2回目の音程の正確さ、そして3回の表現の歌い分け。やはり一聴の価値がある。最初から。

秋の夜長に、テノールの聴き比べをするだけでも、盃がすすむかも。