シューマンが見た夢―「トロイメライ」の作曲、演奏、鑑賞のための総合的アナリーゼ

ある時、クララが手紙でこんなことをシューマンに書いてきたという。「わたしって、時々、あなたには子供のように見えるでしょう」。その残響がシューマンの中に谺していた。彼の心に跳ね返り、共鳴していたということである。そんな谺の織りなしから生まれたのが『子供の情景』だった(1838年3月17日の手紙より)。シューマンの中にも子供が棲んでいた。

『子供の情景』は子供の生活を切りとったさまざまな情景の描写なのではない。むしろ「子供心を失わない大人」のための曲集なのである。シンプルで易しい曲たちには凝縮された「音楽」が溢れている。ショパンの『前奏曲集』作品28にも匹敵する作品といえよう。そして「夢」「夢想」を意味する「トロイメライ」はもっとも有名な曲となった。

「トロイメライ」についてはたびたびいろいろなところで書いてきた。しかしトピックごとの断片的な言及だった。だからひとまとめで書いておく必要性を感じていた。そうすれば曲の全体像が浮かび上がるだろうし、新しい視点を盛り込むこともできる。さっそくやってみよう。

曲集の中の「トロイメライ」

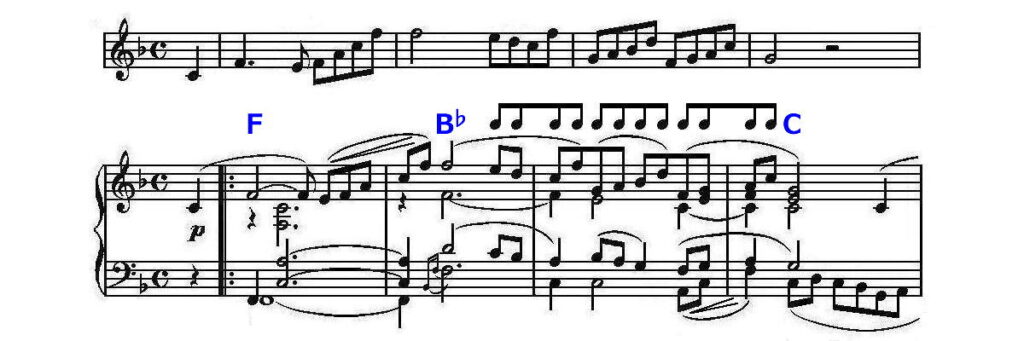

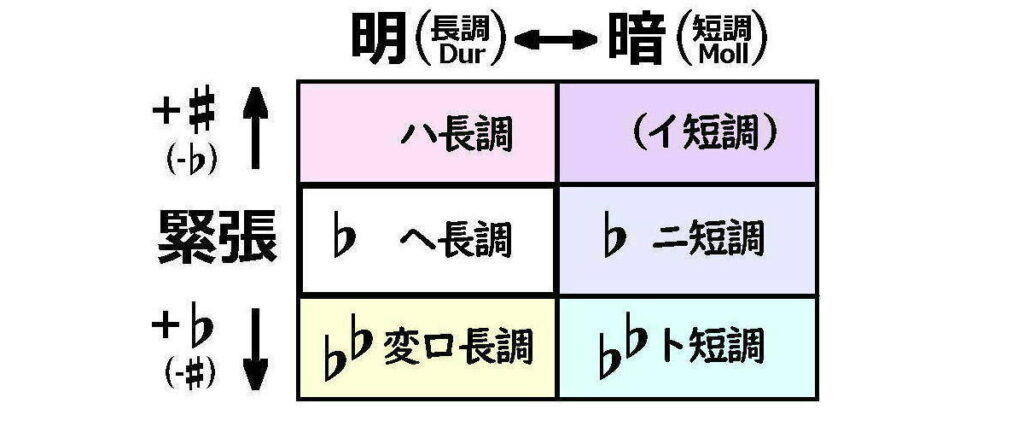

作品番号15が与えられた『子供の情景』は全13曲からなり、「トロイメライ」は7曲目に置かれている。第1曲「異国より」は♯1のト長調。曲が進むにつれてシャープが増える方向へ進み、第6曲「大事件」で♯3のイ長調に達する。そして次の「トロイメライ」で♭1のヘ長調へ一挙に移る(下図参照 長調「赤」短調「青」で示す)。

シャープ方向は緊張・高揚であり、いわば音楽が「外に向かう」。そして到達したイ長調からヘ長調へと3度下へ落ちる。それはロマン派が曲の要所で好んで使った3度転調にほかならず、外の世界に対して内面世界を開示する。曲の中でのロマン的な調の配置を、曲ごとの配列にも応用しているのはいうまでもない。

前曲と「トロイメライ」の調の配置が「外から内へ」を意図しているのは明らかであり、それは「大事件」から「夢」への転換そのものとなる。

なお13曲の中でもう一カ所、突飛な調配分に見えるところがある。調号なしの第9曲と♯5の第10曲である。しかし、実は、これも3度の関係にある。嬰ト短調は、エンハーモニックでいうと、変イ短調である。変イ短調は♭7であるため、調号が少ない異名同音の嬰ト短調で記譜されたのである。こうして第9曲の「ハ」と第10曲「変イ」がまさに長3度下となる。第6曲「イ」と第7曲「ヘ」の関係とまったく同じである。

ただし第10曲の場合は長3度下の短調となった。なぜなら第7曲「夢」への沈潜は長調でよかったが、「むきになって(Fast zu ernst「生真面目」)」というタイトルで表される曲の性格は短調がふさわしかったからである。とはいえ、木馬で遊ぶ前曲から、窮屈なこだわりに固まるような音楽への転換は、やはり「外から内へ」なのである。

外の世界から内の世界は3度下降で、内の世界の性格によって長調か短調が決まる、ということである。

それにしても第7曲「トロイメライ」は曲集の真ん中に位置し、シューマネスクな夢の世界がひたすら広がる。踏み込んでみよう。

「トロイメライ」は夢

「トロイメライ」の旋律は虹のような美しい弧を描く。最低音からフレーズを立ち上げ、一息ついて頂点へ登りつめ、エネルギーを放出するようになだらかに下行する。音楽の動的力学においてきわめて自然なアーチ状のフレーズともいえる。しかし構造的には自然どころではない。

もしも「トロイメライ」の元型ともいえる旋律があるとしたら、次の譜例の上のようになるかもしれない。実際の旋律と比較してみよう。

決定的な違いは、完成稿は1小節目の最初の音が1拍長いことにある。結果として、旋律の頂点であるF(二分音符)は次の小節の2拍目にずれ込んでしまった。そのしわ寄せはフレーズ最後の音Gにまで及ぶ。すべてが1拍分後方へ移動しているのである。上の「元型」にはそんな「ずれ」はなく、きっちり4小節に収まっている。

旋律の引き延ばしはハーモニーにまで影響を与えた。F(Ⅰ)からB♭(Ⅳ)への最初のコード・チェンジも、旋律の頂点と同じく、第2小節の2拍目へと移動するのである。フレーズ最後の和音Cも同じである。普通、作曲する時は、小節単位でハーモニーを想定するだろうが、「トロイメライ」では小節線を超えて音楽が広がる。

周知のように、一定の拍をひとつの単位として小節線で区切り、反復するのが拍子である。小節内を流れるエネルギーは、1拍目にしたたり落ちて、拍を刻みながら、次の小節の頭に流れ込む。こうして小節の頭に「強拍」が生じる。この強拍の規則的な周期に忠実な音楽が、拍子に合った音楽といえる。あの元型のような音楽である。

またこういういい方もできる。英語では時間 time には「拍子」の意味もあるが、正確にいえば、拍子とは管理された時間といえるだろう。たとえば4秒を単位として、小節線で区切り、繰り返す。|1234|1234|……という具合である。五線紙の裏にはこんな時間のシステムが潜在しているのである。

これはいわば時計の時間であり、それを表すのが小節線である。客観的な時間といってもいい。

「トロイメライ」の場合、音楽が客観的な時間から遅延したり、ずれたりしながら揺れ動いていることになる。これはどういうことか。時計の時間とは異なる時間が存在するということである。主観的な時間である。

客観的な時計の時間によってわれわれは生活しているが、そこに生きているわたしの内なる時間というものもある。この個人的な「生きられた時間」は時計の針の進行とは別の体感をもつ。それがまさに夢である。なぜなら夢とはわたしの内面の営みだが、それは主観的時間の息づかいにほかならないからである。

拍子から自由に、柔軟に紡ぎ出される「トロイメライ」は、まさに「夢」そのものなのである。

よどむ夢

旋律と小節線がずれているなら、1小節目だけを四分の五拍子として記譜すればいい。そして次の小節から四分の四拍子に戻せばいいではないか。そうすれば帳尻が合う。そういう議論があるかもしれない。しかし事はそう単純ではない。

拍節構造が複雑だったり、曖昧に見えるシューマンの譜面を、変拍子のように、小節ごとに拍子を変えて、強拍と弱拍に合理化?することは、シューマンの音楽を非シューマン化するに等しい。。

逆にこう問うてみよう。もう一度、先の譜例をご覧いただきたい。上の「元型」がつまらないとしたら、理由はどこにあるのだろうか。小節線の支配が圧倒的に強いことだろう。いわゆる「縦割り」の音楽なのである。たとえばフレーズ後半の下行ラインでは、八分音符4つの3グループが完全に小節線どうりに進行する。強拍と弱拍が整然と並んで降りてくる。

ところが完成版はどうか。スラーの位置を確認するだけで、効果は歴然としている。実のところ「トロイメライ」は小節線を越えたスラーがやたらと多い。こうして強拍の周期性を乱すアクセントの移動、すなわちシンコペーションの効果が生じる。「トロイメライ」はまさにシンコペーションの塊のような音楽なのである。

特に後半の下行ラインでは、八分音符4つは小節線をまたいで2+2で組み合わされ、そこにスラーがかかる。すると小節線の機械的なアクセントからはずれた微妙なたゆたいが生じる。ストレートな下行というより、ひらひらと揺れながら舞い降りるかのように、である*。

*アーノルド・シェリングはハーモニーが変わるフレーズの頂点Fをどうしても小節の頭に置くべきだと考えた。だから冒頭3小節から|5/4|3/4|4/4|……と変拍子で考えた。2小節目からすぐ四拍子に戻さなかったのは、フレーズ後半の下行ラインで小節線とスラーがすれる面白さを認めたからであろう。(ドイツ語版 Wikipedia)

あの元型が忠実に従っていた拍子の規則的なアクセントの交替は、音楽の「身体性」「運動性」の源ともいえる。シューマンはそれを打ち消すことで、音楽の動的な性格を鎮めようとしたのである。その志向は最初の小節の一拍の引き延ばしから始まっており、フレーズの頂点は弱拍に移動してしまう。こうして音高上の到達点と拍節上の重心は一致せず、クライマックスは不発に終わる。

しかしこのはぐらかしは心地よい。弱拍で音楽が広がる。まるで無重力のよどみのようである。「トロイメライ」では夢はよどむ。

もつれる夢

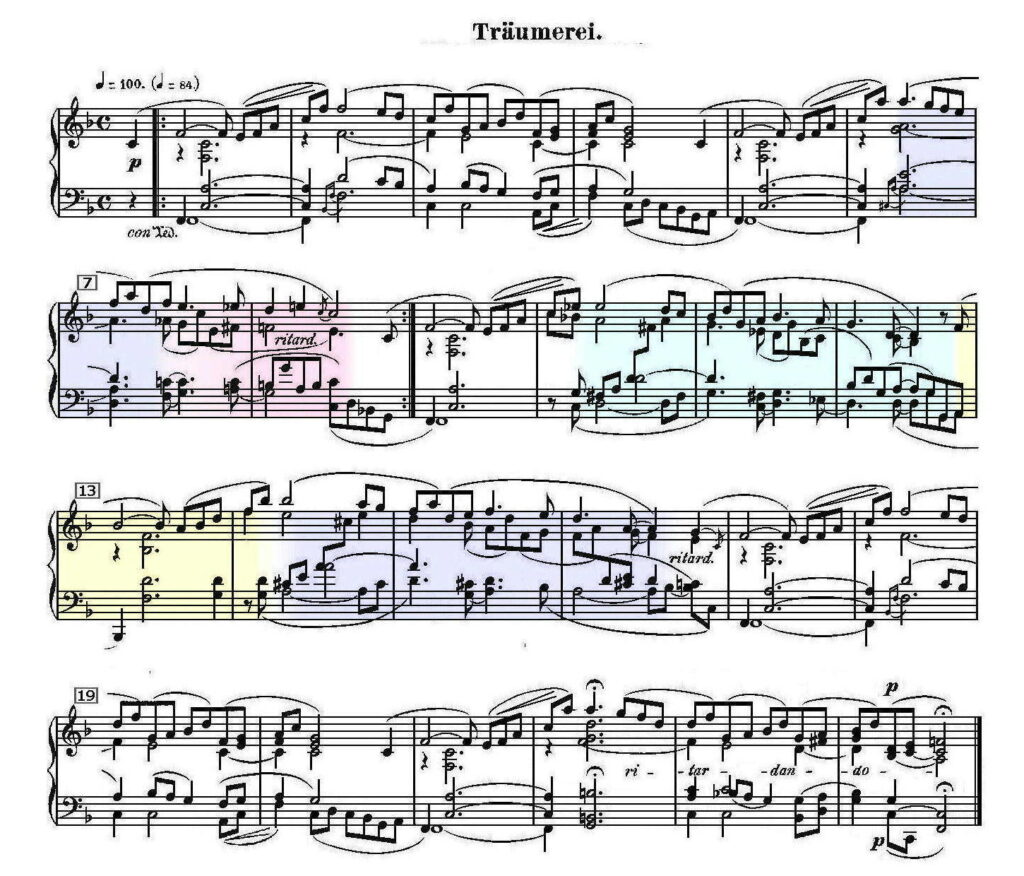

「トロイメライ」は最初の4小節をただ繰り返しているのではない。冒頭8小節は半終止の4小節と全終止の4小節からなる。これらは基本的に同じ旋律線なのだが、一応AとBとしておこう。全体の構造はAB1B2B3AB4となる。Bは刻々と変化し、全体は4×6=24小節となる。

4小節は基本的に同じ旋律線だと書いたが、問題は伴奏、あるいは左手の書法である。シューマンはモーツァルト風のド・ソ・ミ・ソといった簡易伴奏型も、ショパンのようなアルペジオも書かなかった。このこと自体が、推進力を削いだ、音楽の静的なたたずまいへの志向が見える。和音の音で一定のビートを刻むと、おのずと音楽の動きが活性化し、基本テンポが明確となる。シューマンはそうしたくなかった。

シューマンの回答はいかにも彼らしいものだった。冒頭からの16小節、AB1B2B3までを見てみよう。ここでは主旋律、およびそれに平行する旋律的声部や、模倣的な声部を簡略化して記してある。

シューマンは主旋律に対して別の旋律が同時進行するような書法としたのだった。要するにポリフォニックなスタイルである。バッハのような厳格なポリフォニーではない。つまり、独立性の強い複数の旋律が絡み合い、旋律的な横の線と和声的な縦の線の調和を追求するものではない。あくまでも和声的なテクスチュアなのだが、ポリフォニックな要素がちりばめられるのである。

しかしポリフォニックであること、多声的であることは、音楽の情報源である旋律素材が増えるということである。聴くべき「旋律」と、それを支えはするが、特に聴く必要もない「伴奏」に峻別できるホモフォニーとは比較にならないほど情報量が豊かになる。

最初の4小節を見てみよう。旋律のアウフタクトCから1小節目頭のFの動きは、すぐに一拍遅れて左手のF-Cへの模倣的に受け継がれているように見える。すでにポリフォニックなものを予感させるのである*。そして2小節目からはテノールに対旋律が入る。上声に1オクターヴと3度下をつけているようだが、徐々に独立した動きとなる。最終的にそこにバスが加わる。

*冒頭の右手のC-Fに対して1拍遅れの左手のF-C(実際にはC・F・A・Cの和音)が模倣的だとしたら、テンポはイン・テンポであるべきだろう。冒頭から基本テンポを欠いたルバートを多用すべきでないということになるだろう。

さらにシューマンは以上の4小節をただ繰り返すことはしなかった。Aから続く推移を見ると、B1、B2とポリフォニーは徐々に濃密となっているのである。夢は絡み合い、もつれる。

もつれはB2で最大となり、続くB3の後に最初のAが戻ってくる。もつれはゆるみ、終止に向かう。声部の絡み合いの密度が構成的な役割を果たしているともいえよう。

色とりどりの夢

しかし、いかにフレーズ構造を精妙化し、テクスチュアをポリフォニックに織り上げたとしても、それだけなら「トロイメライ」はもたなかったろう。何といっても基本となる4小節を6回、リピートすれば8回、繰り返すだけの音楽だからである。そこで「トロイメライ」を音楽として成立させるもうひとつの方法が重要となる。転調である。

「トロイメライ」は近親調転調の好例といえる。たとえばB1(5-8小節)の後半ではニ短調に触れ、すぐにハ長調に転じる。転調では、ある調の主和音(トニックT)へ誘導・解決するドミナントDの存在が決め手となる。いわゆるドミナント進行であり、上の例ではニ短調のドミナント7[Cis・E・G・A]とハ長調のドミナント7[G・H・D・F]がそれぞれの調へ方向づける。

和声経験者はこれは「借用和音だ」というかもしれない。分析ではいちいち転調ととらず、主調からの一時的な調の揺れとみなす。しかし一時的であれ、揺れであれ、ドミナントを介した転調であることに変わりはない。音楽思考の便宜や分析の手続き上の問題と現象それ自体を混同すべきではない。

実際、和声に詳しくない人でも、6小節目でさっと影が射すのを、つまり転調を感じるだろう。いや和声学を知識として学習している人より、感じるかもしれない。

近親調とは主調を中心に、♯か♭がひとつ増える調、及びそれぞれの平行調である。平行調は主調が長調の場合、短調、主調が短調の場合、長調となる。

問題は楽典的な知識ではなく、これらがどのような性格を帯びるかである。一般化していえば、長調と短調は「明るい」「暗い」という色彩の変化をともなう。そして♯方向は緊張、♭方向は弛緩を呼び起こす。つまり主調を中心として明・暗と緊張・弛緩の5種類の組み合わせが生じるのである。下の図はそれらを便宜的に色づけしてみた。

「トロイメライ」では♯+1の平行調であるイ短調はない。だから4つの近親調を遍歴することになる。楽譜で全体を示すとこうなる。

「トロイメライ」の大きな魅力のひとつが調の揺れが織りなす虹色の変化だろう。心は常に移ろう。夢は色とりどりに花開くのである*。

*ハーモニーについてもう一言加えておこう。22小節目のフェルマータが付いたG・H・D・F・Aの和音を特に重視する解説があるようだ(たとえば YouTube「トロイメライ(解説)&.子供の情景」仲道育代 https://youtu.be/TZ69mwSZt7o?t=114 など)。解釈、印象については自由であるが、正確を期しておきたい。この和音はいわゆるドッペルドミナントであり、決して「異常」ではなく、「ハ長調の和音」というより、ヘ長調のドミナントⅤを支配する和音とみなされる。だからハ長調へ転調しているとはみなさない。ただ、古典作品でも見られるが、若干、希なのは、トップの音をAに置いた9thの基本形で用いられていることかもしれない。美しい響きのテンション・コードとなっており、文学的、心理的な想像がそこから膨らむことだろう。ただ機能として見れば、ドッペルドミナントは調性音楽のキメのところで用いられる和音であり、ドミナントを確定することで、曲を収束させる足場を固める。「トロイメライ」の用法はまさに典型的である。

夢の軌跡

「トロイメライ」がいかに自然に聞こえようと、よく見ると自然発生的な素朴さからはほど遠い。むしろおそろしく手の込んだ仕掛けや裏技の連続であることがわかる。それにもかかわらず、あくまでも自然に聞こえるというのがシューマンの匠の技のすごさなのである。

こういういい方もできるかもしれない。「トロイメライ」はきわめて知的に練り上げられ、精緻に組み立てられた作品である。しかしガラス細工のようなたたずまいにもかかわらず、決して冷たくはない。知的であって、同時に、深く人間的な魂の響きとなっているのである。つまりシューマンそのものともいえる音楽である。

というのもシューマンにとって夢見ることは生きることだっただろう。特に1838年はクララとの将来が厳しい現実に直面した時期だった。

そんな時に生まれた「トロイメライ」は色とりどりの夢がよどみ、もつれる軌跡をなしていた。そして、夢であるがゆえに、そこには光が射しているのである。