自然から育った大樹の交響曲―ヤナーチェク『シンフォニエッタ』

初めてスコアを開いた時、思わず笑ってしまった。ヤナーチェクの『シンフォニエッタ』冒頭である。

でも笑った後で、ちょっと気恥ずかしくもなった。曲を聴いてこのスコアが頭に浮かばなかったとは、何聴いてたんだ。まあともかく、おかしかった。

あっけらかんとした5度の平行進行のオン・パレードだったからである。テノール・チューバのパートをご覧あれ。和声法では禁則とされる「連続5度」の氾濫。かっこいい! かつて和声法で苦しめられた進行だ。それがどうだ。やってくれた!

五音音階―民謡の響き

和声の先生はこれをどう見るか。規則にはオタク的に詳しいが、歴史には疎い理論の先生は少なくないかもしれない。近代以前は、平行5度がむしろ規則だった時代がある。ドビュッシーだって、これ見よがしに使っている。「なぜだめなんだ? こんなに美しいだろう?」といわんばかりに。

ヤナーチェクはもっと徹底していた。5度の平行というと、中世のイメージを醸し出す(ドビュッシー『聖セバスティアンの殉教』冒頭など)。だがここではもっと根源的な原始の声が吠えるようだ。

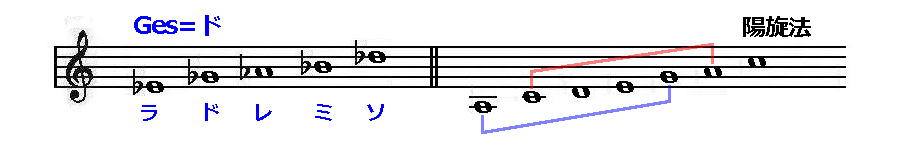

『シンフォニエッタ』第1曲「ファンファーレ」の冒頭で使われている音を音階的に並べると、譜例左のようになる。

完璧な五音音階(ペンタトニック)である。ここで♭だらけの譜面と移調楽器の二重苦から逃れるために、変位記号のない音符で考えてみよう。五音音階の基本ともいえるのはドレミソラだろう(譜例右 赤)。「ド」の5度上の「ソ」、ソの5度上の「レ」、レの5度上の「ラ」、ラの5度上の「ミ」、これらの5度重ねの音を音階にした音組織であり、それゆえ自然発生的ともいえる。

完全5度での音の算出はピタゴラス音律の原理でもあり、古代中国では宮(ド)、商(レ)、角(ミ)、徴(ソ)、羽(ラ)の階名で呼ばれた。ドレミソラは世界中の民謡にも広く遍在している。ポピュラー音楽でも同様である。この五音音階を陽旋法という。

陽旋法ドレミソラをラから始めるとラドレミソの音階となる(譜例 青)。これはちょうどドレミファソラシをラから始めたラシドレミファソ、つまり長音階と短音階の関係と同じである。さてそこで「ファンファーレ」で使われた音のGesを移動ドの「ド」として、各音を読んでみよう。ラドレミソと読めるのである。いうまでもなく、音階全体の高さが違うだけで、音の相対的な関係は同一である。

東川理論でいえば、ドレミソラは陽旋法で主音をドとするということで「陽類ド旋法」、それに対して主音をラとするのは「陽類ラ旋法」となる。ヤナーチェクが「シンフォニエッタ」の冒頭で使ったのは陽類ラ旋法だった。これは民謡音階ともいわれる。ただ主音ドの位置をGesとした民謡音階である。

ハーモニーは「壁紙」

音のシステムではなく、ハーモニーのデザインではどうなるか。明らかに冒頭では五音音階に含まれるEs(移動ド:ラ)、Ges(ド)、B(ミ)の三和音が基本となる。音階のほかの音As(レ)、Des(ソ)がそこに混入して、面白い響きが生まれる。

ヤナーチェクは三和音を捨てなかったということである。だがそれは近代以降の西洋音楽に追随したからではなかった。三和音のスキームはすでに五音音階にもある。そして五音音階はドレミファソラシの七音音階より起源が古い*。つまり三和音の使用は西洋音楽の「後」ではなく「前」への遡及を意味する。そこにあるのははヨーロッパ形成以前のより原初的・普遍的な世界である。だからヤナーチェクの音楽はどこか懐かしい。

*ドレミソラドをヨナ抜き音階ということがある。ドレミファソラシドの第4音ファと第7音シを「抜いた」音階という意味である。しかし発祥からいえば、むしろドレミファソラシが「ヨナ足し音階」なのである。

西洋音楽との決定的な違いは、和音の連結法にある。ベートーヴェン的な古典和声法のシンタックスは徹底的に無視、回避されるのである。こうして機能和声の法則とは無関係にハーモニーが移り替わる。2回のコード・チェンジを経て、34小節目のアレグロからは主音Eの陽類ド旋法(ドレミソラ)となる。

ハーモニーはただ響きを豊かにし、音の大伽藍を作り出しただけではなかった。機能和声で特筆すべきは、ドミナント→トニックのいわゆるドミナント進行を中心に和音を構築し、終止のさまざまな強度やニュアンスをシスティマティックに創出したことにある。こうして、生きた文章のような句読点を音楽に可能とした。いわば音楽を構文化したのである。

そうした法則から解き放たれると、ハーモニーは色彩の要素とならざるををえない。だから「シンフォニエッタ」でも、ハーモニーは旋律やリズム的素材の背景のような役割を演じる。和音が変わると、背景もぱっと変わる。ハーモニーはいわば音楽の「壁紙」となるのである。これはいわゆる国民楽派といわれるドヴォルザークやグリーグ、シベリウスほかの民族主義的音楽の特徴のひとつでもある。

再び「ファンファーレ」に戻ると、ティンパニは冒頭からGesとEsを執拗に叩き続け、ドローン風でもある。こうして19小節間、リピートすると38小節間、コード・チェンジなしのワン・コードの音楽となる。べらぼうといわざるをえない。西洋音楽の作曲家なら怖くてできないだろう。

だからこの曲ではティンパニが大活躍する。和声の変化の乏しい音楽では進行力の支えを欠くことにならざるをえない。そこでリズムを強化する手段として打楽器がものをいうのである。

フィナーレをどうするか

「ファンファーレ」の最後は華々しい金管の吠え声にティンパニの轟きで断ち切るように終わる。西洋音楽の終止形はない。『シンフォニエッタ』の第1曲ならそれでもよかった。前奏曲のような音楽だからである。次へ続く音楽である。

オペラの一場面のような第2曲は「城塞(シュピルベルク城)」と名づけられている。最初にオーボエで出る主題の音型は「ファンファーレ」のテノール・チューバの縮小型であり、『シンフォニエッタ』の構想の起源が第1曲にあったことを想わせる。第3曲「修道院(ブルノの王妃の修道院)」はバスのB→Es(移動ド:ソ→ド)の動きとともに静かに消えていく、調性の香りはあるが、導音はない。第4楽章「街路(古城に至る道)」はリディア風の音程が耳につくスケルツォである。

……と続いたところで、フィナーレが来る。第5曲「市庁(ブルノ旧市庁舎)」である。そこで困った。曲全体の締めくくりでもある終結をどう決めるかである。

西洋のドミナント進行による終止法は音楽を「。」できっちり終える機能があったのはいうまでもないが、その含意するところ、イメージはさらに広がる。たとえば大いなる終止は「肯定」「勝利」といったある種の意味を感覚的に呼び起こす。

たとえばマーラーの第1交響曲のフィナーレを想い起こすとよい。マーラーは周到にドミナントをバスに置き(オルゲルプンクト)、長々と解決待ちの宙ぶらりん状態にして、曲を盛り上げる。こうして壮大なクライマックスの白熱の頂点でトニックへの解決が来る。緊張は爆発的に解放される。「見よ! 主人公はすべての艱難から解き放たれたのである!」。まあ多かれ少なかれそんな感じであり、常套的である。

ところがヤナーチェクの和声スタイルからはこうしたクライマックスはつくりえない。しかもマーラーみたいなことをやったら、見え見えの調性音楽と化してしまう。気恥ずかしい。

だが謙遜して「シンフォニエッタ」=小交響曲と名づけたかもしれないが、何といっても5楽章からなるシンフォニーなのである。ある世界観を表出すべき音楽なのである。文明社会の原野ともいえる自然に美と真実を見た作曲家として、交響曲の最後に偉大な「肯り」を表明したかったかもしれない。そこでヤナーチェクはどうしたか。

フィナーレの最後の最後で「ファンファーレ」が舞い戻る。わくわくどきどきの展開である。弦楽器も参加して、感動的な終盤となる。しかし、というか、だからこそ、第1曲と同じ終わり方はできなかった。ヤナーチェクは「ファンファーレ」にはなかったアダージョの7小節を最後に置いたのだった。ハーモニーだけで勝負する7小節である。

素晴らしいではないか。「ソ・シ・レ」→「ド・ミ・ソ」の西洋臭さもない。

野生と西洋の融合

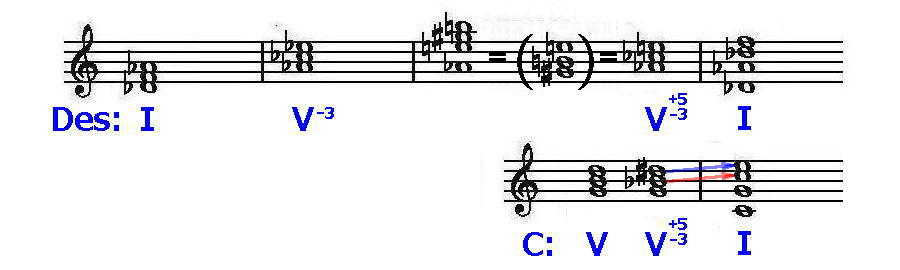

アダージョでのハーモニーを見てみよう。調性は変ニ長調、和音は4つである。最後の2つの和音に関してはハ長調でも併記しておく。

ヤナーチェクの記譜は♭と♯が混在していてわかりにくい。特に3つ目の和音がそうだが、スコアの音をそのまま拾うと、As、E、Gis、Hとなる。しかし異名同音でAs=Gisと読み代えると( )で示した和音、ホ長調のⅠの第Ⅰ転回形のようである。しかしこれでは最終和音との関係が見えない。そこでH=Ces、Gis=Asと読み代えてみる。すると変ニ長調のⅤの和音となり、ドミナントⅤ→トニックⅠの終止形が最後に見えてくるのである。ただし普通のⅤではない。

壮大に曲を締めくくるⅤにヤナーチェクはどんな手を加えたのか。わかりやすくするためにハ長調で、移動ドで行こう。ポイントは2つある。

1.シを半音下げた-導音の無効化

ソ・シ・レの第3音シはいわゆる「導音」であり、半音上の主音ドへ向かう指向性を秘め、ドミナント進行を引き出す音である。導音は西洋が調性音楽を形成するために培ってきた音であり、半音下げると、ドミナントを導出する機能は減退化する。

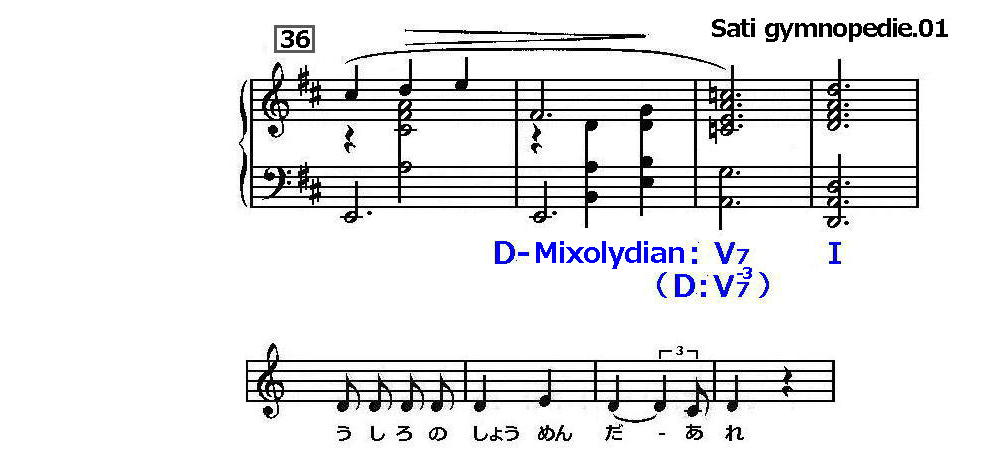

近代で導音を半音下げて、ドミナント進行を弱めた例として、サティ『ジムノペディ』第1曲の36小節以下の最初の部分をあげておく(譜例上)。ミクソリディア風の終止である。そして下は日本のわらべうたの例。最後のド→レはわらべうたの終止形である。

しかし導音を無効化することは解決を不発に終わらせ、満足な終止感が得られないことにもなりかねない。だからヤナーチェクは次の手を打った。

2.レを半音上げた-レの導音化

「ソ・シ・レ」のレから「ド・ミ・ソ」のミへのレ→ミという解決の進行を強めるために、レを半音上げた。いわばレを導音化したのである。調性音楽でもミへの進行力を強めるやり方として用いられる。

こうして導音シの無効化とレの導音化を同時に推し進めたのだった(2つ上の譜例では赤と青の矢印で示した)。

前者はいわばわらべうたのような進行であり、後者はきわめて調性音楽的な進行だった。ここで野生と近代が融合したのである。それもこの時代のやたら複雑なハーモニーではなく、単純な三和音で達成されたのが素晴らしい。

こうして最後は壮大な賛歌のように音楽は終わる。『シンフォニエッタ』は小交響曲などではない。自然と人間をすべて包み込む大交響曲なのである。