時間はもとには戻らない―ショパン「雨だれ前奏曲」3

そう「正体はあとでじわじわ明らかになる」(ショパン「雨だれ前奏曲」2)。そもそも恐怖というものは想像力が育んだのかもしれない。だから「あいつ」が姿を現した時、恐怖にとらわれるより、むしろ膨張する想像力から解放されたのかもしれない。どんなに怖いものでも、知ってしまえば、わからない恐怖よりはましかもしれないから。それがあの唐突なホ長調の和音だったかもしれない。

しかし「あいつ」が去った後、痛みは確実にやって来る。

ソプラノの2度の不協和の響きが、まさに「痛い」。特に小節の頭のEとDisの短2度のぶつかりが鋭く胸に突き刺さる。

これは中間部Bから最初のAに戻る、いわば繋ぎの部分である。作曲家にとって、こういうところは、閃きやインスピレーションより、手堅い技術がものをいう場面といえよう。前の部分からいかに自然に音楽を紡ぎ出し、次の部分へ必然的に流れ込むか。繋ぎということで音楽的実質を損なってもならない。ショパンのこの部分など、最上の例ではないだろうか。明らかに再現へのブリッジなのだが、空疎どころではない。しかも橋渡しの機能を完璧に満たしているのである。素晴らしい。音楽は徐々に回復していく。

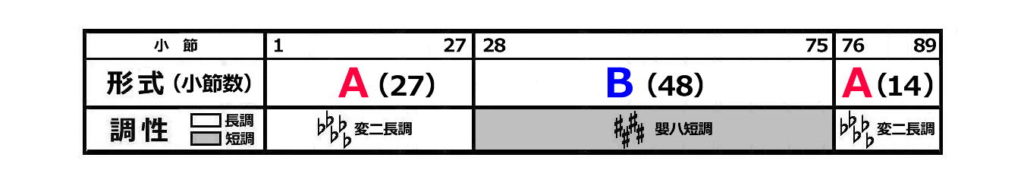

しかし本当に回復したのだろうか。「雨だれ前奏曲」の構造は次のようになる。

よく「形式」と「内容」は対比・対立させていわれることがある。しかし音楽にとって、形式、あるいは構造は内容そのものでもありうる。「雨だれ前奏曲」の場合、構造について、2つのポイントがある。上の図では、小節の長さをそれぞれの部分の幅の長さと同じようにして、視覚化してある。

1)Aの不均衡。古典的な例ではABAの三部形式のAは機械的にそのまま再現される。ところが「雨だれ前奏曲」では、戻ってくるAは小節数でほぼ半分しかない。実際には6小節のコーダ的な部分があり、Aの再現は途中に投げ出され、実質的に再現の体をなさない。

2)Bの圧倒的な長さ。静穏なAの2倍近くの小節数のBはドラマティックで、規模としても、性格的にも、圧倒的な存在感をもつ。

クラシカルな形式感覚に鋭かったショパンだけに、これらのアンバランスには何か意味があるとみなさなければならない。

夜に想う曲のように始まった音楽に悪夢が忍び寄る。ずっと一定のリズムが通底していたことは、そうなるのが必然だったかのようだ。暗い影の足音は厳格で、すべてをなぎ倒して去ってゆく。それを体験するということは、かつての自分にはもはや戻れないということ。失われた無邪気さに還ることはできない。なぜなら、時間はもとに戻らないから。Aは過去の残骸のようにしか回想されない。「雨だれ前奏曲」のアンバランスは時間内存在としての人間の宿命を表しているのではないか。

中途半端で投げやりなAの再帰には完全な解決や充足はない。シンフォニーのような解答はない。ただ空虚さを残して静寂のうちに消えていく。深い人生智や「寸鉄人を刺す」的な警句が暗示されるだけ。それが「前奏曲」なのである。

それにしても、中間部で現れた「あいつ」とは時間そのものではなかったか。