ピアノによる「夕べの祈り」?―ショパン「前奏曲」第13番嬰ヘ長調

「ピアノの詩人」と呼ばれるショパン。実際、ピアノをまったく含まない編成の作品を書くことはなかった。ほとんどの作品がピアノ独奏のために書かれたが、広範な楽曲がショパンの視野に入っており、インスピレーションの源になっただろう。スケルツォ第2番のモーツァルト『ジュピター』の例など紹介したが、ほかにもありそうだ。

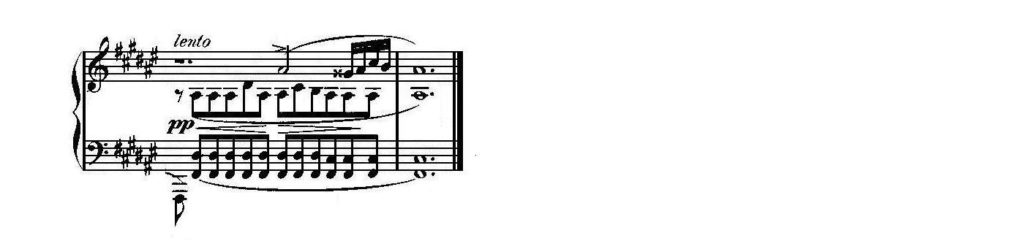

ある日、『前奏曲集』作品28の第13曲、嬰ヘ長調の譜面を見ていたら、「おや、」っと思った。「これって、ピアノ曲? まるで……」。

揺れ動くアルペジオの上で、三声のハーモニーがたなびく。左手はともかく、右手はコラールのような長いリズムで動き、打楽器であるピアノ向きの書法とはいえない。柔らかい、たっぷりした響きが求められているのだろう。

「まるで三声の女声合唱のピアノ編曲版みたい」。そう思わずにはいられなかった。やがて最初の部分が遠ざかり、中間部の「ピュウ・レント(もっと遅く)」がやってる。

ショパンが「ここぞ」というところで使う右手のシングル・トーン! ふくよかな三声のハーモニーに対して、鋭い硬質な光を放つよう。これはソプラノ・ソロじゃないか。そして最初の部分が還ってくるが、4小節後のここはどうだろう。

ショパンの右手の書き方は、下の和声的な声部とトップの単音(譜例上 赤)を分けているようだ。つまりこれは最初の合唱にソプラノ・ソロが加わったのではないか。四つの声部のうち、下三声が合唱、最上声が独唱となると、それぞれ音色が違うはず。それらを引き分けるなど、ピアノでは、右手ひとつでは、とうてい無理だろう。しかし、そういう構想が根底にあると考えられることは、知っておいていい。

そして、最後に、再びソプラノ・ソロが還ってきて、静かに曲を締める。

キーシンの演奏は、最後のところ、ソロと合唱を引き分けてさえいるように聞こえる。

と、ここまで来て、「これはひょっとして」と思った。「モーツァルトの『ラウダーテ・ドミヌム』がモデルになったんじゃないか」。

「ラウダーテ・ドミヌム」は『ヴェスペレ』(正式には「証聖者のための荘厳晩課 Vesperae solennes de Confessore)K.339の第5曲「主をほめたたえよ」である。作曲は1780年。ザルツブルク時代最後の宗教作品となった。

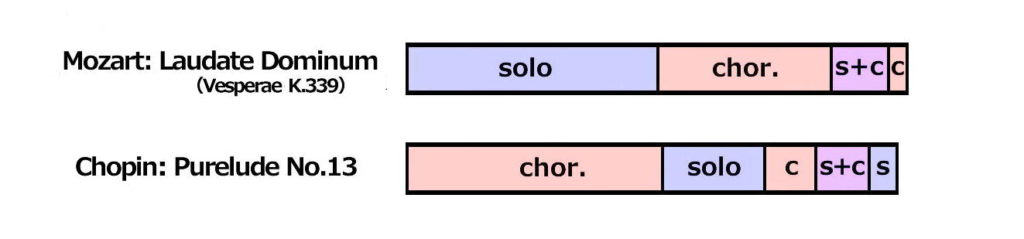

モーツァルトの「ラウダーテ・ドミヌム」と、ショパンのプレリュード第13番で想定された合唱ーソロの対比を図にするとこうなる。なおモーツァルトでは、オーケストラだけの前奏、後奏は省いてある。

「ソロと合唱が入れ替わっているじゃないか?」。そのとおり。それにS+Cの部分も、ショパンでは合唱にソロがズレて入ってくるようにしている(モールァルトにすでにそのヒントがあるようだが)。しかしソロと合唱が交替し、最後に両者が一緒になるという発想はまったく同じ。ショパンが変更を加えたということ、まさにそのことが影響関係を強く示唆しているように思われる。彼が手を加えたのはモーツァルトへの敬意と、みずからのプライドがなせる業だったか。

なおモーツァルトの曲は「夕べの祈り」の聖務としての音楽である。最後を合唱で締めくくったのは、終わりを会衆の「アーメン」で締めるという約束事があったからだろう。ショパンにそういった制約はなかった。しかし「祈り」の性格は受け継いだ。

問題は資料的情報から、両者の関連性が裏づけられるかどうかである。果たして、ショパンの時代、モーツァルト「ラウダウテ・ドミヌム」が聴かれていたのだろうか。しかし純粋に楽曲上の共通点と共通していないところが、協働して、関連性を物語っているように見える。そして特に音楽の聖なるイメージが。

誰かプレリュード第13番に歌詞をつけて、ソプラノ・ソロと合唱で歌ったらどうだろう。少なくともわたしはショパンのこの曲に「夕べの祈り」をイメージし、自分の中でそう呼んでいる。わたしだけのあだ名というのだって、あっていいんじゃないか?