天国のリズム―シューベルト「旅人の夜の歌」をめぐって

「音楽の三要素」の最後に置かれるハーモニー。ハーモニーにはさまざまな効果、機能がある。音楽にゆたかな響きをもたらすのはいうまでもない。さまざまな色彩で音楽を彩ることもできる。明暗や協・不協和の響きで表現を深めもする。忘れられがちなのは、いわゆる機能和声でフレーズに句読点を付与するように、音楽を構文化する機能だろう。

しかしもっと忘れられがちなのは、リズムを生み出す要素としてのハーモニーの機能だろう。和音を変えることで、すなわちハーモニック・リズムによって、音楽に内在する進行力に働きかける。コード・チェンジの速さ・遅さ、規則性・不規則性などで音楽の進行力にさまざまな効果をもたらすのである。

このことをシューベルトはよくわかっていたようだ。たとえば歌曲「旅人の夜の歌」である。ここでは詩の解釈から入り、音楽に迫ってみよう。

旅人は誰?

ゲーテには「旅人の夜の歌 Wandrers Nachtlied」という詩が二つある。1776年と1780年の二作であるが、シューベルトはこれらの両方に曲をつけた。「旅人の夜の歌Ⅰ」D.224(1815年)と「Ⅱ」D.768(1823年)である。Ⅰはゲーテとの邂逅が生み出した「野バラ」を始めとした一連の驚くべき創作に属する。Ⅱの対訳はこうなる。

すべての山の頂は 安らぎ

すべての木々の梢には

風のそよぎも感じられない

小鳥たちは 森のなかで 黙している

ただ待つのだ もうすぐ

おまえ du にも 安らぎがくる

「旅人」「さすらい人」の歌である。今日も旅が続いたのだろうか。ひねもす歩いて、旅人は森の開けたところに辿り着き、大きな木の根元に腰を下ろした……。そんな光景が思い浮かぶ。彼は世界と対峙した。山々と木々は、今、静止している。黄昏が迫ったのだろう、鳥たちも沈黙した。世界は厳粛な安らぎのうちにある。やがて、疲れた旅人にも「眠り」の祝福が訪れるだろう……。

宇宙的な広がりをもつ詩といえよう。ただの「旅に疲れた旅人の憩い」の域を超えて、解釈が膨らむ。とりわけ「旅」=「人生」という詩における常套的ともいえる比喩をとり込むとどうなるか。

人生を歩む旅人とは、われわれである。ここで一挙に「旅人」の現実は普遍的世界に引き揚げられる。われわれは人生の荒波をさすらう者である。さすらい人には心安らう場所はない。われわれは自分の責任でこの世に生まれたのではない。しかしみずからの生を背負って歩まねばならず、重荷を下ろす場所を求めて彷徨するのである。だが永遠の安息の場というべき故郷など存在しない。われわれは生まれつきの故郷喪失者なのであり、さすらい人なのである。誰もこの現実から逃れることはできない。

そして「さすらい人」の主題を、生涯にわたって、好んでとりあげたのがシューベルトだった。彼自身、父親との決裂以後、住居を転々とする、さすらい人だった。

さすらい人とは永遠に彷徨すべく宿命づけられた存在である。それはほかでもない、われわれである。われわれには「約束された地」などない。しかし、すべての生きる者に、平等に与えられた究極の安らぎがある。死である。

詩人の眼差しは地上の悲惨から死へ向かう。彼の瞳には憧れが宿る。死はロマン派美学の中核をなす概念といえよう。

一方「旅人の夜の歌Ⅰ」では、旅人の描写は後退しており、死の礼賛の構図はもっとはっきりしているようだ。

おまえ du は天か ら降りてきて

すべての悩みと苦しみを鎮め

二重に惨めな者に

二重の生気をとり戻してくれる*

ああ わたしは この世の煩わしさに疲れた

こんな苦しみや 喜びが いったい何になろう

甘き安らぎよ

来たれ ああ 来たれ わたしの胸に

*シューベルトは音楽をつけるにあたって、若干、詩に手を加えた。特に「Erquickung」(リフレッシュ)を「Entzückung」(喜び)に変更した。

ここでは音楽の特徴的な書き方が注目される。

その時、ハーモニーのリズムは……

シューベルトがゲーテの詩につけたのは、11小節しかない音楽、しかし崇高ともいえる音楽だった。最初の6小節で、詩の6行が歌われる。

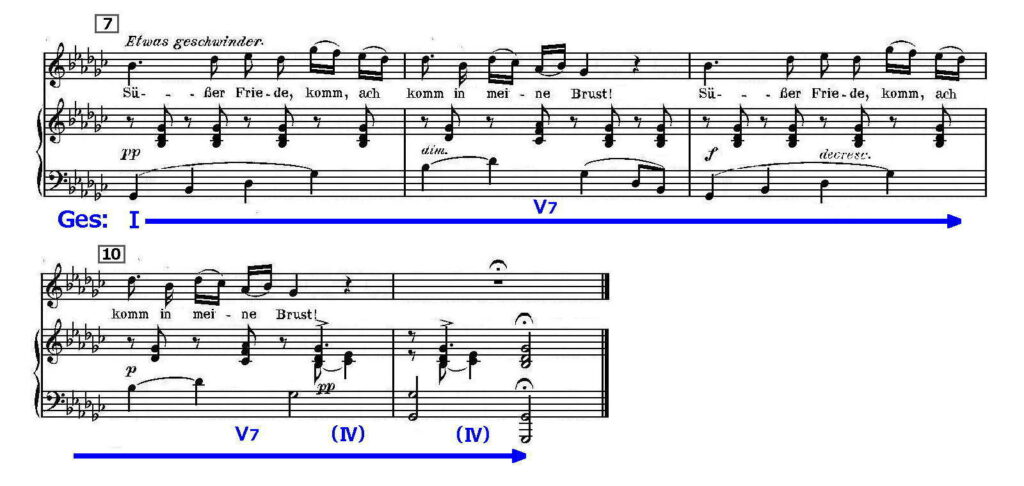

コード・チェンジはベースの動きでわかる。四拍子で2拍、あるいは1拍で替わるという普通の進行である。言葉のリズムを音楽的に支える。こうして6小節目の最後に変ト長調のドミナントに到達する。そして詩の最後の2行「甘き安らぎよ、来たれ」が歌われる。

そこでハーモニーは静止する。同じフレーズが2度繰り返されるが、反復は静止感をいっそう強める。

基本的に最後の5小節は大きく主和音Ⅰと解釈できる。ただ動きはまったく無くなったわけではない。ピアノは正確に拍を打っているし、特に右手は裏打ちでリズムを刻んでいる。またハーモニーでも属七の和音Ⅴ7がフレーズの締めの弱拍でちらっと現れる。最後に、2度、Ⅳの和音に揺れもする。

しかしこうした「動」はハーモニック・リズムの「静」という基本的な和声デザインと矛盾するものではない。むしろ両者が相俟ってある効果をもたらすのである。

天国のリズム

11小節しかない曲の後半の5小節の間、ハーモニック・リズムは止まる。静止した背景のもとで、ほかの要素が揺れ動く。静と動が同時進行する。こうしてまるで無重力での躍動のような効果が生まれる。

静を物理的世界、動を精神的世界とすると、足は止まり、心は躍るといった感じか。重力園から切り離された魂の鼓動とでもいっておこうか。

それは天国のリズムなのだろう。「甘き安らぎよ、来たれ」。今や生という桎梏から解き放たれた、死の世界、永遠への羽ばたきか。読みすぎだといわれるかもしれない。しかし、最後にかすかに響くサブドミナントⅣは、まぎれもなくアーメン終止を形成する。宗教的な余韻を残して音楽は消えていくのである。

こんな音楽をシューベルトは18歳で書いたのだった。